|

|

|

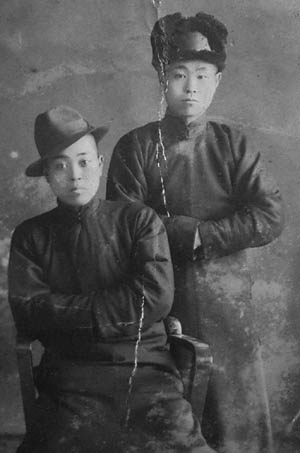

昭和十三年、第七中隊は山河屯から約三里の辺境地・向陽山に移駐し、前部隊と交代した

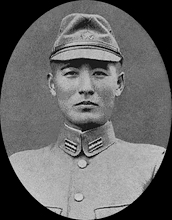

(○印 中隊長 森大尉)

|

|

|

|

|

|

|

|

内地の建物に勝るとも劣らない

掖河の兵舎

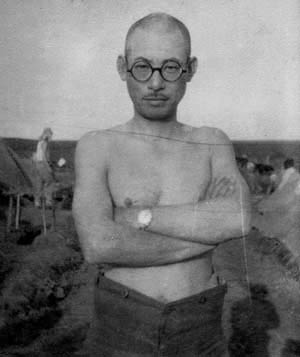

石坂辰雄、伍長任官の地

|

|

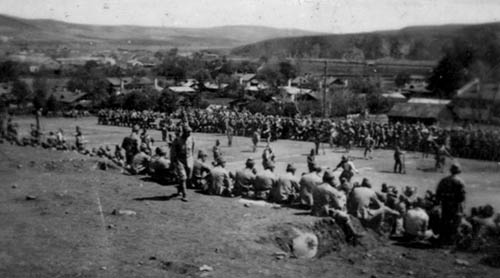

第二期検閲 掖河

左手前 原田参謀長

中央奥 安井中将

右手前 猪鹿倉部隊長

|

|

第二期検閲 掖河

検閲行軍の様子

|

石坂准尉の覚書(掖河)

|

『駐満時代 自昭和十二年 至昭和十九年』(石坂准尉の書き込みより)

|

「牡丹江省掖河に移駐 昭和十三年六月九日」

牡丹江の街を見下ろす小高い丘に建てられた兵舎は、牡丹江の東北約四キロメートル、愛河駅から約二キロメートルのところにある。

この地で陸軍伍長に任官。

|

|

|

|

|

将校団に訓示する秩父宮殿下

|

|

移駐終わり軍旗を迎える

|

|

兵営近くの忠魂碑

|

|

「思い出」

●石坂 「太原の攻略を終え、任務完了した三十連隊は原駐地山河屯に凱旋。翌年の昭和十三年初頭、わが第七中隊は向陽山に移り、六月九日には掖河に転駐した。

……この掖河はね、約一ヶ月しか駐屯しなかったんだけど、俺が伍長に任官した土地として思い出深いよ。ただ『一ヶ月』だからさ、あまり記憶に残っていないな」

■藤本 「掖河の次はムーリン、そしてハルビンに移駐したんですよね」

●石坂 「そう。この頃は戦争のない平時(*藤本・注 ノモンハン事変は後述)だったから、あんたが知りたいドンパチは話せないけど、いろいろな思い出がいっぱいあるよ。幾つもあるから、話し切れそうにないね」

▲明夫 「少しでいいから、今頭の中に思い浮かんだものだけ話してよ」

●石坂 「分かった……そうだな、まずは何から話そうかな」

|

|

|

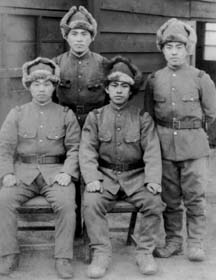

民家の軒先にて写す

○印 石坂伍長

|

|

|

|

班の兵隊とともに

(中央付近 白い防寒帽をかぶっているのが石坂伍長)

|

|

|

|

宮伍長、石坂伍長、井浦上等兵

|

石坂准尉の覚書(ムーリン・ハルビン)

|

『駐満時代 自昭和十二年 至昭和十九年』(石坂准尉の書き込みより)

|

「ムーリン~ハルピン」

昭和十三年七月十四日、掖河からムーリンに移駐。昭和十五年九月十八日まで駐留する。

この間、陸軍軍曹に進級。その後、第二大隊本部付となり、ノモンハン事変に参加。ムーリン帰還後は炊事係に転任。

炊事係とは連隊将兵二千人を賄う重要任務で、第一大隊から石田軍曹、第二大隊から石坂軍曹、第三大隊から滝沢軍曹の三人が選ばれ、任に当たる。

昭和十五年八月十三日、歩兵第三十連隊は第二師団を離れ、第二十八師団に編入。同年九月十八日、ハルピンに移駐。

|

|

|

ムーリンの歩兵第三十連隊兵舎

|

|

ムーリン神社

(ムーリン公園忠魂碑の隣)

|

|

|

|

|

|

忠魂碑

(ムーリン公園)

|

|

忠魂碑参拝

(歩兵第三十連隊将兵全員)

|

|

歩兵第三十連隊本部

(命令受領のため、毎日通ったという)

|

|

|

|

|

石坂准尉を愛した女性 小島房子さん

(母の米、二人の遺児)

|

「初恋の人」

●石坂 「その写真に、はんてん着た女がいるでしょ。俺の初恋の人だよ。軍隊に行く前、風呂屋で一緒に働いていて、とても仲がよかったんだ。

石川県はみんな結婚が早くてさ、彼女は十六歳で結婚した。

俺はそのとき、

『畜生め、黙って嫁に行きやがって』

と、怒ったんだけどね(笑)」

◆一同 (笑)

●石坂 「彼女はその後、二児をもうけたんだけど、亭主を早くに亡くした。そして、俺に手紙をよこした。彼女が結婚してから十四、五年も経った頃だよ。

俺はちょうどそのとき、入沢軍曹たちと銃剣術の練習をしていた。

『お~い石坂、手紙きたよ、彼女からだよ』

と、突然のことでびっくりしたね。だって十数年だよ、一回も会っていないんだからね。

それに不思議なことにね、前の晩に彼女の夢を見たんだ。大変なことだよね。

『俺さあ、昔の彼女と夢の中で会ったんだよ』

と、話したら、

『何だ石坂、だから手紙がきたんだよ』

何て、みんなから冷やかされちゃって、参っちゃったよ」

▲明夫 「でも、何で手紙が届いたの。そこの戦地にいることは分からないはずでしょ」

●石坂 「いや、彼女の親戚が部隊にいたんだよ」

■藤本 「なるほどね」

●石坂 「で、手紙の中身なんだけど、『自分の意思とは無関係に結婚させられ、子供も二人あって、不幸に身を置いています』というようなことが書いてあった。だから、ふびんでね。事実、最後は栄養失調で死んじゃったらしいからね。かわいそうだよな」

■藤本 「何っ、そんな(藤本、驚愕)」

●石坂 「それでね、戦争が終わって帰ってきたでしょ、俺。そしたらさ、彼女の母親が二人の子供を連れて訪ねてきたんだ。わざわざ東京の家にまでだよ。

母親がね、

『房子はとっても石坂軍曹を思っていたんですよ』

と、話してくれた。

俺はどうしていいか分からなくってさ、ただただ彼女の母親が訪ねてきたことに驚くばかりだった……」

|

|

|

|

|

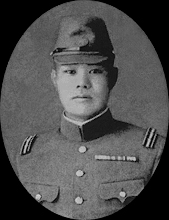

石坂軍曹

(兵舎前)

|

|

遠方 石坂軍曹

五十嵐中尉、池内准尉、渡辺准尉

手前 関曹長

|

|

兵器係当時の石坂軍曹(一番左)

助手の中村、藤井、渡辺

|

|

|

|

|

|

事務所でぱちり

(左 今井軍曹、右 石坂軍曹)

|

|

幕舎内の石坂軍曹と今井軍曹

|

*補足(藤本)

写真左下、石坂軍曹が慰問袋を手にうれしそうに写っている。

慰問袋を送った人もここまでありがたく思ってもらえれば大満足だろう。

*補足二(藤本)

伊藤桂一『兵隊たちの陸軍史 兵営と戦場生活』に、慰問袋について述べている一文がある。

***

慰問袋は、恤兵部から廻ってくるのと、民間から来るのと二種あった。恤兵部のものは日の丸を描いた包みになっていて、中身は一様に形式的であり、兵隊はあまり嬉しい顔はしなかった。民間のものは、当り外れが多く、包みが大きいから中身がいいとは限らない。粗末な包みでも、泣かせられるような誠実な手紙の入っているものがあった。若い女性の、手製の品や手紙の入っているものが、いちばん人気のあったのは当然である。

『兵隊たちの陸軍史 兵営と戦場生活』(番町書房)の二百二十三~二百二十四ページまで引用

「兵隊やくざ」

●石坂 「中隊長がいて、その指揮下に約二百名の兵隊がいるでしょ。当時よく思ったんだけど、いろんな兵隊が入ってくるんだよ。やくざで、手に負えないようなのとかさ。

中隊長が俺を呼びつけて言うんだ。

『あの兵隊たちの面倒は任せたぞ、石坂』

やくざ上がりの兵隊はみんな俺の担当なんだ」

▲明夫 「勝 新太郎の『兵隊やくざ』ってあるじゃない。あの映画に出てくる主人公みたいな人って本当にいるんだ」

●石坂 「ああ、いるいる。もうとんでもないやつがいた。そういうのはみんな俺が指導したんだから、骨が折れたよ」

■藤本 「具体的に、どんなことをやらかすんですか」

●石坂 「歩兵第三十連隊の名誉のため、実例を列挙するのは控えさせていただきます(笑)」

◆藤本・明夫 「ちゃんと教えてよ(笑)」

●石坂 「いんや、これは墓場まで持っていく、絶対(笑)」

*補足(藤本)

石坂准尉には悪いが、実例を挙げよう。

第三大隊出身者で結成された「一七七会」という歩兵第三十連隊の戦友会がある。昭和五十七年に結成二十五周年を祝って、一七七会編集委員会『一七七会25年史』を出版している。その中に勝 新太郎演じる大宮一等兵を地で行く戸塚勝夫さんの手記が載っている。

| |

|

|

|

| |

表紙 |

|

戸塚上等兵 |

***

ハルピン駐留当時、戸塚上等兵はある見習士官から気合いをかけられる。

見士が戸塚上等兵の肩を叩き、

「どうしたんだい」

と、尋ねる。

「上官に欠礼(敬礼しないこと)したんです」

「休日だっていうのに固いこと言ってやがら。早いこと、ずらかんなよ」

言葉どおり、戸塚上等兵はその場を離れようとする。しかし、見士ははじめからその気がない。

「貴様、何中隊か」

そう言われた戸塚上等兵は頭にきた。

「胸の注記を見れば分かるだろう」

「上官に向かって何を言うか、無礼者」

「何が無礼だ、見習い小僧のくせに」

とうとう押し問答になった。

怒髪天をつく見士は指揮刀に手をかけるが、あいにく長すぎて抜けない。お先失礼とばかり、戸塚上等兵は銃剣で見士を突いた。右耳にかすり、血が吹き出した。戸塚上等兵は足早に大隊宿舎に帰った。

十分後、ラッパが鳴った。戸塚上等兵は二階の寝台で寝たふりをしている。

班長が、

「戸塚、集合だ」

と、言う。

「班長、俺一人くらい行かなくてもいいだろう」

「ただ今、西広場で士官に乱暴した兵の面通しをやるんだ」

「ああ、そうか、じゃあうまくないよ、俺がやったんだ」

班長の顔が青くなった。

その後、曹長と班長が謹慎処分を受けた。しかし、当事者の戸塚上等兵は無罪放免。まだ召集兵の罰則が規定されていなかったからである。

(*藤本・注 読みやすいように原文を修正してある。本文三十八~三十九ページ)

***

戸塚上等兵はひげを生やし、サングラスをかけている。体には入れ墨までしてある。まさに兵隊やくざである。

「弾は前から飛んでくるとは限らないぜ。後ろにも注意しな」

戦争映画などでよく耳にするせりふだが、思いがけない反撃に見習士官は恐怖したことだろう。権威をかさに着て威張り散らせば、しっぺ返しを食らうのだ。何せ相手は筋金入りなのだから。

なお、戸塚上等兵の武勇伝は、ほかにも数多くあるらしい。

「諸兄には真似の出来ないことが色々ありますが、切りがないので、先に進行いたしましょう」

と、本文に書いている。

非常に気になる。

|

|

|

第七中隊出身同年伍長

後列左から、石坂、室橋、庭山

前列左から、小野塚、森山、藤井

|

|

|

|

銃剣術の指導に当たる石坂軍曹

|

|

|

|

|

|

銃剣術の練習~その一

|

|

銃剣術の練習~その二

|

|

|

|

歩兵第三十連隊銃剣術競技会

|

|

|

|

|

|

宮田中尉

|

|

銃剣術を教える池内准尉

|

*補足(藤本)

宮田金吾。

独立歩兵第二百七十一大隊長時(石垣島・八重山地区配置)、終戦を迎える。

(歩兵・新潟。少尉候補者第十六期。最終階級、陸軍少佐)

「関東軍無双の銃剣術使い──宮田中尉」

●石坂 「俺はね、銃剣術が大好きでね、朝起きて朝食前に全員で練習するんだけど、ほかの人が防具を着けてやっているのをよそに、俺は何にも着ないんだ。何せ俺が銃剣術の教育係で、初年兵を指導するんだからね」

■藤本 「『銃剣術の指導に当たる石坂軍曹』の写真が残っていますが、言われてみればあの写真、防具を着ていないですね。中隊でもすご腕だったんですか」

●石坂 「そうだね、一番うまかったんじゃないかな。いつも大会では優勝の組に入っていたしね」

■藤本 「中隊最強の使い手・石坂軍曹ですか。格好いいですね」

●石坂 「将校なんかは下手くそばかりだったから、俺みたいな下士官は一目置かれる存在だったと思うよ」

■藤本 「やっぱり、頭を使う仕事が主な人たちより、実務中心の下士官の方が得意だった傾向があったんですね。想像してはいましたが、実際こうして耳にすると確証が持てます」

●石坂 「ところがね、将校の中でも関東軍一、二を争う剣術使いといわれた宮田中尉がいた。はじめて会ったのは、あの人が少尉の頃だったかな、あの宮田中尉はすごかったね」

■藤本 「下士候教育隊のあの人ですね」

●石坂 「そう、俺の教官だった人だよ。金鵄勲章をもらっていて、一兵卒から叩き上げで将校になった優秀な軍人だった」

■藤本 「誰にも相手にならなかったんですか」

●石坂 「そうだね、さすがの俺が防具を着けて手合わせしたくらいだからね。銃剣術の大先生だよ、宮田中尉は。赤子の手をひねるようにあっという間にやられてしまった」

■藤本 「宮田中尉の人柄を教えてください。また、思い出話とかあれば興味あります」

●石坂 「最高にいい人だったよ。思いやりもあるし、頭脳明晰だし、それに銃剣術の腕が立つし。

思い出話か……そうだな、こんなのがある。

俺がハルピンにいたときは第八中隊にいて、宮田中尉は第五中隊の中隊長だった。それで、連隊の射撃競技会があったんだけど、俺たちの第八中隊は第五中隊に負けちゃったんだ。射撃は俺、得意だったから、無念と思ったよ。そしたら、そんなとき、宮田中尉が満面の笑顔で俺のところにやってきたんだ。

『おお石坂、負けたな~(笑)』

と、冷やかしにね。一方の俺は、

『ああ~』

何て悔しがっちゃってさ(笑)。このときのことは今でも覚えているな」

|

|

|

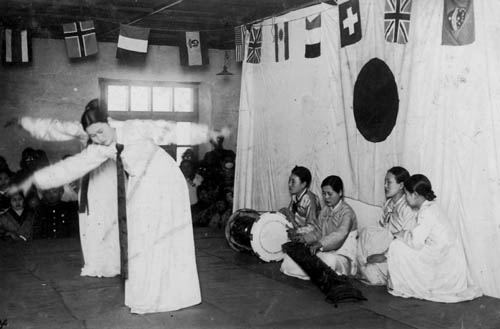

現地国防婦人会の慰問

|

|

|

|

満州人娘の慰問

|

|

|

|

ムーリン在留朝鮮人娘の慰問

|

|

|

|

|

|

内地からの慰問団

(左上、第二師団の文字が消されている)

|

|

内地各県から派遣される慰問団

|

「慰問団」

●石坂 「日曜日になると、満人や鮮人が慰問に来るんだ。劇をしにね。兵隊が集まって、みんなで見るんだ」

■藤本 「ムーリンに駐留していたときですか」

●石坂 「そう、ムーリン」

■藤本 「確認したいんですけど、この写真は『第二師団』の文字が消されているじゃないですか。防諜上の理由でしょうか」

▲明夫 「あれっ、本当だ、確かに消されている。やっぱり見られちゃいけないんだろうね」

■藤本 「とはいっても、修正されていない『新潟』とかの文字(笑)を読むと、およそどこの部隊なのかばればれだけど。一応、格好つけの防諜といったところなのかな」

●石坂 「そのとおり」

■藤本 「ところで、石坂准尉が撮った写真なんですか」

●石坂 「報道班がいてさ、彼らが写した写真が街の写真屋に出るんだよ。それを当時、買ったんだ」

▲明夫 「あっ、写真屋さんに売っているんだ」

*補足(藤本)

伊藤桂一『兵隊たちの陸軍史 兵営と戦場生活』に、慰問団について述べている一文がある。

***

戦場へは、多くの慰問団が赴いた。熱烈な慰問の精神にもとづくものから、観光旅行? を兼ねたものなど玉石混淆である。真に慰問してやるべき対象は、前線の陣地にいる兵隊なのであるが、慰問団は司令部や本部のある大駐屯地を中心に廻った。筆者は北支前線の連隊本部の駐屯地にいて、三ヵ年を通じ、慰問団の慰問を受けたのはわずか一度である。太原から同蒲線を下って臨汾、臨汾から西へ汾河を渡って五キロの地点だが、この五キロが問題で、足ぶみするのである。

『兵隊たちの陸軍史 兵営と戦場生活』(番町書房)の二百二十三ページから引用

「日鮮問題」

●石坂 「俺はね、日本の女たちより、朝鮮の女たちの方がつき合いが多かった。だから、朝鮮の女は大好きだね。でも、朝鮮の男は大嫌い」

■藤本 「女は好きなのに、なぜ男は嫌いなんですか」

●石坂 「朝鮮人の男はたちが悪いからね。乱暴者が多くて面倒ばかり起こしていた」

■藤本 「えっ、当時からやくざ者ばかりだったんですか、朝鮮人って」

●石坂 「ああ、そうだよ。ワルだった。

演習なんかで兵舎を出ると、夜は民家に泊まるんだけど、鮮人部落には絶対泊まらなかったからね。怖くてさ。

一応、断っておくけど、これは俺個人の差別意識じゃないよ。部隊単位で朝鮮の部落は危ないから、宿泊しないようにしていたんだから」

■藤本 「貴重な証言ですね。天下の日本軍が朝鮮人を恐れていたなんて(笑)」

●石坂 「びくびくしていたわけじゃないけど、要は無用な問題に巻き込まれないようにしただけ。伊藤博文なんかが跳ねっ返りの朝鮮人に暗殺されているじゃない」

▲明夫 「昔の人って、みんな朝鮮人嫌いだよね(笑)」

■藤本 「言われてみればそうだね(笑)。

でも、一面の真実は含んでいると思うよ。だって明夫さんさあ、暴力団の組長名簿がインターネットに流れているけど、組長の名前がみんな金とか朴とか趙とかじゃない。それに石坂准尉より後の世代でも、朝鮮学校の連中と張り合ってけんかとかしたはずでしょ。俺だって正直言えば、北も南も問わず、朝鮮人は大嫌いだよ。もちろん、彼らの目の前では失礼だから言えないけどさ。

俺が朝鮮人を毛嫌いしているのは、一言で言ってしまえば歴史認識の問題なんだけど、特に腹立たしいのは大うそを平気でつき、捏造するところ。あの国はずっと支那の支配下にあって同情する余地はかなりあるけど、だからといって宗主国の人間の悪い点、つまり言ったもん勝ちとばかり、大げさにうそをつく悪癖をまねしなくてもいいと思うんだ。

全ての罪を日本にかぶせて、自分たちは被害者面して糾弾するだけなんだからさ。それじゃ、日本人に相手にされないわけだよ。こちら側にも多少の落ち度があるとは思うけど、それにしたって度を越している。冷静にあの時代の常識を踏まえたうえで、真摯に歴史と向き合わなければ駄目だ。

まあ、そうは言っても、わが国と朝鮮がいがみ合っているのはここ半世紀にはじまったことじゃないか。もう大昔から犬猿の仲だからね。例えば、江戸時代に来日した朝鮮通信使の日記なんか、日本人の悪口ばかり書いてあるし。

いつも思うんだけど、どうしてこう隣国同士は仲が悪いのかな(笑)。ドイツ・フランスの関係もそうだけど、お隣さんとは仲よくやっていきたいと互いに願っているはずなんだけど」

▲明夫 「なかなか難しい問題だよね」

●石坂 「……何度も言うけど、朝鮮人の女は本当に大好きだよ。みんな優しいし、きれいな女が朝鮮人にはたくさんいたからね。

慰問に来るのは、みんな朝鮮人ばかりなんだ。だから、俺はいっぱい、朝鮮人の娘とつき合った。

そういえば、あの当時、彼女たちはよく言ったもんだよ。

『朝鮮人、朝鮮人ってばかにしないでくださいな。妾(わたし)だって立派な大日本帝国の一員なんですから』

と、ね。

あの頃朝鮮は、わが国の領土だったから、そんなことが言えたんだろうがね」

▲明夫 「どうでもいいけどおやじ、それはただの女好きなんじゃないの(笑)」

◆一同 (笑)

■藤本 「石坂准尉の朝鮮人に対する複雑な気持ちはよく分かります。俺もとにかく朝鮮人が大嫌いなんですよ。わが日本軍の悪口を目の前で言おうものなら、それこそ張り倒してやろうと身構えているくらいに。でも、大嫌いな連中だからこそ、こっちが隙あらばと鉄拳を握り締めて様子をうかがっているのに、連中が礼儀正しい態度で接してくると、急に戦意が失せてしまって、同胞の日本人以上に手厚くもてなしちゃうんですよ。もう、至れり尽くせりです。

前にこんなことがありました。西川口駅前の青木公園というところで交通誘導のアルバイトを十八歳のときにしたんです。そしたら、仕事の最中に、男の子と女の子を連れた朝鮮人の若奥さんに道を尋ねられたんです。俺ははじめの頃、日本人だと思って、思いっ切り日本語で道を教えてやったんですが、何だか分かったような分かってないようなそぶりをするので、もしやと思って朝鮮語で話しかけたら、その奥さんは会心の笑みを浮かべて喜んだんです。俺はうれしくなってしまって、子連れの奥さんが行きたいという教会が近くにあることに気づくと、勤務時間中なのに仕事をサボタージュして、その場所まで連れて行ってやったんです。そうして、朝鮮人の役に立ててよかったと一人にこにこしていたんですが、持ち場に戻ると、一緒に勤務に入っていた意地の悪いおやじが大声で怒鳴るんです。

『親切とはいえ、自分の仕事を怠けて道案内するばかがいるか』

と、ね。

朝鮮人のために怒られたんですよ(笑)

何て俺は親切なんでしょうね。でも今になっても、このときの行為は間違っていましたが、よかったと思っています。日本語をまともに話せない朝鮮人を放っておけないですよ。

こうして思うと、反鮮日本人というのは、実は親鮮日本人なんですよ(笑)。嫌いだからこそ、彼らが気になり、必要以上に意識してしまう。そして『敵を知り己を知れば百戦危うからず』じゃないですけど、朝鮮人に日々むかついていますから、独学で朝鮮の歴史を勉強してしまって、気がつくといつの間にか、かなりの朝鮮通だったりするんです(笑)」

*補足(藤本)

歩兵第三十連隊『歩兵第三十連隊 満州事変史』という本に、朝鮮人を使用する際の留意点が述べられている。

***

但し朝鮮人夫は日本軍を笠に着て住民に不良行為する者多く概して適当ならざる者が多かつた。

朝鮮人にも非常に役立つ者があるが『おれも日本人だぞ』といふ考で皇軍の威を借り満州人等に強くあたる者があるから使用中は相当の監視監督を要する。

『歩兵第三十連隊 満州事変史』の二百二十四ページから引用

|

|

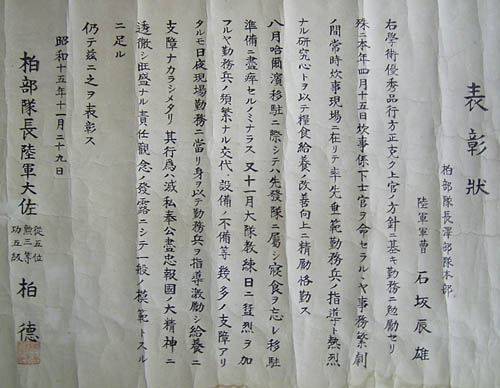

表彰状

柏部隊長沢部隊本部

陸軍軍曹 石坂辰雄

右学術優秀品行方正克ク上官ノ方針ニ基キ勤務ニ勉励セリ

殊ニ本年四月十五日炊事係下士官ヲ命セラルゝヤ事務繁劇

ノ間常時炊事現場ニ在リテ率先垂範勤務兵ノ指導ト熱烈

ナル研究心トヲ以テ糧食給養ノ改善向上ニ精励恪勤ス

八月哈爾浜移駐ニ際シテハ先発隊ニ属シ寝食ヲ忘レ移駐

準備ニ尽痺セルノミナラス又十一月大隊教練日ニ猛烈ヲ加

フルヤ勤務兵ノ頻繁ナル交代設備ノ不備等幾多ノ支障アリ

タルモ日夜現場勤務ニ当リ身ヲ以テ指導激励シ給養ニ

支障ナカラシメタリ其行為ハ滅私奉公尽忠報国ノ大精神ニ

透徹シ旺盛ナル責任観念ノ発露ニシテ一般ノ模範トスル

ニ足ル

仍テ茲に之ヲ表彰ス

昭和十五年十一月二十九日

柏部隊長陸軍大佐 従五位 勲三等 功五級 柏 徳 印

*補足(藤本)

柏 徳。

明治二十年十二月六日生。昭和三十七年十一月十八日没。

昭和二十年七月五日、第三一六師団長拝命、終戦を迎える。

(歩兵・茨城。陸軍士官学校第二十三期。最終階級、陸軍中将)

「柏大佐からの表彰状」

●石坂 「ムーリンの第二大隊本部付だった当時、伍長、軍曹、曹長、准士官は連隊で九十数名いた。その下士官の間で年に一、二回、数学や軍事学なんかの一律の試験があったんだけど、俺は本部にいたもんだから、何番くらいかなと思って、台帳につけて報告する前に、はがれている封筒を内緒で見ちゃったんだ。そうしたら、九十数名中、十六番の成績だった」

■藤本 「すごいじゃないですか」

●石坂 「自分でもびっくりしたよ。その頃、俺は軍曹だったんだけど、なかなかのもんだと思ったよ。でも惜しかったのは、俺学校出ていないから、算数や数学が苦手でさ、さっぱり分からないんだ。漢文が得意で、あと軍事学なんかはトップの成績なのに、それが足を引っ張ってね、十六番という結果になっちゃった。

でも、最終的には俺が一番だよ。この表彰状を見てくれ」

■藤本 「ふむふむ、これは連隊長の柏大佐から頂いたものですね」

●石坂 「年に連隊で一人か二人くらいしかもらえないものなんだよ。俺はこのとき、うんと階級が上がった。前の成績のよい人間を追い越してね」

■藤本 「何を表彰されたんですか」

●石坂 「要するに兵隊の賄い。各地域から百人くらい(炊事担当)集まるんだけど、その部下たちの指導が評価されたんだ」

■藤本 「炊事責任者ですか」

●石坂 「そうそう。炊事係には三人の下士官がいて、その上に将校がいた。

そういえば、なかなかの自慢話がある。ムーリンからハルピンに連隊が移動したとき、将校一人、下士官二人の計三人が先遣隊になったんだけど、その一人が俺なんだ。下士官は誰だったか忘れたけど、もう一人の将校は武田という経理部の中尉だった」

■藤本 「連隊移駐のための先遣隊ですか。大名誉じゃないですか」

●石坂 「そうだね。今にして思うけど、俺もたいしたもんだったんだな(笑)」

|

|

|

士官候補生~その一

(中央教官 森大尉)

|

|

士官候補生~その二

(ムーリン公園にて)

|

「士官候補生」

■藤本 「石坂准尉が指導したという士官候補生の話が聞きたいです」

●石坂 「うん。士官候補生というのはね、お偉いさんになる人たちなんだ。勉強のため、各連隊に十名くらいで見習いにくるんだけど、その教育係を俺が担当したってわけ。でも、部隊教育が終われば、今度は少尉に任官するでしょ。これが面白いんだ。俺が散々叱りつけてやった人間が今度は上官になっているんだからね。

満州は寒いからさ、ときには零下二十度になる。風邪を引く者もいるよね。そんなとき、俺はこう怒鳴った。

『ばか者、気が緩んでいるから風邪を引くんだ。はだしになって兵舎の周りを走ってこい。俺がいいと言うまでだ』

と、ね。だけど、向こうが少尉になったら、こっちはただの下士官で、おまけにそのうち大隊長とかになる人間なわけだ。びしっと敬礼して失礼のないように振る舞わなければならない。ところがさ、向こうも散々世話になったもんだから、顔を赤らめながらこう言うんだ。

『いやぁ~石坂さんに敬礼されちゃうと、格好悪くてしょうがないですよ(笑)』

階級が逆になっちゃったから、そんなことになってしまうんだ」

■藤本 「軍隊は階級社会ですから、妙なもんですよね、本当に」

●石坂 「それでね、まだほかにもあるんだ。同年兵の下士官候補者でね、井浦というのがいたんだけど──字が上手で抜群に頭がよくてね、病気で早く死んじゃったけど──少尉候補者試験に受かって少尉に任官したんだ。それで宮古島にいるときに、どうしたものか俺の中隊にやってきたんだよ。こっちは准尉で井浦は将校でしょ。幕舎から何からみんな違うわけだ。将校の部屋にでんと構えている『井浦少尉殿』に用事で伺うと、俺はちゃんとお辞儀して、

『命令を持ってきました』

と、かしこまらなければならない。嫌なもんでね、どうも格好悪くてしょうがない。向こうだってそうさ。俺と同期の兵隊だったんだからね。だから、後で二人きりになると、よく言ったもんだよ。

『おい井浦、将校になって俺の中隊に来るなよ。何でお前にぺこぺこしなきゃならんのだ』

『何言ってるんだ石坂、俺だってそうさ。同期にそんなまねされて居心地がいいわけないだろ』

もう二人で大笑いだよ。軍隊ってのは変なもんだよね」

「第二大隊本部」

▲明夫 「ねえ、この軍曹時代の写真、はじめて見るけどさ、すごいうまそうに弁当食って、ビールまで飲んでいるじゃない。何々、大隊本部……」

●石坂 「大隊本部は成績がよい人じゃないと行けないんだよ」

▲明夫 「いや、おやじ、自慢はいいからさ(笑)。大隊本部でビールなんか飲んでいいの」

●石坂 「飲んだっていいんだよ。俺のほかには数名しかいないからね」

▲明夫 「じゃあ普通の人が入ってこないし、内側から鍵かければ問題なしってこと」

●石坂 「まあ、そういうわけじゃないけどさ」

|

|

|

第二大隊本部事務室

石坂軍曹

|

|

第二大隊本部幹部

左から、石坂軍曹、宮田中尉、入沢曹長

|

●石坂 「第二大隊は第五中隊、第六中隊、第七中隊、第八中隊、機関銃中隊があって合計千名くらい。大隊本部は大隊長のほかに大隊付の将校一人と下士官が三人、これが本部の全て。後はいないんだ。大隊本部というのは、こぢんまりしているもんさ。

で、大隊副官はここに写っている宮田中尉。剣術の上手な人だよね。あと、この入沢曹長、彼はとても頭がいいんだ」

■藤本 「入沢曹長は出世したんですか」

●石坂 「准士官までいったのは覚えているな」

■藤本 「宮古島に来ましたか」

●石坂 「ど忘れしたな。多分、来ていないと思う」

■藤本 「宮田中尉は宮古島にいたんですか」

●石坂 「いや、いない。よそに行ったから。将校はいろんなところに転属するからね」

■藤本 「この頭のいいという入沢曹長は、そんなに優秀だったんですか」

●石坂 「うん、できる人だった。戦後、家に一回来たけど、日本鋼管に入社したと言っていた」

▲明夫 「日本鋼管、有名だね」

●石坂 「確か数十人の募集枠に三百人か四百人応募があって、そのときに入ったらしいね。本当に頭がいいんだよ、入沢君は。大隊長が不在のときは、代わりに命令を書くんだもの」

*補足(藤本)

「大隊本部は大隊長のほかに大隊付の将校一人と下士官が三人、これが本部の全て。後はいないんだ。大隊本部というのは、こぢんまりしているもんさ」

と、石坂准尉が述べている。

厳密な意味において、大隊本部の人員がこのメンバーに限られるわけがない。例えば、戦時の編成では、大隊本部の人員が数十名規模に増員される。そして、実際に大隊本部に所属していたことのある石坂准尉が、そのことに思い至らないはずがない。つまり、石坂准尉の言わんとするところは、

「平時は、このメンツで勤務した」

ということなのだろう。

蛇足になってしまうが――私は前々から、気にかかっていることがある。ミリタリーファンの中に、重箱の隅をつついては、ひとり悦に入って、勝ち誇った気になる者がいることである。

発言者や執筆者の意図をくまず、その文脈も踏まえず、額面どおりの表層をとらえて、

「それは間違っている」

などと、彼らは、のたまう。

間違っているのは、その小姑(こうじゅうとめ)のようなまねをしている彼らであって、発言者や執筆者ではない。

知性の欠けた、不誠実な態度だと思う。

例えば、ちまたでよく言われていることに、

「アメリカ軍は全員、自動小銃を装備していたのに、日本軍は単発式の小銃しか持っていなかった」

などという言い方がある。

小姑(こうじゅうとめ)のようなミリタリーファンが、これを耳にすると、

「それは間違っている」

と、のたまう。

しかし、いかがなものであろうか。

半自動小銃であるM1ガーランドを主兵装とするアメリカ軍と、一般的なボルトアクションライフルを使用していた日本軍を指して、

「アメリカ軍は全員、自動小銃を装備していたのに、日本軍は単発式の小銃しか持っていなかった」

という言い方は、的を外していないし、むしろ、火力の劣勢に立たされていた日本軍のイメージを的確に伝えている。

実際問題、そうであるからこそ、ちまたで、そう言われることが多いのである。

そうした意味や意図を踏まえないで、額面どおりの表層的な理解に努めるミリタリーファンの方こそ、

「それは間違っている」

のでは、なかろうか。

百歩譲って、仮にそのミリタリーファンの指摘が正しかったとしても、発言者や執筆者の意図は、

「火力の劣勢に立たされていた日本軍」

ということなのだから、大筋に誤りはない。

重箱の隅をつついたところで、何ら意味はない。

いわば、

「白髪三千丈」

という表現をやり玉に挙げて、

「白髪が三千丈も伸びるわけがないだろう!」

と、批判するようなものである。

「表現」を「表現」として理解することができない者は、物を言う資格に欠けていると言わざるを得ない。

ミリタリーファンのすべきことは、発言者・執筆者の意図や文脈を踏まえたうえで、

「より正確にいえば、こうである」

という注釈をつける――それだけでよい。

注釈以上の主張は、ときに的外れな批判になる。

石坂准尉の覚書(第二師団から第二十八師団へ)

|

『駐満時代 自昭和十二年 至昭和十九年』(石坂准尉の書き込みより)

|

「第二師団離脱、第二十八師団に編入──昭和十五年八月十三日」

大命により高田歩兵第三十連隊は第二師団から離れ、第二十八師団に編入さる。なじみ深い第二師団から離れることもさることながら、昭和十二年四月、高田を出発渡満、ソ満国境警備、北支戦線出動、ノモンハンの戦闘と、行動をともにした新発田歩兵第十六連隊とたもとを分かつのは痛恨の思いなり。

後に歩兵第三十連隊はハルピン、饒河(*藤本・注 第二大隊のみ)、宮古島戦線へ。歩兵第十六連隊はガダルカナル島で玉砕の運命をたどる。

|

|

|

第二師団長吉本閣下に別れを告げる

中央 答辞を述べる福栄旅団長、後方 高橋副官

右 柏連隊長、後方 斎藤副官

|

|

|

|

第二師団よさらば~その一

営庭にて連隊全将兵参加のお別れ会

(昭和十五年八月十三日)

|

|

第二師団よさらば~その二

営庭にて連隊全将兵参加のお別れ会

(昭和十五年八月十三日)

|

|

|

|

|

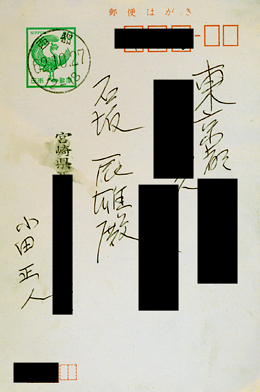

小田少将からのはがき

|

*補足(藤本)

第二十二代歩兵第三十連隊長小田正人大佐(最終階級、陸軍少将)からのはがき。消印から昭和六十二年に郵送されたものであることが分かる。

内容はおよそ以下のとおり。

「写真誠にありがたし お心遣い感慨にたえません 老厳の球技の絵面白し せっかくご来訪、私方の不行届お許しくださいまし 皆さま喜んでもらってうれしく 私も近来にない痛快事でした ありがたし ありがたし」

| |

|

| |

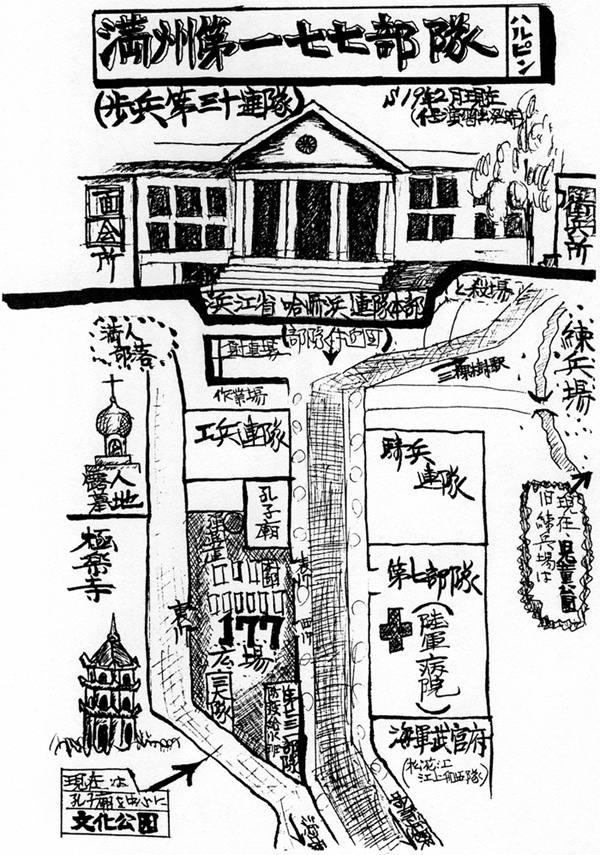

満州第一七七部隊(歩兵第三十連隊)

昭和十九年二月 ハルビン

|

石坂准尉の覚書(ハルビン)

|

『支那事変史』 満州第一七七部隊将校集会所 (石坂准尉の書き込みより)

|

「昭和十五年九月十八日、連隊はハルピンに移駐」

私と武田中尉ほか一名の計三名が移駐先発隊に選ばれ、九月五日、ムーリン出発。同日ハルピンに到着、兵舎に入った。

***

「営外居住」

兵舎から約二キロメートル、フージャテンの官舎が私に与えられた住居。営外曹長に進級したので、今までの規則正しい兵営生活とおさらばである。自由を満喫しつつ、ここから毎日通勤した。

***

「官舎生活」

兵舎から帰ると着物に着替えて夜のハルピンに友達と繰り出す。こんな優雅な散歩ができるなんて、ほとんど東京の生活と変わらない。今思い返すと、当時が懐かしい。

|

|

|

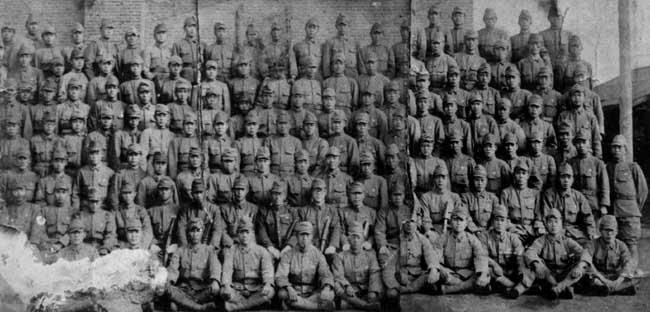

「第八中隊新設記念写真 昭和十六年(初代中隊長 清水中尉)」

帯刀者左から、今井曹長、神谷少尉、関少尉、副官 斎藤大尉、連隊長 小田大佐、中隊長 清水中尉、

佐藤中尉、上ノ山准尉、一番右側 石坂軍曹

|

|

|

|

「第八中隊第二代入沢中隊長着任記念写真」

帯刀者左から、石坂曹長、今井曹長、山岸中尉、神谷中尉、中隊長 入沢中尉、上宮中尉、

上ノ山准尉、一番右側 新井軍曹

|

|

|

|

「第八中隊第三代鈴木中隊長着任記念写真」

二列目中央 眼鏡の方 鈴木中隊長

その鈴木中隊長から四番目 石坂曹長

|

*補足(藤本)

昭和十六年、歩兵第三十連隊は第八中隊を新設した。初代第八中隊の中隊長は清水中尉である。さすがに新部隊の創設とあって、写真には当時の連隊長小田正人大佐も顔を出している。

このとき、第七中隊所属の石坂軍曹は第八中隊に異動した。

「『宮古会』(第八中隊戦友会)でみんなに確認したんだけど、第八中隊の創隊から終戦に伴う解散までいた軍人は俺だけなんだ。事実上、第八中隊は俺の中隊だったと言っても差し支えない」

ある日そう語ってくれた石坂准尉のまなざしはとても鋭かった。

|

|

|

|

|

ハルビン歩兵第三十連隊本部

|

|

ハルビン陸軍病院

|

|

|

|

室橋さんとともに、満服に着替えて記念写真に収まる

(ハルビン)

|

|

ハルビン市内の官舎にて

右 石坂曹長、左 大平曹長

|

*補足(藤本)

石坂准尉と室橋さんが満服を着ている。しかし、どこで服を手に入れたのだろう。

歩兵第三十連隊に所属していた小沢 勉さんの著書『抑留 シベリアへの道 ―――されど我が青春捧げて悔いなし―――』に以下のような記述がある。

***

また、日曜・祭日ともなれば、酒保の周辺には写真屋が必ずと言ってよい程来ていた。そこで、写真屋の持って来た満服を借りてカメラにおさまったり、わざわざ完全軍装を整えて来て撮る者もいた。

『抑留 シベリアへの道 ―――されど我が青春捧げて悔いなし―――』の八十九~九十ページまで引用

***

なるほど、写真屋が持ってきた満人の服を借りて写真撮影したようである。

|

|

|

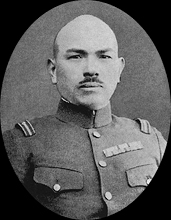

第二大隊長 斎藤国松

|

|

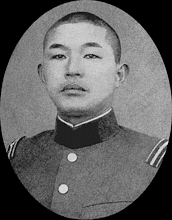

第八中隊長 鈴木宇三郎

|

|

|

|

|

|

連隊長 陸軍大佐 小田正人

|

|

戦後、地方人になった小田少将

|

*補足(藤本)

小田正人。

明治二十五年十二月五日生。平成元年十月六日没。

昭和十九年九月二十二日、独立混成第七十旅団長を拝命。

(歩兵・鹿児島。陸軍士官学校第二十五期。最終階級、陸軍少将)

***

耄碌痴人の短見 昭和五十九年八月二十六日 於熊幼会総会(九十二歳)小田正人

国家は国民(庶民・人民・個人)に優先する。

戦後の日本国憲法は、如何にも国民の権利を強く主張し、それに反し義務が薄れた感じのすることは、人の皆認めるところであるが、それは然し国家があっての国民であり、国民あっての国家ではない筈。そこを見落としては駄目である。

今、全世界の人類は皆国家を形成してその枠の中でのみ生きているのであり、例えばアフリカ難民の救済についても、国家という枠(機構)を通じて救援物資が届けられるのである。

私は三月末のある新聞に面白い記事が載っているのを見た。それは香港での出来事――香港の旅館(ホテル)に進歩的文化人と称する一人の旅人が現れ、止宿と食事を求めたところ、その旅館の主人は人名・国籍その他の記帳を求めた。ところが旅人は、自分は国籍を持たぬ文化人だというので、旅館の主人は、そんな無国籍者は止宿も食事もお断り、つまり最後の責任をとってくれる国家を持たぬ人間は、受け付けられぬとしてはねつけた。

旅人が困った顔をしているので、旅館の主人が教えて曰く「市内のある事務所へ行って相談しなさい。そうすれば何とかなるかも知れない」と。そこで旅人は、その事務所を尋ねて行って相談し、或る国籍を取って再来し、漸く止宿させて貰うことが出来たという。

つまり、個人に対しても国家が最後の責任を有するものであることを、この旅館の主人がよく教えているのである。味わうべき事ではないでしょうか。

『栄光の清水台 ――小田正人校長を偲んで――』の三十五~三十六ページまで引用

|

|

|

|

|

|

陸軍曹長 石坂辰雄

(二十六歳)

曹長任官 昭和十六年七月一日付

|

|

上ノ山マツエ

大正十二年十月十七日生

本籍地 新潟県高田市

父 松太郎、母 ナイ、五女

|

|

|

|

女子挺身隊

|

|

|

|

|

|

歩兵第三十連隊第十二中隊長

陸軍中尉 上ノ山勇次

昭和二十年一月

|

|

木に腰を下ろしている上ノ山准尉

(ムーリン公園)

|

「石坂准尉の愛妻・マツエさん」

●石坂 「ハルピンにいた頃、内地に戻る機会があったんだけど──あれは確か原田軍曹の遺骨宰領のときだったかな──そのとき、義兄(上官の上ノ山准尉)から、こう言われたんだ。

『石坂よ、今度俺の嫁が出産するから、内地に帰ったら妹のマツエを連れてきてほしいんだ』

と、ね。

……お産の手伝いってわけだ」

■藤本 「それでマツエさんと知り合って結婚したんですね」

●石坂 「うん。それが縁だった。文通して、めでたく入籍だよ。戦争から帰ってきた後だけどね。

面白いのはさ、内地の高田連隊にいたでしょ、俺。そのときは気がつかなかったんだけど、歩兵第三十連隊営門の、ほんとすぐ近くにおばあちゃん(マツエさん)の住んでいる家があったんだ。このときの石坂二等兵は全く知らなかった(笑)」

▲明夫 「叔父さんの上ノ山は、階級はどこまでいったんだっけ」

●石坂 「陸軍中尉だ。連隊本部付で終戦になっている。その前に中隊長もやっているね」

■藤本 「中隊長ですか、格好いいなあ(藤本、恍惚)。士官学校卒ですか」

●石坂 「いや、違う。俺と同じで一兵卒からの叩き上げだよ」

■藤本 「そりゃ、立派ですね」

*補足(藤本)

「最後の軍人」

石坂准尉の妻にして、上ノ山中尉の妹であるマツエさんは、平成十五年に他界している。私が石坂准尉の自宅を訪ねると、書斎はいつも仏壇から立ち上る線香の香りでいっぱいだった。

「一回忌までは死んでも死に切れるか」

というのが、この頃の石坂准尉の口癖である。

また、

「戦友はみんな死んだよ。本当、みんな死んだ。俺を残してね」

というつぶやきも何度も耳にした。

最愛の人、そして大切な仲間に先立たれた老准尉の心境を思うと、いたたまれなくなる。

***

「母の死」

もともと、明夫さんと私は同じ会社の上司、部下という間柄だった。マツエさん、つまり明夫さんのお母さんが亡くなられたとき、私は明夫さんとともに職場にいた。

この訃報に接した際に見せた、明夫さんの険しい表情が忘れられない。私がかけた励ましの言葉というか、慰めというか、わけの分からない意味不明な呪文に上の空でうなずき、しょんぼりと帰っていった明夫さんの後ろ姿が忘れられない。

前々からマツエさんの健康状態は思わしくなかったようで、明夫さんは元気がなかった。聞けば、仕事明けや休日に病院を訪ねていたそうである。

「人は必ず死ぬもんだ。だから、今度はおやじの番かな。もう年だしね」

と、よく笑って言うが、心境は複雑なのか、それとも割り切っているのか、私には分からない。

|

|

|

藤本君へ

仕事もたいへんだけど、よき友達でいて下さい。

私とおやじ共々!!

いつでもメール下さい!!

by 石坂

遠々の軍人へ

|

|

退職する明夫さんが

私にくれた紙片

|

|

|

石坂准尉の覚書(饒河)

|

『駐満時代 自昭和十二年 至昭和十九年』(石坂准尉の書き込みより)

|

「饒河国境警備」

昭和十八年八月十三日、第二大隊はハルピンの原隊を出発、ソ満国境饒河の国境警備の任に就く。

ピギン町の北方にはウスリー河が流れ、対岸はソ連軍の兵舎が点在する。街の中央はシベリア鉄道が通り、モスクワ─―ウラジオ間を結んでいた。

昭和十九年六月二十六日、臨時編成下令、六月三十日、沖縄戦参加のため、饒河出発。

|

|

|

饒河国境警備

(国境部隊の仮装行列)

|

|

満ソ国境

(河の対岸はソ連)

|

「赤紙の兵隊日記」

石坂准尉と同じ第二十八師団出身で陸軍伍長の鈴木益三さんという人がいる。昭和十六年七月十七日に入営後、饒河に移動し、昭和十七年十月頃まで警備任務に就いている(その後は各地を転戦。終戦は朝鮮)

つらかった初年兵時代を過ごした場所として特別の思い入れがあるのか、戦後鈴木さんは「饒河会」という戦友会に参加し、軍隊生活の思い出を同人誌に発表している。その成果が一冊の自著になったのが『赤紙の兵隊日記』である。

石坂准尉が所持しているこの本の表紙をめくると「贈呈 石坂様 昭和63・9・30 鈴木」とペン書きされている。石坂准尉によると、第八中隊の戦友会「宮古会」(会長・石坂准尉)の活動中に「饒河会」の存在を知って、鈴木さんと知り合ったのだという。

さて、鈴木さんが自身の軍隊生活をあますところなく伝えている『赤紙の兵隊日記』に石坂准尉に関する記述がある。

以下に引用しよう。

本文二百六十四ページ~二百六十七ページより

饒河会──戦友の会

それまでは何も知らなかった者同士が、或日から突然に軍隊生活を共にさせられて、いろいろの苦労の末無事にそれらを乗り越えてきた。戦いの終わった後、連絡を取り合って集まり戦友会をつくる。そこには利害も恩讎もない。ただ、苦しかった嬉しかった同じ思い出だけがあるばかりである。忘れてしまいたい嫌なものもあるが、再び得られない大切なものとして、皆が共に抱き続けている同じことを何時も語り合っているのである。

そして日時をきめて集まる。そこからは何も生産されるものはなく、年月と共に会員は減ってゆくばかりである。戦争を知らない人たちからみればそんなものは不用であると思うだろう。ある種の平和を論じる人達はこれを軍拡に結び付けようとするが、全く的の外れたものである。戦友会を続けている私達こそ心から戦争に反対するものである。それであるからこそ、私達はこれからの人生を同じ思い出を語りあいながら、戦死、病死した友を懐かしみつつ、戦争の悲惨さを叫び続けてゆくのである。

昭和十六年の夏召集されて、東京からまっ直ぐに満州国の東部国境ウスリー江岸の饒河に着いた私達は、ここに丸二年間を過ごした。陸の孤島と呼ばれた僻遠の土地であって電気のないランプ生活を続け、暑い夏は、蚊、虻に悩まされ、冬は、雪と氷に閉じ込められる。辛い不自由な毎日を生き抜いてきた思い出は消えない。その後、戦局の進展と共に南方方面に派遣された者、満州国内の各地に分散して転出していった者と別れ別れになったが、ついに終戦となった数年の後、東京を中心とする者達が連絡し合って集まり、「饒河会」という戦友会をつくった。何としても饒河駐屯当時の苦労話が中心となる。

今年十月になっても饒河会の通知が来ない。近くに住む中村君がこれまでの幹事役だった羽賀君に電話したところ、今病気中とわかった。急いで親しい太田君を誘い一緒に訪ねると、昨年の脳血栓の後遺症の上に四月と八月に目を患い、白内障の手術を受けてそののちの体調が回復していないことを知った。

そこで私が幹事役を引き受けて、急ぎ会場を確保し十一月二十日に会を開くことになった。通知状を作り四十二通発送した。返信の期日が来てまとめると、欠席二十三、出席十一、返信のないもの八通となった。毎年二十名位は来ていたのに少ない。だが、「当日を楽しみに」と書いてあるものが五通あって、嬉しかったが欠席の中には「病気中」が十通もあり肝炎及び神経痛が五、痛風が一、その他足が弱って歩行困難とあって今更ながら我々が老年期共通の苦しみと闘っている様子が判った。

埼玉の農家のA君は「今春老妻と死別し、他の家族は勤めに出て私一人が留守番です。目下私には身体障害(ろうあ)の娘が二人(四十八歳と四十三歳)いますので、将来安住できるような家を建築中ですので、このたびは出席できません云々」と書いている。このとしになってこんな不幸をうけているのは全く気の毒である。

今年の会には一つの収穫があった。

昭和十八年十月、私達が国境警備の任務を交替して新京に去った後、饒河に来た部隊にいた石坂君という人が、何かで私達の饒河会のことを知り、昨年羽賀君に連絡してきていた、そして出席してくれたことである。その話によると饒河には一年足らずいただけで翌年夏にはその部隊は釜山港から直接宮古島に転進したそうである。饒河にいた頃は街中の兵舎にいて、殆ど外に出たことはなく、大楠山とよぶ街に続く山の頂きから対岸のソ連領内を監視することのみがその任務であったと。その為周辺は全く歩かなかったので私達の話を深く聞いていた。こちらはその後の饒河のこと、特に終戦間際、ソ連軍侵入当時の模様を同君から聞きたかったが果たせなかった。

大体この饒河という所昭和の始めに組織された満蒙開拓のための青少年義勇軍が俗に「日の丸兵舎」という建物を饒河郊外の西南岔(チャン)に建て、多くの青少年が農作業と共に軍事訓練をしていたことで知られている。昭和十六年夏、それを他に移動させて、私達歩兵一ヶ大隊が駐屯してきたものである。数ある戦争体験を持つ人々のうち、戦友会を持たずこの貴重な思い出を共に語り合う友を持たない人は、気の毒なものと私は思う。嫌な思い出として忘れ去ろうとして何も語らない人もいる。寂しいことではないだろうか。

今年の会では期せずして誰からともなく、お互い健康に注意してたとえ五人になっても二人になっても戦友会は続けてゆこうと誓い合って別れた。

(昭、五九、一、日随65号)

|

「部隊本部諸官」(含砲隊)

|

|

|

|

|

|

|

相楽中佐

|

|

鹿野中佐

|

|

柴田中佐

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

広池少佐

|

|

山下大尉

|

|

伊従中佐

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

増成少佐

|

|

斎藤大尉

|

|

浜大尉

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

桜井少尉

|

|

武藤少尉

|

|

|

引用文献

『駐満記念 鮫城部隊』 満州国牡丹江省穆稜 柏部隊将校集会所

「田沢部隊諸官」

|

|

|

|

|

|

|

板倉中佐

|

|

田沢少佐

|

|

高野中尉

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

豊野中尉

|

|

重原中尉

|

|

遠家中尉

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

佐藤(守)中尉

|

|

相沢中尉

|

|

玉井中尉

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

石井中尉

|

|

川島中尉

|

|

川久保少尉

|

引用文献

『駐満記念 鮫城部隊』 満州国牡丹江省穆稜 柏部隊将校集会所

「長沢部隊諸官」

|

|

|

|

|

|

|

山口中佐

|

|

長沢少佐

|

|

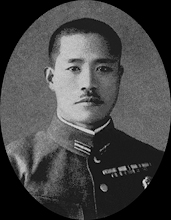

宮田中尉

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

藤島大尉

|

|

小宮中尉

|

|

罍中尉

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

草間大尉

|

|

佐藤中尉

|

|

高見沢中尉

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

小林中尉

|

|

勝俣中尉

|

|

長崎中尉

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

人江少尉

|

|

朝日少尉

|

|

|

引用文献

『駐満記念 鮫城部隊』 満州国牡丹江省穆稜 柏部隊将校集会所

「斎藤部隊諸官」

|

|

|

|

|

|

|

斎藤少佐

|

|

坪川中尉

|

|

古木中尉

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

清野中尉

|

|

宮沢中尉

|

|

菊島中尉

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平島中尉

|

|

平田中尉

|

|

西野中尉

|

引用文献

『駐満記念 鮫城部隊』 満州国牡丹江省穆稜 柏部隊将校集会所

『昭和二十八年 平和之礎』

|

明治村

|

故陸軍上等兵 春日智元 殿

一、大正六年十一月十日父賢随長男として出生

昭和十三年九月二十八日満州国牡丹江省穆稜県穆稜陸軍病院に於て戦病死享年二十三歳

二、昭和五年三月二十五日新潟県中頸城郡明治村立明治尋常高等小学校卒業

昭和八年三月二十二日新潟県中頸城郡吉川村原ノ町新潟県立吉川農林学校卒業

昭和八年四月十日新潟県高田市新潟県立高田農学校三年生に入学

昭和十一年三月十六日新潟県高田市新潟県立高田農学校卒業

三、学生時代は剣道をやり武徳会の剣道二段をもつている

母がよく兄のことの思い出として言つておりました「お前兵隊にいくのだから要求通り何でもこしらえてあげるからいゝなさい」といつた時兄は「桶のごはん」

といつたそうです、兄は小さな時から赤飯が大好きだつたとのことです、母は常にこういつて涙を流していました、然も兵隊にいつて戦死の公報がはいつた時すぐ「桶のごはん」を思い出しました (弟昇談)

|

| 『東京朝日新聞』(昭和十六年十一月二十日朝刊) |

|

|

|

穴居しつゝ掃討

板倉中佐

功四中綬の板倉堉雄中佐は事変やうやく北支に拡大せんとし、彼我長城線の要を挟んで激戦を交へた時、敵大軍の背後張家口に突如出現した東条挺身部隊に精兵を率ゐて馳せ参じた部隊長、その後大同、平地泉と朔北の野に快速奇襲の戦をつゞけ、更に太原攻略戦に参加、山岳地帯を縫うて原平鎮、忻口鎮の要害に挑む最右翼部隊長として苦闘、月余ののちこれを突破した輝く戦歴をもち、後転じて甘粕部隊に属し贛湘会戦等にも参加してゐる、恩賞の報に接し品川区上大崎一ノ八〇四の自邸で左の如く謹話した

誠に思ひも懸けぬ恩賞に言葉もない次第です、何といつても東条閣下の許に○○平原を大迂回しての永嘉堡の戦ひ迄の兵の苦心、山西作戦などが忘れられぬ、さき程恩賞のあつた板垣兵団に協力して原平鎮、忻口鎮を攻めた時には将兵ともに人参、葱、驢馬の肉を唯一の食糧として穴居しつゝ、頑敵と激戦を続けたのだつた、敵もこの戦闘で感状を貰つたさうだが、皇軍将兵はさらにこの強敵を遂に突破したのだ、私はこの時しみ〴〵部下将兵の心強さを知つた、その部下将兵とは別に今回自分だけ恩賞に浴するのは心苦しい次第である【写真は板倉中佐】

|

|

第八章 再び満州へ 十一月十日─十二月三日

第一節 帰還行

慰霊祭

九日の午後は周到な宿営命令に基づき、部隊は至厳なる軍紀の下に各所定の宿営についた。

明けて十日、部隊は板垣兵団長閣下の閲兵を受ける。天下はれての入城式だ。一同の胸には新しい感激が泉と湧き立って来る。この感激は強い決意となり、何ものも粉砕せずんば止まぬ勇気となって全身をかけめぐるのであった。

十三日十一時三十分より城内大教場において、板垣兵団長主催の、戦没将兵の合同慰霊祭が施行された。部隊からは増成大尉の指揮する一個中隊が代表として参列し、また部隊長以下勤務に支障なき将校全員も参列した。

急造の祭場ではあるが、黒幕を背景にして戦没者の英霊が安置され、祭壇の左右には粗末ながら戦友心づくしの生花が飾られ、縷々たる香煙が微風になびいて、来会者の胸は早くも深い哀愁に似た敬虔さに包まれる。

友よ、

兄弟よ、

昨日までは、太原へと共に励まし合って進んで来た君たちを、今日はこうして落寞たる愁風の中に祭らなければならぬ我等の胸中を思ってくれ。

君たちは今や護国の神としてここに鎮座する。

護国の神

しかしこれは何という親しい神であろう。君たちは拍手を打って遠くから拝む神ではない。おい君と言って手をさしのべれば力強く握り返す神である。

兄弟よ、

戦友よ、

何か言ってくれ。

なぜ何も言わないのだ。

立派に君国に殉じ、軍神として大安心大立命の境にある君たちには、我々のこの満ち足りぬ気持ちが分かってもらえるだろう。

こみあげて来る悲しさを唇に噛んだ我々は戦友の霊に心からなる言葉と決意をここに交わしたのである。

雪

十六日、恩賜の酒、煙草を将校以下全員に給わる。一同

皇恩のかたじけなさに感泣してただ有り難く戴く。ある者は丁寧に煙草を包んでしまいこんでいる。

この日、宿営地黒土溝は狭隘で休養も充分にとれないので第二大隊は城内に移転する事になった。

十八日、今日は珍しく雪である。

朝から小止みなく降りしきる雪は、正午頃にはすっかりあたりを白くしてしまった。

雪。

雪!

我々はすぐ雪都高田を思う。金谷山や南葉山や関山の雪が瞼に浮かんで来る。今頃は高田の町もふかふかと雪に埋もれている事だろう。

雪は兵隊の心を幼くする。三人五人の兵隊はもう道に飛び出して行って雪だるまを作っている。馬鹿に痩せた雪だるまだと思っているうちにやがてそれは蒋介石になって来た。兵隊は蒋介石が完成すると一斉に大笑いした。その笑いが終わるか終わらぬうちに白い蒋介石は彼等の投げる雪の手榴弾によって鼻がとび、頭がかけ、遂に泣き出しそうな顔になってしまった。兵隊はまたひとしきり爆笑すると一人二人と散って行った。得も言われぬなごやかな風景である。この頃にはもう原駐地帰還の準備が始まっていた。

帰還

交代には山岡部隊が一両日中に着くという。聖戦半ば否ようやく緒についたばかりなのにもう帰還とは、将兵一同は戦果が大きかっただけに不満に似た気持ちも大きかった。だが、大命はすでに降っていたのである。

東京には十一月十七日を以て大本営が設置され、中支戦局はますます有利に展開、上海派遣軍は遂に蘇州攻略をとげたとの報が入って来る。

二十一日、新来の山岡部隊と警備任務を滞りなく交代した。

いよいよ帰還が事実になった。忙しくも後ろ髪ひかれる思いの日が二日三日と過ぎ、二十六日、出発の日は遂に来た。

七時三十分、部隊本部、通信班がまず数台のトラックに分乗して思い出の太原城門を出る。続いて部隊主力は長沢少佐の指揮の下に蜒々自動車を連ねて一路大同に向かう。

残余の部隊は一足遅れて増成大尉が指揮し、乗馬、駄馬、車両と共に、徒歩で大同に追及する事になり、二十七日を以て出発は全部終了した。

思い出というにはあまりに深刻な印象を太原に残して部隊は今帰還する。

そちこちに残雪が旭日に光っていた。

太原に平和来たると共に続々と帰住して来た住民達は、手に手に小さな日の丸を振って如何にもこころから名残を惜しんでいる。昨日までは抗日の悪夢に躍らされ、わけもなく皇軍に反抗して来た憐れむべき人達であるだけに、我等にはひとしお哀れに思われてならない。

さらば太原。

大北門よ、望楼よ。

戦友の鮮血を吸った城壁よ。

朝靄の中に段々小さくなって行く太原城に最後の決別をした部隊は、たんたんたる道路を大同めざして驀進した。

思い出の大同へ

往きには散々苦しんだ峠道だけに、こうして楽々と帰れる感慨はひとしお深かった。

途中至るところに監視所がある。ここらには敗残兵が時々現れて兵站をうかがうという噂もある。

「おい気をつけて行けや」

「有り難う」

車上の我等と交わす言葉は簡単だが、腹の底から出て来る精一杯の挨拶なのだ。慌ただしい戦火の中から生まれて来る兵隊の言葉には微塵の冗漫もない、それでいてしみじみと腹に響く不思議な力を持っている。

行くほどに、南庄頭、原平鎮と激戦の跡を振り返りながら、一意北上を続け夕刻先頭は早くも崞県に到達、大体において原平鎮との間にまず第一夜を明かした。終日の自動車行路に相当疲労した身体を二十七日もまたトラックで運ばれる。

右に鉄角嶺が峨々たる山容で我等の額に迫って来る。寡兵能く敵の大軍を蹴散らして鮫城男児の真骨頂を遺憾なく発揮し、北支戦史上に不滅の名をとどめた戦跡を眺めて我等の血は再び躍動するのだった。

名だたる雁門関の険峻も無事に越えて十三時岱岳鎮着。ここから輸送方法が変更され、軌道も不安定な軽便鉄道に乗り換え、たんたんと打ち続く平野をガタゴトと揺られながら同日十九時、なつかしい大同に安着したのである。

秋風と共に大同を出発したのは、実に九月二十七日、あれからちょうど二ヶ月目の今日、目のあたりに見る大同は見違えるばかり賑やかになっていた。

城内の秩序もまったく快復し、街ゆく支那人の顔のどこにも憂愁の片影すら見られない。

城内には警備部隊も相当いるらしく、我々は街の灯を見ながら城外に宿営することを余儀なくされた。

大同は俺達の町だ──誰もがそう感じていたに違いない。何かわびしい気持ちだったが、それよりも我々が初めて踏んだあの大同がかくまでも立派に復興した姿をまず喜ばねばならなかった。

住めば都と

大同からはいよいよ鉄道輸送である。

二十九日の夜、昨日一日の休養ですっかり疲れを癒した部隊は、第一梯団より続々と貨物列車に分乗して出発した。

アンペラ敷きの狭い車内にギッシリとつまった一同は、カンテラ一つの心許ない灯を中心に思い出話が花と咲く。夜風が寒いので扉はしめたまま、喋りつかれては泥のように眠った。暗い汽車の旅は翌三十日二時まで続いた。

すでに張家口、北京を夜のうちに過ぎてしまっていた。

二時、豊台着。

ここ東北十キロの地点は支那事変発端の地蘆溝橋である。未明の闇は一切を覆いかくして何を見るよすがとてなかったが兄弟牆に鬩ぐ民族の悲劇がここに始まった回想に一同は厳粛な気持ちになるのだった。

夜明けと共に各隊とも半数ずつ交代で外出を許された。まったく何が幸せになるか分からない。天津付近の列車事故のために予定の出発時刻が遅れて、夕方までここに大休止ということになったのだ。

おかげで一同は兵站の風呂に入ることが出来た。思いも設けぬご馳走だった。入浴らしい入浴といえば九月大同でやって以来、これが初めてだったので二ヶ月分の垢を落とすのは、頑敵一個中隊を撃退するよりも難事だった。浴場からあがって来る兵隊の顔は泥芋の皮を剥いたようでどうにも馴染めなかった。

「おい貴様は誰だったかなあ」

こんな言葉が笑声と一緒にやたらに聞こえる。

すがすがしい一日が暮れて十七時三十分再び乗車、夜のうちに天津を過ぎ、山海関に着いたのは月もあらたまる十二月一日十五時三十分、プラットホームに降り立って一同簡単な体操を実施した。

名にし負う万里の長城はここに始まると聞き、内長城線を突破した日のことどもがゆくりなくも想い出され妙にはるかな気持ちになる。

風が冷たかった。

住めば都の例に洩れず、むさくるしい貨車の中も慣れればこよなきすみかである。体操もそこそこにすみやかに潜りこむのだった。

長い旅がまた一日続いた。

明日はいよいよ満州だ。

今帰りつかん地は故国を数千キロ離れた外国なのだが、なぜか故郷のようになつかしい満州だった。

駐箚地へ

奉天、新京と聞くさえ胸を躍らせて、岡村○団長閣下を初め軍官民多数がホームを埋め尽くしている哈爾浜の駅に、我等の住みなれた家は車を軋らせて停まった。

時まさに十二月三日十五時三十分。

第一大隊は歓呼のうちに同地に下車した。その他の部隊は尽きぬ名残を車窓に惜しみつつ、哈爾浜をあとに同日二十二時五常に安着した。

零下二十度の外気の中に吐き出された本部、通信班、歩兵砲、第五中隊の面々は、闇の中にはためき騒ぐ歓送の小旗の間を縫って、営舎に落ち着いた。

残りの第六、第七中隊及び第二機関銃中隊の各隊も、翌四日朝最後の駐屯地山河屯にその驥足をとどめた。

五常も山河屯もすき間洩れる風身にしみる粗末な兵舎ではあるが、これこそは我々にとって王城にも比すべき所、背嚢、装具の間に長々と寝そべって誰はばからず高いびきで眠れる気易い金殿玉楼なのである。

思えば八月二十一日出動以来実に四ヶ月ぶりである。行き還り畳を踏める有り難さ、畳ならぬ冷たいアンペラの絨毯ではあるが、むれた素足で踏む触感は生命に触れるありがたさだった。

北支の山また山を見なれて来た我々の目には五常も、山河屯の街も、おそろしく平面的でたよりない。それだけ静かな安定感が身をつつみ懐かしいものだった。

我々の任務はこれでひとまず終わった。だが今からほっとしてはいられない。かかるうちにも大陸の戦果はグングンと伸びていた。

第二節 第三大隊の残留勤務

戦果のかげに

戦争を遂行するには必ず銃後鉄桶の備えあるが如く、わが部隊が山西の野を縦横に疾駆して赫々たる戦果に武門の栄を輝かせた背後に黙々として北満警備に任じ、部隊主力をして思い後顧の憂いなく戦わしめた残留部隊(第三大隊)があった事を忘れてはならない。

主力出動後、第三大隊(斎藤(俊)部隊)は本部を帽児山に、各隊を延寿、一面坡、五常に分屯せしめてその警備にあたった。

○○○兵が急であったため、主力出動後の駐屯地はまるで火事場のようにごった返した。第三大隊の残留勤務は、まず目の回るようなこの跡かたづけから始められた。

駆歩の秋の訪れと共に駐屯地勤務もますます多忙となった。北満の穀倉と呼ばれる沃野は一面黄金色の稔りの色におおわれ、高粱が、黍が、大豆が目の届くかぎり豊作の色にうち続き、大地と四つに組んだ農夫たちの努力がはじめて報いられようとしていた。お祭り好きの満人たちが待ち焦がれた中秋節も終わり、からりと晴れた大陸は来る日も来る日も澄んだ残黄の空であった。

こうした大陸の秋をかきみだすのが例年の土匪の横行である。農夫たちが粒々辛苦してつくりあげた農作物も、土匪にとっては大与のご馳走にすぎない。ごそごそ出て来ては無防備な部落をさんざんに荒らし、揚げ句の果ては高粱の茂みに遁走するのがその定石である。

五常地区一帯にも、数次の討伐の網を逃れた双竜一派の土匪が、此処に五十、彼処に八十と徒党を組み、蒼蝿のように追えども払えども蠢動をやめなかった。

もちろん、我等の前に有力な匪団はほとんど見当たらなかったが、甲の部落が掠奪されたとの報におっとり刀で駆けつけると、その留守に乙の部落が襲撃されるといった具合で、主力出動で兵力の減じた後の警備だけに話にならぬほどの忙しさだった。

馬謖を斬る

昭和十二年十月六日、延寿の若山隊本部に、反乱満軍討伐のための江坂部隊命令が達せられた。

反乱を起こしたのは、方正にあった満軍第二十九団(団長騎兵上校赫奎武以下、迫撃砲三、重機三、小銃四百)で、満州国内にあくなき赤化の魔手をのばすコミンテルンの手に踊らされた一部満軍将校は、指導者「日本」の真意を曲解し、無智な部下を率いて九月下旬反乱を企図し、謝文東を頭目とする匪団と合流して約七、八百の兵力となり、方正地区の山林中にこもったもので、ことここに至ってはすでに一介の匪と化した彼等に対し、断固粛正以外の方法を見出し得ず、軍は涙をふるってこれが討伐を断行したのである。我が軍に追われた反乱軍は、九月二十九日、三道河子に現れ、逐次南に敗走を続けていた。

当時若山隊長は、所要の連絡のため一面坡の江坂部隊本部に出張中であったので、部隊は佐藤中尉指揮の下に編成を完了し、七日六時、勇躍延寿を進発して十八時三十分、全員元気旺盛に夾信子に到着した。

夾信子は哈爾浜入城の後におこなわれた方正地区の掃討戦においてわが桂大隊が反吉林軍馮占海、官長海の麾下たる万余の精鋭をむかえてこれを殲滅し時の旅団長天野六郎少将閣下より賞詞を授与されたゆかりの古戦場である。

八日には若山隊長が、主力の後を追って十四時三十分夾信子着、部隊を掌握した。

この頃、付近の農夫より得た情報によると、東方四キロの山地付近には約百名の匪が山寨を構えているとの事であった。

討伐隊はこの敵を覆滅する目的で、九日朝八時、折からの泣き出しそうな空模様の下を索敵行に出発した。

十時ごろ大平溝に達したが、匪賊はすでに遁走の後であった。

十四時胡家岡に到着、この日の夕方方正部隊と連絡があった。これによると方正部隊の一部は、九日得莫利東南方において反乱第二十九団を含む約三百の匪団と遭遇し、これを東南に撃退した。右の敵は胡家岡東方二キロ、五四〇高地付近に蟠踞中との事であった。

夾信子の露営地は、九日の夜に入って篠つく秋雨に襲われた。

十日朝八時、討伐隊は胡家岡東方山地の敵を索めて行動を起こした。

前夜来の雨で川という川は氾濫して、畑といわず道といわず滔々たる濁流が音をたてていた。その中を足でさぐりさぐり進むのである。山地に入るに従って霧が深くなって来た。すぐとなりを歩く戦友の顔が、霧の中にぼんやりかすむ。泥水の中を行くこと一時間、二時間、十一時頃になってやっと道らしいものに出会した。しかも雨で充分にしめった赭土の上には、まさしく敵のものである無数の足跡がまざまざと残されている。靴の跡に交じって蹄鉄のあともかなり数えられた。一目瞭然、馬匹を持った敵の部隊がついさっきここを通過したのだ。敵は近いぞ!

果たせるかな、尖兵長より報告があった。

「前方高地付近ニ敵アリ、山寨一個ヲ発見ス」

刻一刻ちかづくにつれて敵の全貌がはっきりした。やっと薄れはじめた霧の中をすかすと、敵は前方の高地を約千メートルに亘って占領し、その兵力は目視し得るものだけで約二、三百、乗馬約百、陣地後方の稜線上にも約二百の敵が盛んに東南方に移動している。しかも彼等の半数以上は軍服をまとっており、彼等が反乱軍であることがありありと分かった。

ただちに攻撃の命令が下された。東条小隊は左高地付近より、機関銃小隊は道路の右に展開するや猛烈な射撃を浴びせかけた。敵も地の利を楯に頑強に抵抗を続けたが、正午頃浮き足立つと見る間に逃げ始めた。部隊は機を失せず追撃に移った。ところがいったん退いた敵は、第一線陣地の後方にあたる山寨地を固守して再び我に抗戦して来た。部隊は東条小隊を右に、大山小隊を左に、機関銃小隊を中間に配して更に攻撃前進を起こした。

敵は相当豊富な弾薬を有するものと見えてなかなか猛烈に射って来る。霧のすっかりはれあがったあたりの山気をゆるがして、彼我の銃声が響きわたって勇気百倍する。

三個小隊は敵火の中をひたむきに相並んで進んだ。十四時、東条小隊がまず右高地を占領すると見るや、敵は総くずれに退きはじめた。もうすでに壊乱状態である。算を乱した敵は山の背を、谷を三々五々遁走する。部隊はただちに進撃に移ったが、携行した糧秣、弾薬が充分でなかったので、約二キロにして追撃を断念せねばならなかった。

粛正

敵が敗走した後の陣地を見ると山寨が三十八個もあり、多数の被服、食糧までが遺棄されてあった。

十一日、治安隊朝倉中尉以下百十六名が胡家岡露営地に到着し、討伐に協同することになった。

この日方正部隊は南方より敵を攻撃中との報があった。

敵は十日の戦闘で非常な打撃を蒙ったが、いまだ兵力約四百を有して五四〇高地付近の山中に潜んでいる模様であった。ために討伐隊はこの敵に対し、二泊三日の予定を以て断固粛正を行う事になった。

十二日九時胡家岡を出発、行動が開始された。この日も前日来の降雨で、氾濫した山道はかなりの難行軍であったが、ほどなく軟らかい土の上に敵の足跡を発見することが出来た。

正午頃、尖兵小隊があたりを徘徊中の便衣の匪二名を捕虜にした。調べて見ると反乱二十九団に属する兵で、まさしく敵の拠点は五四〇高地である事が判明した。

晩秋の陽を背にして先を急いだが、十八時頃、五四〇高地を四キロの目前に控えたところまで来た時には、日もとっぷりと暮れはててしまった。致し方なくこの夜は道路上に露営ときまった。

十三日早朝六時、露営の床を蹴って大石頭河の支流沿いに前進した。十一時頃より山地に入るに従って道はだんだんと悪くなった。ほどなく行く手にあたって山寨が見えた。早速捜索して見たが敵はすでに姿をくらました後であった。ただ使用した焚き火のあとがまだほんのりとあたたかい。いよいよ近いぞ。油断なく警戒の目を働かせながら一同は進んだ。

いるぞ!進む中正午すぎ、討伐隊の行く手の山林中に、敵の騎兵約五十がのんびりと一息入れているのに出会した。

尖兵がただちに展開した。次いで間髪を入れず荒井小隊が右に開いて一斉に猛射を叩きつけた。不意を打たれた敵は周章狼狽して、馬から落ちるもの、馬具を忘れるもの、話にならぬ混乱ぶりで、一散に南方高地の密林中に逃げ去った。

捕虜の言によると、露営地の北東方三キロには、更に乗馬匪約五十が蟠踞するとの事であった。よって討伐隊は十四日のあけるのを待って再びこの方面の敵討伐をおこなう事になった。

十四日、まだ明けやらぬうちにごろ寝の夢をたたき破られて行軍を開始した。十時頃尖兵となって進んだ東条小隊が、山林中に山寨を発見した。さてはと突っ込んで見ると敵がのうのうと巣をくっているではないか。しかも彼等は朝飯の真っ最中だった。慌てたのなんの、まるで蜂の巣をつついたように飛び出した。

東条小隊に正面から、荒井小隊に側背からつかれた敵は、湯気のたっている折角の朝飯もおっぽり出し、足にまかせて東北方の林の奥深く敗走した。

十四日、江坂部隊より、若山隊は胡家岡を拠点として飯島部隊と協同討伐を続行する如く命ぜられた。

この日より五日間、部隊は胡家岡付近の粛正に従事した。十八日十九時頃、治安隊騎馬班の一部が夾信子南方天台山屯北側山中で、反乱軍を主体とする謝文東一派の合流匪二百名と遭遇した。よって江坂部隊配備各隊はこれを一挙に覆滅するに決し、若山隊は夾信子を拠点としてこれに参加する如く命ぜられた。

十九日二時三十分、中和屯江坂部隊長より左記要旨の命令が電話で達せられた。

江坂部隊命令要旨

一、反乱第二十九団ヲ主体トスル匪団ハ天台山屯北方山地ニ在ル事確実ナリ

二、江坂部隊ハ本払暁包囲攻撃ヲ実施セントス

三、若山隊ハ五時宿営地出発向陽山屯(夾信子南方八粁)ヨリ天台山屯方向ニ対シ攻撃スヘシ

右の命令によって、若山隊は渡辺部隊及び満軍騎兵第二十八団と協定をおこなった後、五時夾信子を出発、寒葱河谷地より向陽山屯に向けて前進した。

七時二十分寒葱村集団村に到着した。同地で情報を収集したところ、敵はまさしく前夜来南方山地帯に潜んでいる事が確実となった。ここからは同地の自衛団員を道案内として進んだ。地形は密林が続く上に土地の起伏が甚だしく、なかなかの難行であった。

九時すぎ密林中に十数箇所の焚き火の跡をみつけた。ご丁寧な事にまだ煙が出ている。さらに南進を続けると、突如行く手の南の山林中に銃声が聞こえた。諸種の情況を総合すると、敵は前方約三百メートルの高地一帯にこもるものと思われる。だんだんと情況が判明して来た。これによると満軍二十三団の一部は我が右側方より当面の敵を攻撃中、山口部隊は同様左翼よりこれを攻撃中でかなりの苦戦の模様である。

若山隊はただちに攻撃前進に決し、荒井小隊を右、東条小隊を左各第一線とし、佐藤小隊をして中間よりこれに協同せしめて攻撃を起こした。あたりは小高地で、一帯の雑樹林はすでに落葉しているが小枝が茂って見通しが利かない。隊長の命令一下各小隊は一斉に前進を起こしたが、敵は枯れ草や枯れ木のかげに巧妙にかくれてなかなか発見出来ない。敵の弾丸はどこからともなく雨と飛んで来る。九時すぎ、早くも東条小隊関谷一等兵が、左前腿部に貫通銃創を受けた。

九時三十分、部隊は敵のこもる枯れ草高地の脚部に取りついた。

しばらくたって、我が肉薄にさすがの頑敵も動揺しはじめた。と突然、敵の左側に現れた側防機関銃が側射を浴びせかけて来た。この時であった。東条小隊第一分隊長として終始先頭を進んでいた柳沢軍曹は、ぐっと身を起こしたと見る間に部下分隊をひっさげて一挙に枯れ草山陣地に突入した。たちまちにしてその一角を占領するや、分隊は気を失せず敵の側防機関銃めがけて猛射を浴びせ、完全にこれを沈黙せしめてしまった。

いまだッ!と右小隊の辻川分隊が続いて枯れ草山におどりあがった。道がひらけたように各小隊が続いた。

一番乗りした柳沢分隊は、更に前方の敵陣地に一躍進せんと、分隊長がまず行動を起こした瞬間、飛び来った一弾は無念にも柳沢軍曹の後頭部に命中。軍曹は銃を杖にはったと敵陣を睨みつけたまま、壮烈きわまる戦死を遂げた。時に九時五十三分。

柳沢分隊を先頭とする我が軍の猛攻にたまりかねた敵は、十時ちかく漸次退却をはじめ、たちまちの中に背後の密林中に散乱壊走してしまった。

この戦闘において我は柳沢軍曹の戦死をはじめとし、重傷一、軽傷三を出した。

この日十七時討伐隊は徐鏵炉に到着、江坂部隊本部より「別名あるまで現在地にありて金抗山南北地帯ならびに現駐地付近の粛正に任ずべし」との命令を受領した。

負傷者の手当を済ませた頃は日もとっぷりと暮れはてた。折からの十六夜の月は真昼のようにあたりを照らしていた。

討伐隊員は、勇敢に散った故柳沢軍曹の亡骸に最後の決別を告げた。月明の下、分隊長に、戦友に、心からなる冥福を祈った一同は、故軍曹の遺骸をねんごろに馬車に安置し、森本軍医少尉と護衛のための二分隊が戦傷者に付き添って、共々延寿に向け出発した。

あけて二十日より、部隊は命令に基づき同地付近の警備及び粛正を続け、二十三日夾信子に移動した。

二十六日に至り方正の田村部隊本部より、反乱第二十九団は同日十六時飯島部隊の第一線に帰順せり、との電話連絡があった。討伐隊の任務はこれにより一応は終了したのである。が反乱軍に合流して行動した謝文東匪は、依然套環山嶺上に蟠踞を続けているので、部隊はこの敵をもとめて討伐を続行することになった。

二十七日は沛然たる降雨にあけた。

この日討伐隊は航空部隊の協同を得て謝文東匪を攻撃殲滅する予定だったが、八時頃、突如出発中止現在地待機の命令を受けた。ついで都合により駐屯地帰還を命ぜられ、主力は徐鏵炉を経て三十日十五時、延寿に帰着、中和鎮にあった東条小隊は、引き続き十一月十四日まで同地付近の粛正警備に任じた後、全員元気旺盛に帰還したのであった。

残留間における第三大隊の主なる討伐粛正行は次の如くである。

1、山河屯東南地区粛正(五常部隊)九月十七日→二十日

2、両方山、娘々廟付近討伐(伊藤隊)九月十八日→十九日

3、三道溝子、長春嶺付近討伐(田沢隊、越村小隊)九月十九日→二十日

4、五骨流、七個頂子、小石頭河子付近討伐(越村小隊)十月五日→七日

5、三個頂子、豊徳桟付近討伐(越村小隊)十月十一日

6、延寿、長発屯、中和屯付近討伐(若山隊)十月七日→十一月十四日

7、八道岡、長寿山、七個頂子、竜王山、石頭沙子付近討伐(越村小隊)十月二十五日→三十日

8、大紅頂子、二紅頂子付近討伐(新田隊)十月二十五日→二十六日

9、三個頂子、高台子、新発屯、蕭家船口付近討伐(越村小隊)十一月四日

10、扇面山付近討伐(田沢隊、井上小隊)十一月四日→六日

11、秋皮屯付近討伐(大沢隊)十一月五日→八日

12、延寿、太平川付近討伐(若山隊)十一月十五日→十六日

第三節 昭和十二年を送る

北の風

南京攻略部隊はすでに南京城の一角に感激の日章旗を掲げた。風は雲を呼び雲は雨をはらんで、どこまで戦局は拡大されて行くのか、にわかに予断を許されなくなって来た。

満州においても世界的大変動期の胎動に傍観者たり得ず、日満軍警の徹底的討伐や集団部落の結成強化等によってその勢力は著しく衰退して来たとはいえ、呼応する如く我々の周囲には多くの匪賊が潜行蟄居していつ満州撹乱の挙に出るか窺知し得ぬ情勢にあった。

加うるに、これを使嗾するソ連の世界革命の野望色濃く、北辺の暗雲いよいよ低迷、無気味な沈黙が一抹の殺気を帯び来ってまさに一触即発の危機に直面していた。現状一日の愉安もゆるさず、再び、来たるべき嵐に備えて猛烈な訓練、弾雨の下を生き貫いて来た不撓不屈の鮫城健児の訓練がなされねばならなかった。

不滅の大文字

昭和十二年は皇国にとって、支那事変の緒戦における赫々たる連勝と、その勝利を第一段階とする大東亜否世界新秩序建設への輝かしい首途であった。一方蒋の抗戦力より見るならば、この年こそ蒋軍にとって積極的挑戦期であり、まさしく彼等は豪語する如く抗日意識に燃えさかり、その抗戦ぶりは上海戦線を観戦した第三国武官をして「支那軍の防御力は世界一なり」と歎ぜしめたほどよく戦った。

この記念すべき大日本の壮途に当たって、あわれむべき走狗蒋介石を駆使して遠親近攻の愚作を敢てせしめ、我が肇国の大使命を阻み、我が日東君子国の存在をさえ脅かさんとする新しき敵が事変の渦中に事実上跳梁を露呈して来た事は、我等にとって重大なる障害ではあったが、また実に大なる試練であり神佑だったとも言い得よう。

何となれば、かくの如くも澎湃として大和島根を洗い去らんとする大逆浪に立ち向かい、執拗にまとい来たる盤根錯節を断ち切って、大和民族本来の大使命に邁進すべく決然奮起した日本精神の昂揚と、乏しきに耐え艱難にうち勝ってよく高度国防国家を短時日に完成した日本の底力とは、我々自身の目を以てしてもまさに瞠目に値するものであったのである。

昨日まではこの眼前の敵に媚びすら売って、てんとして恥じなかった日本人が、世界平和の仮面をかぶった敵の面皮をはぎ、真に日本人としての本来の姿に立ちかえり、新しき世界の展開の上に自己を見出し、その自覚の上に我等の経綸を据える事が出来た事は正気時に光りを放ちたる神佑といわずして何であろうか。

古来我が民族は艱難に遭遇するたびに百錬ますます団結を固くして国歩を容易ならしめて来た。いわんや現代の如き大理想大希望を前にしたる難局に際会するにおいては、この美事な開花は言をまつまでもないのである。

新しき敵へ!

新しき建設へ!

かくして砲煙は南京より西になびいて徐州大会戦となり、更に武漢三鎮大攻略となってグングンとのびて行った。

多事なりし昭和十二年。

偉勲燦たる

軍旗の 下、大陸戦史の第一頁に我等の純血を以て不滅の大文字を記した昭和十二年は、慌ただしくも朔風の中に暮れて行った。

第九章 昭和十三年 (五常─掖河─穆稜)

第一節 新生支那の誕生

新段階

暴支膺懲、大東亜新秩序建設の聖戦は、北支においては我等の奮戦した太原攻略戦を以てひとまず大詰めとなり、中支においては国都南京の陥落を以て一つの線が引かれた。

北支と中支におけるこの二つの戦略的段階の形成は、自ら昭和十三年における新戦局の方向と性格とを規定した。昭和十三年はこの二つの大きな戦略的拠点に立って、来たるべき広袤無涯の大作戦が皇軍によって遂行さるべき新段階に入ったと見られるのである。

北京に北支方面最高指揮官寺内大将が、上海に中支方面最高指揮官畑大将がドッカと坐った事も、軍の新しき決意の表示であり、これとほとんど期を同じうして成立した蒙古連盟自治政府(張家口─昭一二・一〇・二八)中華民国臨時政府(北京─昭一二・一二・一四)及び中華民国維新政府(南京─昭一三・三・二八)の誕生は、支那事変の真意義が実に東亜の復興であり、従ってその前途がますます多難なるべき事を如実に想わしめるものだった。

一方日本の国内体制は国家総動員法の制定(昭一三・三・二四)と共に、祖国が直面せる未曾有の難局を突破せんとする熱意に燃え立っていたのである。

蒋介石

現地と国内とに見るこの牢固たる日本の臨戦体制は、蒋介石にとっては最早回復すべからざる精神的打撃であった。

即ち抗日軍事政策の前線舞台を奪われ、日本国民の鉄の如き団結の壁にぶつかり、しかも自ら点じたる業火の中から、かつては、自らの盟友たりし者どもによって、すでに新たなる反蒋親日政体が次々に生み出された事実に遭逢した彼が、もし稗史のいわゆる英雄なりせば、滔々として帰すべき所に帰しつつある世代の明日を達観して、速やかに日本の膝下に投ずべき絶好の機会をつかんだはずである。

惜しむべし、武力日本を過少評価し、経済日本を誤算し、しかも精神日本を無視し、おこがましくも他力抗戦を夢見て来た蒋介石は確かに驍将ではあったが、正しき歴史の創造者では遂に有り得なかった。

憐れむべし蒋は祭壇上の英雄となりおおせて、不知不識のうちに四百余州を売り、かつては犬猿の間柄なりしコミンテルンの魔手に社稜をゆだね、四億の無辜の東洋の血と宋美齢の白き腕とを替えて恥としなかった。

廃都南京の暁暗にまぎれて遁走せんとする満身創痍のこの驍将は、彼の坐乗するハリケーン機の爆音を、売られていく四億支那民衆の呪咀の叫喚とも聞いたであろう。

彼が一意他力によるの決意を余儀なくされた亡国哀史の一頁はここに始まったのである。

彼が奥地遁竄の途上において目論見た抗日劇の筋書きは、自らを主人公とし舞台の中央に敵役日本と渡り合い、左右の花道からソ連、英、米の三人の脇役を躍りこませようとするのであった。昭和十一年十二月二十六日の西安事件以後、作者蒋介石はすでにこれを書きおろしていた。この三人の助演者が作者のかかる誘いを利用しないはずはなく、むしろすでに幾度か出演を強要し、事実上この貧弱な主人公を食って来たのである。

しかしこの自作自演者は、三人の脇役者が、いつの間にか演出者の位置に坐り、やがて監督の椅子に腰をおろして、遂には老衰せるこの作者自身の悲劇を書きおろしている事に気づかなかった。

蒋はかくして次第に憐れむべき一介のドンキホーテとして、赤き馬にユニオンジャックの鞍を置いて、得々として傾国街道を去りゆく佗びしい姿に化されて行かねばならなかった。国亡びて政府あり。しかもその政府たるやすでに赤色ソ連の一領事館にして、同時にまた老舗英国の一出張店たるにすぎない。

新しき敵

蒋のうらぶれ果てた凋落の姿を四川の山奥に見る時、昭和十三年一月十六日、我が政府は遂に「国民政府を相手とせず」の重大声明を世界に向かって宣言した。

国民政府を相手とせずして果たしていずれの国家を相手とするか。

新しき敵?

新しき敵!

気息奄々たる昨日の敵はすでに今日の敵ではない。

果然蒋の重慶政権への転落は東亜の情勢にふたつの新局面を展開した。そのひとつは昭和十三年十二月十八日、汪精衛が血盟の友曽仲鳴とともに重慶を脱出し、大上海放送局より新支那誕生の大放送をおこなった歴史的事件である。これにより支那事変は今や本格的な建設の巨歩を踏み出した。いまひとつは、これまで蒋に対して人道主義の仮面をかぶってあらゆる援助を惜しまなかった英米を頭目とする諸国が、ことここに至るや微温的態度を一擲して援蒋抗日の旗幟を鮮明にしたことであった。

抗日支那劇をあやつる英国は昭和十年すでにイーデン、スターリン密約によって、決河の勢を以て南下し来ったソ連の脅威を東に躱し、彼の君臨する東洋の宝庫印度を確保した。更に北支が満州国の例に倣わん事を恐れ、この年まずリースロスを派して全支那幣制の改革を断行せしめ、表面は支那経済の支柱となる如く見せかけて実はその革命を企図し、蒋をして地方軍閥を経済的に収撹せしめ、よって以て全面抗日の気勢を醸成せんとする一石二鳥の卑劣老獪な方法を講じた。同時に香港より、広東より、ビルマより、はては印度より亡国支那の銃後の護りに協力して来たのである。とりもなおさず、これは英国がとった対日攻撃の恫喝手段であった。

米国は日米通商航海条約廃棄による経済攻勢を以てこれにあたった。

大陸の隣国ソ連は、赤色ルートを通じての物質的、思想的援蒋手段を更に飛躍させ、直接武力による示威を以て我を屈服せしめんとした。事変を通じソ連の動向に常に至厳なる監視を続けて来た我が関東軍として、かかるソ連の動きはもちろん看過し得ざるところであった。

第二節 ソ連の動向

赤化東侵

露西亜の東亜経営は単にベートル、カザリン、アレキサンドル、ニコライ諸帝の個人的野望ではなかった。東亜へ、東亜へと伸びんとする彼の東漸は、海に門戸を持たぬスラヴ民族の数百年に亘る民族的希望であった。国家の形態が共産制に変わっても、彼の民族的熱望は何のかわる事もないばかりか、むしろ拍車さえかけてトルキスタンを侵略し外蒙古を併呑し、ホロンバイルを懐柔し、中国共産党による支那の赤化と東亜侵略の魔手をのばして来た。

スラヴ民族の野望は日露戦役により一頓挫を来したが、その後大正の初期にかけ、彼はまたまた極東軍備を拡充しはじめ、第二の日露役は世界の常識とされたほどに緊迫していた。折も折、果然勃発した世界大戦は、皮肉にも共に連合国側に組みする運命に導いたのであったが、大正六年の革命によりここに新たなる事態が出来した。

帝国は大正六年から同十四年までの八年間、ソ連と断交状態にあった。この間我はシベリアに出兵して北辺の粛正にあたったが、シベリア出兵は大正十四年のサガレン駐兵を最後として何等得るところなく終わった。その間彼は極東において何をなしたか?ソビエト連邦と変貌した彼は孜々として伝統たる東亜侵略の牙を研ぎ、やがて新しく生まれたこの癌こそ「極東赤軍」であり、支那赤化に踊るコミンテルンである二つの怪物の姿であった。

ここにこの二者を究明して参考に資することとする。

赤軍の動向

世界大戦前双頭の鷲の下に、世界最大の陸軍国を誇示した露西亜は七百万を有していた。これが革命によって一朝にして崩壊するや、ソビエト政権は大正六年十二月赤軍編成全露委員会を組織し、義勇兵制度による軍隊三十万を編成し、ついで強制募兵を決議して着々と軍備充実をおこない、大正九年のソ波戦争には実に五百三十万という超数字的拡張をやってのけた。その後数字に亘る兵質の整理をおこない、その数においては幾分減少したもののなお百三十余万を数え、帝政時代を彷彿する大軍備を持つに至ったのである。

極東赤軍は正確に言えば、極東正面軍であるが、第一特別赤旗軍、第二特別赤旗軍、ザバイカル軍管区軍、駐蒙赤軍を統轄するものである。

満州事変の直前、当時シベリア軍管区司令官に属した極東赤軍の総兵力は約十万にすぎなかった。

しかるにたまたま勃発した満州事変を契機として、時の陸海軍人民委員長ヴォロシロフは、これまでまだ辺境軍のおもむきのあった極東赤軍の一大拡充強化を企図し、五ヶ年計画による国内産業の飛躍的発展と相俟って兵力三十万、新装備を誇る近代極東軍を作りあげた。

かくて支那事変直前、鋼鉄を以て完全に装甲された兵力実に五十万を算するにいたったのである。事変直前に行われたかのトハチェフスキー元帥以下の極東軍粛正事件の経過を見ても、ソ連がいかに極東方面の軍備を重視し、極東赤軍自体がソ連を左右する政治的一大軍事勢力と化して来たかを知ることが出来る。

露呈せる野望

支那事変はソ連にとってまさに天与の機会であった。ソ連の虫のいい東亜経略の筋書きは、支那をそそのかして徹底抗戦をおこなわしめ、中国を焦土と化することによって日本が蒙る打撃の間断を縫って、一挙に満州国を併呑しようとするものであった。昭和十三年七月、張鼓峰における日ソ紛争事件は、この意図の下に行われた帝国の実力打診とも見ることが出来よう。

ソ連は事変前から満州国の周辺に馬蹄形の包囲陣を布くと共に、外蒙より、新疆より、陜西より、いわゆる西北コミンテルン路を開発し、当時すでに河北一帯に瀰漫せる容共の思想に便乗して河北、山東を赤色化し、支那民衆の抗日気勢を助長して来た。日本の国力消耗を待ってなさんとする前者のあらわれである事はもちろんである。

たまたま昭和十二年四月乾岔子島事件を故意に惹起して、日本があえて隠忍しただちに起ちあがらざるを見るや、上海戦たけなわなる時突如ソ支不可侵条約を締結して我を牽制する一方、重慶の国際抗日空軍の指導、各戦線への軍事顧問派遣等の武力援助の挙に出で、かつ極東赤軍百万充実を目標に続々と増強し来り、一面威嚇、一面国共合作を画しつつ、事実上支那事変に大きく登場して来たのである。

西安事件後、蒋の思惑から急速には実現を見なかった幾度目かの国共合作は、かくして次第に具体性を帯びるに至り、日本と中共との武力的交渉も日を逐うて激化して来た。

ことに昭和十三年十一月六日、日独伊三国防共協定成立と共にソ連極東軍の動きは著しく活発となり、日ソ関係は次第に危機を増大しつつあったのである。

ソ満に国境を接する北支を中共の母胎と見る時、北支における皇軍のいかなる小討伐といえども赤魔撃滅の重大意義を有するものであった。

真紅にぬられたスラヴ民族の野望は、今や虎視眈々と帝国北辺の生命線を狙っていた。

第三節 使命不動

大命のままに

山西の山野に転戦幾度か頑敵を粉砕して鮫城武門の誉れをあげた我等は、輝く

軍旗 の下に意義ある昭和十三年を迎えた。扉は濶然と開き、一億熱火の血流をこの扉よりそそがねばならぬ時こそ来たった。

もとより我等の使命は北辺鎮護にある。

北辺の新しき敵は続々と国境に向かって兵力を集結しつつある。

頻発する越境事件、対支作戦の間隙に乗じたる屢字の牽制的妨害、外交部面における糊塗的遷延策の固執等、直接に間接に彼はその敵性をむき出して、隙だにあらば我等をその爪牙にかけんとしているのだ。

何が故に我等は、かくまでに彼等の迫害を受けねばならぬのか。

日露戦役以来幾万の生霊の殉血によって求め得た東亜の自主的平和を、何が故に彼等は侵略し尽くさねばならぬのか。隠忍自重にも自ら限度がある。弾丸に対しては弾丸を以て酬いる以外に何の道があろうか。我等がさきに遠く山西に戦いし所以のものも、見方によれば西北コミンテルンの地盤を覆し、鉄仮面を被れる近代的三国干渉の一環を断ち切るためのものであったとも言えよう。

北守南進か、南守北進か、あるいはまた南北並進か、そのいずれにてもよし、我等はただ

大命のままに東亜興隆の基礎を築き万邦共栄民族同和の大理想を顕現し、以て深遠なる

皇謨の翼賛に遺憾なきを期すべく、

軍旗 を捧じて邁進するの他ないのである。

|

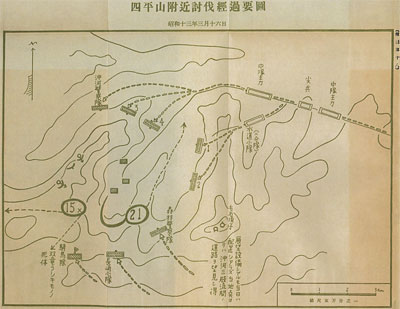

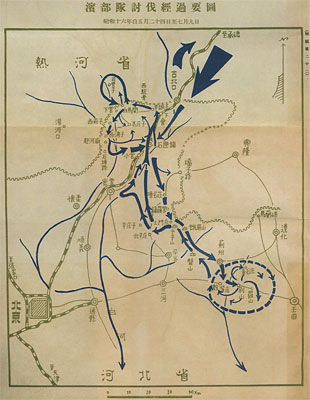

付図第十八 |

| |

|

|

四平山付近討伐経過要図 昭和十三年三月十六日 |

四平山付近討伐 (付図第十八参照)

春も深まって凍りついていた大地が解け始めた。

山河屯にあった長沢部隊も春と共に再び猛訓練を続けていたが、三月十五日に至って突如電報により四平山付近の匪賊討伐命令に接した。

北支以来久しく髀肉の嘆をかこっていた部隊に歓声がどよめきわたった。だが残念なことに全部がそれに参加する事が出来なかった。幸運な林隊が遂にその選にあたった。俄然林隊は部隊羨望の的となった。

このあたりの匪勢は、軍警協同の粛正工作によって昨夏以来とみに衰えて、ほとんどその跡を絶ったかに思われた。中にも沙河子西方高地帯に根拠を有し、昨年八月五日、風の如く山河屯を襲撃し、散々あばれ回った双竜匪の消息は、その後ようとして分からなかったが、三月七日、沖河鎮西門外の農民が四平山付近で匪賊のために拉致され、十三日になって生命からがら逃げ帰ったという情報が入った。その農民につき調査の結果、該匪は総勢約八十名、軽機を有し張家湾西方四キロの谷地に山寨を築き、その首魁は確かに双竜に違いないというのだった。

敵は神出鬼没まるで山猿のような山窩である。これを完全に捕捉すべく相当な困難が伴う事は疑いない。林中隊長は、ただちに森林警察隊と緊密な協同を遂げ、一挙にこれを片付けんものと企図した。

十六日早朝、林隊は背負い袋一つという軽装で出発、沖河鎮警察隊及び自衛団と共に、その日八時四十分には張家湾北方二キロの地点に到着、ここで更に森林警察隊と密接な連絡をとげて周到な攻撃計画を立てた。

ここから約二キロを前進すると山寨に通ずる道路に出る。

林中隊長はここで、水頭少尉をして部下二個分隊を以て左方高地方面を警戒せしめつつ、高地中腹に沿うて山寨道を前進させ、長崎少尉の率いる第二小隊は森林警察隊をして毛石頂子山頂を占領せしめた上、更に高地西方に前進した。

この時警察隊の騎兵隊はすでに遠く山寨西方にまで進出していた。

中隊主力は山寨北方三百メートルの地点において偵察中、俄然敵の監視兵から射撃をうけた。

中隊長は水頭小隊第三分隊に敵監視兵を攻撃させ、第二分隊をして山寨に擲弾筒の集中射撃をさせた。沖河警察隊は命を受けて更にその西方に進出した。奇襲に驚いた敵は西南方に逃走しつつ、小癪にも軽機を以て我が前進を妨害するが、水頭小隊屈せず、正面の第二分隊を稜線上に頑張らせ、この間に第一分隊をして西方高地の敵を圧迫せしめて遂にこれを撃退した。

一方南方より敵の退路遮断のために山道を先行した長崎小隊(第二小隊)は急進また急進、倒木を横たえて阻絶した難路をものともせず完全に山寨の背後に回り、森林警察隊と協同して敗敵今や遅しと待ち構えていたとはつゆ知らず、敵は絶好の逃げ路とばかり雪どけの小径をまろびつ起きつ逃げて来る。今ぞと放った必中弾は効果てきめん、敵の一部はあわてて踵をかえすや今度は水頭小隊前の谷地を北に向かって遁走しようとした。得たりとばかり水頭小隊第二分隊は稜線上からこれを猛烈に狙撃し、更に逃げ惑う残敵を北方に急追して一網打尽にしてしまった。

この間水頭小隊の一、三分隊は南方よりする長崎小隊と、敗匪を挟撃してほとんどこれを倒した。

時に十二時三十分、敵の遺棄死体三十六、軽機、小銃、拳銃、弾薬、支那馬等々多数を鹵獲し、従来その討伐に成功しなかった双竜匪に対し、再起不能の大打撃を与えたのである。

これによって該地官憲及び付近住民に与えた部隊の威武は素晴らしいものだった。

山寨の西南方高地の中腹に首魁双竜の死体が発見された。

この討伐に当たって、森林警察隊、沖河警察隊が情報の収集に、あるいは討伐計画に、常に積極的に活動して部隊の行動を容易ならしめた功績は極めて大きかった。

|

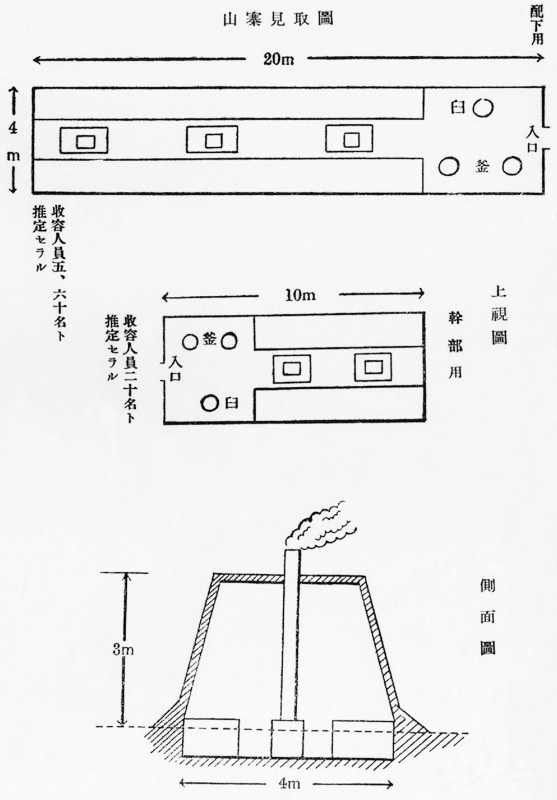

|

|

(参考のために山寨の見取り図を掲げて置く) |

第四節 移駐

掖河へ

五月、爽快な風が吹く。

駐屯地を中心として付近一帯の討伐に、あるいは火の出るような猛訓練にいそしんでいた部隊は、この月の末に至って突如掖河移駐の命令に接した。

哈爾浜部隊はもちろん、五常、山河屯、小山子、向陽山等に分屯していた各隊は、ただちに移駐準備を終え各駅から次々に掖河に向かった。

住みなれたというか、走り慣れたというか、懐かしい山々に別れる事はわずかながら寂しかったが、それよりも国境に近く進出するという喜びが一同の心を晴れ晴れさせた。

各隊とも掖河駅で下車、二キロの行軍の後に目指す掖河の兵営に集結を終わったのは六月十日である。部隊全員が一人残らず顔を合わせたのはこれが初めてであった。

掖河は牡丹江の東岸に臨み、西岸に事変以後当時十万の人口を擁し隆々たる発展を遂げつつあった牡丹江市を俯瞰する断崖上の町で、どこか高燥な別荘地の観があった。一通りは都市の体裁をととのえているので、今まで山間に潜り込んでいた部隊は久方振りに浩然の気を養う事が出来た。

夜ともなって三、四キロの対岸に、蛍火のような牡丹江の町の灯が明滅したりすると、何がなしに嬉しくてならなかった。だが何分にも高地であるために水利が悪かった。洗濯には牡丹江まで出かけねばならず、とんだところで野戦気分を満喫しては苦笑いするのだった。

慌ただしい中にもここで第二期検閲を無事終了した。部隊は再び移駐しなければならなかったため、梱包なども訓練にこと欠かぬ最小限度の解梱で間に合わせたものの、その演習は猛烈を極めた。何しろ今までの山間分屯生活にあっては、中隊教練はおろか小隊教練さえも不可能な状態であったから、ここでの短い一ヶ月の駐留によって、我々の訓練がどのくらい補強され充実されたか知れなかった。

ほとんど毎日、中隊教練が実施された。

穆稜

七月十一日、部隊は再び穆稜移駐の命に接した。

○兵○団の掖河移駐と共に我々はこことも別れなければならなかったのである。わずか一ヶ月の短い生活だったが、この絵のような町に別れるという事はたまらなく惜しい気がした。

移駐──。これで二度目だ。慣れた土地と別れる事は、人と別れるよりも辛いことが多い。そしてこの時ほど征旅という言葉がしみじみと味われる時はない。

汽車で四時間、穆稜への梯団輸送が四日間続いた。

浜綏鉄道と東寧街道に並行して北流する穆稜河の東岸、標高四百メートルの山腹を切り崩して作られた段々兵舎に、第二・第三大隊が、露人家屋を改造した粗末な兵舎に本部・第一大隊が落ちついたが、○兵砲大隊の入った改造兵舎は特に穢るしいものであった。しかしともかくも部隊全部が落ちついたのは七月十四日であった。

鈴蘭の花はもうしぼんでいたが、あやめ、百合、野菊などはまだそこここに咲いていて我々の心を慰めた。

一体にこの辺は五月から七月にかけて四季の花が一時に咲き初め、練兵場たる背後の山々などは、まるでお花畑のようだった。ことに野バラは兵営の中まで蔓を張って来て高い香りを放っている。

われわれはこの兵舎で初めて二段構造の内務班に起居する事になった。

満二ヶ年の穆稜駐屯生活はここに第一歩を踏み出した。

穆稜河の対岸も、こちらと同じような山続きで険しい河谷がきりたっていた。こちらから見下ろす谷間のなかに、こっぽりと林に包まれた穆稜の町は、こうして見ているとどこか内地の温泉町を彷彿させるものがあった。

練兵場は兵舎の背後に蜒々果てしなく起伏する禿げ山である。営庭が狭いので、各中隊はめいめい適当な所に山を切り崩しては細長い道路のような剣術道場を作り、伝統そのものの猛烈な練習が早速開始された。しかし、何分にもようやく二個大隊くらいを収容するのが関の山の所へ○○部隊と共同世帯を構えたわけだから、その狭さは言わん方なく、炊事はもちろんすべての設備も不完全だったが、追々慣れて来ては半煮え飯も苦にならなくなり、やがて連日の茸汁にも舌鼓を打てるようになって来た。

同居の○○部隊も同郷というわけで、寄り合い世帯であるだけに部隊対抗演習などもその機会が多く、しかもひとたび出かければ重畳たる山から山へ、湿地から湿地へ、密林から密林へと実戦もどきの山嶽戦が展開されるのが常であった。だが北支の山嶽を鉄靴に蹂躙して来た我々にとってはすべて物の数ではなかった。

射撃も剣術もすべて対抗的になるため、その練習も文字通り火の出るような激しさだった。

ただこの年はどういうものか非常に雨が多く、河沿いの民家などは洪水のために流失するというほどで、こんな状態が夏から冬まで続いた。泥濘は山頂までつづき、百万の敵にはびくともしない我々も、この頑敵に悩まされた事は一通りでなかった。

ことに兵舎が段々であるため、一朝猛雨来るや後ろの水源池の方から山を洗って押し寄せる濁流が、兵舎全体をほとんど湖に化してしまうのには少なからず辟易させられた。が、ともかく穆稜における徹底した訓練の成果は、他の地理的条件の良いいずれの駐屯地のそれに比して幾層倍したものであった事は信じて疑わない。

移駐後の匪賊討伐は特に大きなものはなく、ただ○○○○隊に応援する小規模なものか、あるいは警察隊に協同する部分的なものが時々おこなわれたに過ぎなかった。ただひたすらに演習、演習の日が来たるべきものに備えて繰り返されたのであった。

我々は穆稜移駐前後から綏芬河、東寧方面の東部国境にただならぬ空気が漂い初め、彼の張鼓峰事件(七、十二)も移駐の途中で耳にした。

駐屯他部隊の動きもにわかに活発となり、現に第○○団あたりはすでに我々の前面に出て幕舎生活に入ったという。

八月十日になって、日ソ停戦協定が成立したと聞いても、それは必ず暫定的なものであろうし、これによってただちに永久に禍根が断たれたものとはどうしても考えられなかったのである。

必ずやる!

どうしても来たる!

我々の決意は判子を押したように皆同じだった。

この最も緊迫した空気の中に、北支の山野に雷名を馳せ、我等の戴く

軍旗 の御稜威をいやが上にも輝かせた猪鹿倉部隊長に惜別し、新たに柏徳大佐を我等の部隊長として迎えた。

昭和十三年が前述の如く日本にとって聖戦完遂の途上における画期的な時代であった如く、我々にとってもまた眼前に横たわる重大使命達成のための飛躍充実の時であった。

果たせるかな、穆稜移駐後半年を出でずしてホロンバイルの大草原にわが

大御旗の風を打ちなびかせる時が訪れたのである。

(*藤本・注 第十章は「ノモンハンの戦い」に収録)

第十一章 哈爾浜駐屯

第一節 哈爾浜移駐

さらば穆稜

ふた月あまり、国境での泥まみれの生活を終え、懐かしい穆稜の兵舎に帰って来た。とりとめもない国境の景色にならされて来た我々の目には、緑の穆稜のなんと美しかった事か。黴くさい兵舎ではあったけれども、内務班の何とあたたかく感じられた事であろう。互いに見合わす戦友たちは、長い間風呂にも入らず顔も洗わず着のみ着のままの姿だったから、あたら紅顔の美少年もなごりの戦場ひげにとんと爺々むさくなりはてていた。さあ、まず第一番に国境の垢落としだ。被服もさっぱりと洗って、やがてやっとの事で若々しい越後の素地があらわれて来た。我々は身も心もそれこそ清々となり、覚悟も新しく駐屯地勤務に就いた。

十一月九日から○団対抗の冬季演習が実施された。重たい防寒外套にくるまった動きのとれない身体ながら、固い氷をかきかき凍風を衝いて、十日間の猛烈な訓練がおこなわれた。

目前に敵を控えては冬籠もりというわけにも行かず、銃に氷の花を咲かせつつ、厳寒の訓練に昭和十五年を迎えた。

半年にわたる長い冬を送り、やがて第四十二回の

軍旗 拝受記念日を迎えると、間もなく三月三十日、支那大陸には汪精衛氏を中心とする新生国民政府が、維新、臨時両政府を統合して南京に誕生した。また欧州においては四月九日ドイツ軍がデンマーク、ノルウェーに進入し、更に五月十日にはオランダ、ベルギーに進撃し、続いてマジノ線を突破してダンケルクの殲滅戦を敢行した。破竹のドイツ軍が更に南下を続けてパリを指呼の間に望んだ時、六月十日イタリアは果然ドイツに加担してイギリス及びフランスに宣戦した。そして同十四日にドイツ軍は遂にパリへ入城し、電撃戦は欧州の地図を変えてめまぐるしい進展を見せて行った。

めまぐるしい世界の変転を見つめつつ黙々として訓練にいそしんで来た我が部隊は、やがてこの年の八月、突然大命によって第○○団の隷下を離れる事になった。ここに八月七日、厳粛な離団式が挙行された。

この日部隊は、

軍旗 を捧じ朝露しとどおく練武台に整列した。想えば大正十四年、第○○団隷下に編成を命ぜられてこのかた、我々は常に第○○団健児の名の下に戦って来た。この懐かしい名とも今日を限りに別れねばならぬと思うと、柏部隊長以下○○名のつわものの胸もさすがに強くしめつけられるものがあった。

式は吉本部隊長の訓示に始まり、福栄部隊長これに答えた。やがて柏部隊長の軍刀一閃すれば部隊精鋭は憂々の軍靴の音も勇ましく、

軍旗 に対して堂々の分列をおこなった。

厳粛な式を終わったその日の午後、吉本部隊長を中心として全員営庭に集合し、新たなる出発をなさんとする部隊のため盛大な祝宴が開かれた。宴たけなわなる頃、吉本部隊長は自ら立って○兵第○○○団ならびに我が部隊の万歳を三唱され、柏部隊長以下一同は第○○団の万歳を山野も動けとばかり絶叫した。部隊はこえて八月十三日零時を以て、第○○○○団の編成に入らしめられたのである。

この頃からまたまた移駐との話があった。やがて新移駐地は哈爾浜と内命があった。丸二年間懐かしい故郷であった穆稜、その間には忘れる事の出来ないノモンハン出動もあった。住み慣れた兵舎、一木一草までがたえがたい絆の数々を持ってはいるが、新しい駐屯地は北満の首都大哈爾浜である。穆稜を国境警備の檜舞台とすれば、哈爾浜駐屯地は満州国の心臓部を護る重任である。自ずからなる緊張のうちに、われわれは移駐準備に忙殺された。

かくて九月五日先発隊が出発、同十七日移駐開始、全部隊の哈爾浜移駐を完了したのは、昭和十五年九月二十日であった。

九月二十三日、皇軍は日仏両国政府の了解の下に仏印へ平和進駐した。二十七日懸案たりし日独伊三国同盟がベルリンに於いて調印され、畏くも

詔書を渙発あらせられ給うた。やがて十月八日暴慢なる老英帝国は日本を牽制すべくビルマルートを再開、皇軍の仏印進駐をめぐって果然英米の敵性がはっきり露呈されて来た。

|

|

哈爾浜

杜の都、ハルピン。それはわれわれにとって実に因縁浅からぬ街である。

過ぎし満州事変に於いて、獅子奮迅の猛闘を敢行したわが部隊が、昭和七年二月五日

軍旗 と共に入城し、邦人五千有余の生命を救って狂喜されたゆかりの街であり、且は山西より帰還後第一大隊が約六ヶ月駐屯した街でもある。

それは帝政ロシアの極東侵略拠点として、西暦一八九六年(明治二十九年)以来、北満の政治、経済、交通、文化の中心地としてその繁栄を誇り、やがてその地位はソビエト連邦によって継承されたが、背後には常に毒牙が秘められていた。しかし皇軍の入城以来、特に東支鉄道の譲渡以来、哈爾浜は逐次その面目を一新し、満州国の手に戻ったことによって、大東亜に於ける日本の使命遂行の基地として長足の進展を遂げるにいたった。

異国情緒たっぷりな寺院に見られるツァーリの栄華の夢の名残り、ソフィア教会堂のエメラルドのドームから響いて来る鐘の音、露人のいわゆる母なる松花江(スンガリー)のゆたかな流水に浮かぶヨット、キタイスカヤのうらぶれはてた繁華は、あらゆる意味に於ける国際都市哈爾浜を語る面影である。

京浜線はここを終点とし、更にこの街は四つの鉄道を北へ東へ伸ばしている。松花江の水運は上下流の奥地を結び、約半年は大きな水車のついた船が走る。穀倉地帯の中心に位する哈爾浜は北満に於ける最大の物資集散地であり、また欧亜連絡の重要な拠点でもある。

この街が北満の首都として新たなる発足をなしてから数年を出でずして、建国当初四十万にすぎなかった人口が、昭和十五年(康徳七年)には七十三万を数えるに至っている。

建国以来ここに八年、満州国の隆々たる発展は、それを喜ぶと喜ばざるとにかかわらず、全世界驚異の的であり、五族協和の王道楽土としてそれは着々とその目的を具現しつつあった。しかし、東亜の盟主日本とこの新興満州国とをめぐる国際情勢はいよいよ緊迫の度を加えつつあった。

特に大哈爾浜は、一歩その裏に踏み込む時、諜報、謀略等々あらゆる敵性を露呈する意味においての国際都市の仮面をしっかりとかぶっていた。それは武器なき戦いとして、すべてが陰に於いておこなわれ、暗闇に於いておこなわれた。経済権は英米国籍のユダヤ人、もしくは一部満人有力者の手に握られ、満人大衆は己が利得のためには何物をも顧みない。一部には馬占山の復帰が信じられ、蒋介石の勝利が祈られていると聞く。リットンは「モデルン」の一室で報告書を書き上げたが、スパイの暗躍はあらゆる場合を利用して、こうした敵性群の店舗の中に、あたかも治外法権区域かの如く堂々と取り引きされていた。白系露人と称する者はおよそ七万、哈爾浜の各層を通じて、ある者は帝政ロシアを夢み、ある者は「ソ連」をその祖国と観じ、一部は無気力な享楽を追い、一部は日本を彼等にとって代わった権力者と嫉視し、共に徹底した個人主義によって、無力な自分等を救うはただ金あるのみと私腹を肥やすに汲々としていた。コミンテルンはこうした彼等を、スラヴの血に於いて見逃すわけにはいかなかった。「ソ連」はあらゆる手段、方法を以て彼等にはたらきかけ、皇軍の実力窺知に、謀略行為に、彼等を次々と己が野望に引き入れんとなしつつあり、すでにその大部分が「ソ連」の犬となりつつある状態であった。

大部分の日本人は消費面に於いてのみ、満露人のよき後援者となり、表面的な彼等の従順に満足しては、俺は日本人であると単なるカラ威張りをなすのみで彼等の恐るべき実力を作り上げ、己を省みる事を忘れて享楽にふけっていた。満州に流された尊い血潮と満州に費やされた莫大な国帑とを土台にして、天孫民族としての大理想を顕現すべく渡満したはずの日本商人達は、いつの間にか安易な道に、濡れ手に粟式の享楽商売に走り、他の者も暴利をむさぼれるだけむさぼれる商売をはじめて、日本人の消費面とあいまっていわゆる成功を見ていた。彼等の対象とするものは、満人でもなく露人でもなく、実に同胞そのものである。これに引きかえ満露人は、日本人を対象として搾れるだけ搾りとろうと手ぐすねひいて待ち構えている。消費面に立つ日本人は、不幸にしてどの面に立っても搾取される運命に立たされ、当時未曾有といわれた哈爾浜の物価騰貴に喘いでいた。

一方ここに立ち寄る日本人は哈爾浜の重要性特異性を認識するどころか、単なる異国情緒にみちあふれた観光都市とし、猟奇のころがっている享楽都市としか見なかった。「トロイカ」にうつつを抜かしても志士の碑を知らず、太陽島で遊んでも清水少佐の殉職碑を知らなかった。ここの日本人は、一部人士を除いては実に非日本的ともいうべき姿ではびこっていたのである。こうした情勢下の哈爾浜への移駐であるから、任務も勢い重大なものである事は疑いなかった。

我々は、かつて第一大隊が住まった事のある兵舎に入った。

広く開けた練兵場に立った時、われわれは今更の如く穆稜の山岳地帯を思った。歩六峠や勾玉山までの大起伏に鍛えられて来たわれわれの目には、何の変哲もない平坦地がまるで箱庭のように思えてならなかった。

ただ、見はるかす練兵場南方に、どこまでも続いて行く楡の並木に、スラヴ民族の雄大な設計として学ぶべき幾多のもののある事をはげしく感ぜずにはいられなかった。太い神経によって縦横に画られた道路網や並木を見かつ踏む時に、われわれは底知れぬロシアの侵略力に舌を巻き、かつての日露戦役に思いを致しては、あの貧弱な軍備でこの強敵を断固として撃攘した神国日本の真の偉大さを、身内にひしひしと感ずるのだった。

われわれは身を以て範を哈爾浜に垂れ、腐り果てたガスタンク哈爾浜を清めん決意も激しく、有事の日に備えて猛訓練にいそしむのであった。

紀元二千六百年

兵種兵科の区分が撤廃され、軍の編成が根本的に改革されて、わが部隊は今この地に駐屯して新しい発足をはじめた。我々は晩秋の山野をかけめぐり、間もなく訪れた初雪にもめげず、黙々として訓練にいそしんだ。

十一月十日、畏くも

天皇陛下 臨幸の下に帝都に於いて紀元二千六百年記念式典が挙行されるこの佳き日に当たり、我が部隊に於いても

軍旗 を先頭に

皇居を遥拝し、声もさけよとばかりに

聖寿万歳を三唱した。生を大日本帝国に享け、この盛世のしかもこの佳き節会に遥会し得る光栄、肇国以来二千六百年にしてますます栄え行く祖国の姿をまのあたり見得たる感激こそ、なにものにもたとえられない国の子の歓喜そのものだった。

十二月二日、柏部隊長少将に任ぜられ、新たに小田正人大佐を迎える事となった。憶えば昭和十三年七月以来二年有余、我々は柏部隊長と共に楽しみ共に苦しんで来た。この人と共にノモンハンにも出動した。今この部隊長の栄進を喜びつつも、うたた寂寥の感なきを得ず、西広場に於ける柏少将の決別の辞に一同は何かしら熱いものが胸にこみあげて来るのだった。

やがて新部隊長の下に酷寒にもめげぬ猛訓練が再開された。

十二月二十四日、大本営海軍部から、事変以来の敵飛行機撃破千九百二十八機、我が損害百五十三機、処分せる敵機雷数五千六百十八、昭和十五年一年間の投弾量八千五百十九トンと公表され、また陸軍部からは同二十九日、事変以来十一月下旬までの敵遺棄死体百八十万八千三百五十(ただしこの数字は我の目撃せるもののみで然らざるものを計上する時は、敵の損害、死傷、逃亡、帰順等少なくとも三百五十万と判断せらる)、我が方の犠牲本年末まで十万千八百九十九名(張鼓峰、ノモンハン両事件を含む)、敵機撃破数、事変五百八十八機、ノモンハン事件千三百八十九機、我が自爆数、事変六十機、ノモンハン事件百三十七機と公表され、赫々たる戦果の下に紀元二千六百年は幕を閉じた。

第二節 昭和十六年

討伐初め

年あらたまって昭和十六年、紀元二千六百一年の春が立った。

支那事変はここに第四回目の新春を迎え、ヨーロッパに於いては、ドイツがイギリスに対する乾坤一擲の進撃を果たすべく、全世界の視聴を浴びて来たるべき春を待っていた。

部隊は覚悟も新しく、今年こそは何かあると固い決意に元旦を祝った。

四日夜、本年最初の非常呼集が伝達された。予期していたこととて、何の遅滞もなく演習が始まった。

「沈家王崗○軍反乱シ哈爾浜ニ向ヒ前進中」という状況だった。と思ったのは誤りで、部隊はそのまま反乱軍鎮圧に出動中の満軍及び警察隊に対する直接間接の援護と、併せて演習の目的を以てまず顧郷屯に向かって前進した。なんの事もなく五日の九時帰営したが、これに先だって一時二十分には○団司令部から一個大隊を出動せしめ得る態勢におき待機せしむるよう命令が来ていた。休日ながら何となくあわただしい中に、十六時三十分○団司令部より、○○一個大隊(所要の通信機関を含む)を、なるべく速やかに第○○○守備隊長の指揮下に入らしむべき旨命ぜられ、部隊は浜部隊を基幹として編成に着手した。

大隊本部、○○二中隊、機関銃○小隊、大隊砲○小隊(但シ馬匹、○○班ハ携行セス)、斎藤部隊ヨリ大隊砲要員トシテ分隊長以下○名、通信○隊ヨリ将校ノ指揮スル無線、有線各○○隊、○○隊ヨリ八木中尉ノ指揮スル自動車○○隊。

寒気肌をつんざく暗夜に出陣式を終えた浜少佐を長とする討伐隊は、やがて部隊本部前に於いて、浜少佐の発声で五箇条を奉唱した後、○○台の自動車に分乗、零時二十分○団最初の戦闘に部隊の輿望を一身に浴びて勇躍進発、まず松花江に向かった。許公路から埠頭に出、完全に凍結している松花江に乗り入れると、折からの朔風はひしひしと骨身につきささり、一同の心身はいやが上にもひきしまって来る。松花江をわたりきるともう道はなかった。ただ許されるのは鉄道に沿った平坦地を、畠だろうと沼だろうと凍結を利して前進することのみ。時折闇夜に途を違えてはあらぬ方に突っ走り、障害につきあたってはエンジンを空なりさせて進んで行くうちに、ついに十車両ばかり故障を起こしてずっと遅れてしまった。已むを得ず吉野少尉がそれを収容して追及する事になり、対青山に残った。

部隊はやがて明けて六日満溝へ到着、県公署付近で朝食をとり昌五へ向かって前進した。出発直前、玉井中尉を長とする追及部隊が吉野少尉と共に追いついたが、追及組は全く飯を食ういとまもなく、部隊と共に昌五へ向かった。十三時頃昌五でおそい昼食をとっているころ友軍飛行機が通信筒をおとして行った。これではじめて反乱軍の動静が分かったが、彼等は肇州県楡樹林に逃げ込んでいた。部隊はただちに敵退路を遮断すべく、佐藤小隊を先行せしめ、主力は十六時頃楡樹林に向かった。寒さはいよいよ増して来るし故障車は出る。やがて目指す方向に銃声を聞いた。トラックは狂ったようにその方向に驀進する。日暮れは近い。日が暮れてしまったら一大事だ。やっと出外れた凹地の中に楡樹林の部落が見えた。向こう側からこれを攻撃している守備隊の兵が見える。敵弾はてっぺんの方をスッ飛んで行くが、プスップスッと身近に迫るのは友軍の弾丸だ。あたりはますます暗くなる。

第三中隊は中隊長以下一個分隊しかいないが左第一線となって敵の退路を遮断する如く左より攻撃。第二中隊は右第一線、守備隊の右に連係する如く攻撃。機関銃の小隊は主として第三中隊に協同。大隊砲小隊は頸井子南方無名部落付近に陣地占領、敵重火器を求めて射撃。残余は予備隊となり第二中隊の後方前進。

さあ始まった。敵は七八十名くらいか、敵は八方ふさがりで右往左往するが、なかなかあたらない。初陣の兵もいるので張り切り方は凄いほどだが何しろ暗い。まるで演習のように敵に迫って行くうちに、敵はぞろぞろ逃げ出した。友軍の弾丸は身近にまでおちる。この包囲に観念したのか敵は間もなく部落にとって返した。擲弾筒弾が部落に命中する。やがてとっぷり暮れはてた頃、守備隊がまず突撃した。第二中隊が続いて突っ込む。第三中隊が大車に乗って逃げようとする敵に機関銃と共に猛射を浴びせる。馬がたおれる。部落に逃げこむ。全くの闇ながら、上を下への大騒動のうちに、生まれてはじめての刺突に勢いあまってひっくりかえる兵もある。とこうするうちに凱歌は遂に我に上がった。敵屍二十七八、降伏して来たのが同じく二十七八名。あとの十二三名がいずれへか暗闇にまぎれて逃走してしまった。旧式の速射砲が一門、機関銃三銃、二銃は故障がおきて駄目だったが、一銃だけは感心に天上を向いた銃口から最後まで火を吐いていた。トラックが二台に、他に馬や馬車が残っていた。わが方は、守備隊に二、三死傷者が出たが、当部隊は損害なし。

一同はひとまずその部落に集結し、戦場整理を守備隊と満軍に託し豊楽鎮に向かって前進した。真夜中の二十四時頃同部落へ着いた一同は、付近を警戒しつつ宿営、七日は三個小隊を以て付近の掃討をなしたが見るべきものなく、帰還命令により十日未明同地出発、十五時帰営し、大迫部隊長の指揮下をはなれて復帰した。逃走した残部も間もなく完全に逮捕され、ここに○団第一回の意義ある討伐は成功裏に終了したのであった。

草に祈る

間もなく部隊は、溌剌とした初年兵を迎えた。

二月三、四日の両日にわたって、部隊は哈爾浜入城当時の情況を再び哈爾浜付近に現出した特別演習をおこない、今から九年前のこの日、防寒具もなく零下三十度のこの凍土に今日の光栄を戦いとった先輩の労苦を偲び、更に五日哈爾浜入城記念日に当たり

軍旗 の神さびた英姿を先頭に、堂々の市中行進をおこなって市民の関心を新たにした。

一同の燃えるが如き意気は酷寒を美事に征服し、間もなく第四十三回の

軍旗 拝受記念日を感激のうちに送った。

四月十三日には日ソ中立条約が締結された。真っ向から東亜新秩序建設に邁進する決意を闡明し、欧州動乱不介入を宣言した正義日本と、迫り来る欧州大火災の火の粉を背に浴びて、その去就を注視されて来たソ連との握手は、世界の耳目を聳動せしめずにはおかなかった。一方四月六日ユーゴスラビア及びギリシャに侵攻したドイツ軍は、二十三日までに早くもこれを軍門に降した。

かくて世界地図は新しき指導原理の下に着々とその色を変えつつあったのである。

かくて、いわゆる「複雑怪奇」なる現代世界史の転変極まりなき波瀾の中に、我等は早くも渡満第四回目の五月を迎えた。

今まで、葉のない梢を寒空にわびしくそばだたせながら、春を待って焦がれぬいていた木々は、浅葱色の芽を吹き出したかと思うと日一日と色を増し、ものの十日もすぎぬうちに濃い緑の葉に変わって懐かしい木陰をくっきりと刻んだ。広い演習場も再び緑に覆われた。待ちかまえたように、一斉に四季の花が咲き乱れた。

訓練の春である。

広い練兵場を独占するわれわれの猛訓練は、やがて草の生えない場所をいくつも幾つも作りあげ、まだら矢縞に草々は踏みわけられた。草よ、その蹂躙さるるを嘆くことなかれ。来たるべきものは眼近にある。われわれは蒲公英を踏みにじり、すみれに伏して連日の猛訓練に従事するのであった。

やがて五月十五日

大命 により共産第八路軍討伐のため、浜部隊の出陣式が挙行された。

軍旗 に誓う勇士たちの頬は感激と興奮とに紅潮し、残る者は得も言われぬ美しさながら、往く者に栄えあれかしと祈りつつ、晴れの門出を祝った。

|

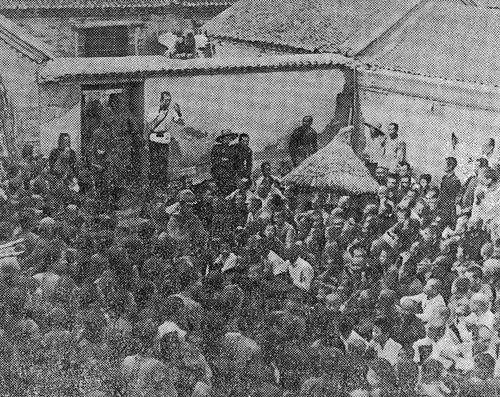

付図第二十二

|

| |

|

|

浜部隊討伐経過要図

昭和十六年自五月二十四日至七月九日

|

第三節 浜部隊討伐記 (付図第二十二参照)

軍旗に別れて

五月十八日一時、出陣には絶好の暗夜を浜江駅より乗車した浜部隊将兵は、石黒部隊長始め各部隊長の激励の言葉を後に、勇躍任地古北口に向かった。

夜明け頃鄭家屯を通過した列車は、やがて茫漠と開けて来る興安南省の砂丘と湖に囲まれながら、燦々たる初夏の陽光を浴びて一路北西へ進んだ。見なれない蒲鉾型の民家が列車の左右を過ぎて行き、放牧の牛の群が所々の湖辺に草を食んでいる様は、ちょうど砂漠のオアシスといった感じである。

通遼よりぐっと南へ下って熱河省に入った頃から、今度は重畳たる山岳地帯が続いた。

二十日。八時、車中で鈴木部隊に配属を命ぜられた我が部隊は、翌二十一日の朝まだき、喇嘛の都、承徳に到着、懐かしや西南地区防衛司令官柏少将に申告した後、更に進んで十一時過ぎ無事古北口に至り、鈴木部隊の兵営に入った。

ここで我々は、鈴木討伐隊の粛正計画に基づく匪賊の戦法、対匪戦闘等、諸種の教育を受けて万遺漏れなきを期した。

なお当時の西南防衛地区隊担任地に於ける共産匪の動向は左の如きものであった。

去る四月一日以来の日満春季粛正討伐により、満支国境地帯に巣食う匪団は各所に大打撃を蒙って影をひそめたものの、一部はなおも便衣にかくれて各根拠地付近に潜行し、特に四月下旬おこなわれた地区隊主力の于子山、磐山地区攻撃に際して、磐山南方薊州河以南に遁走した敵の主力第十一団(匪首不明)、第十二団(匪首陳群)、第十三団(匪首包森)の合流匪は、その後地区隊が分散配置に移行した間隙に乗じてまたぞろ汚物に寄せる蝿の如く、磐山東北地区に集結を始めた。

これに加えて濼平、密雲県境白馬関南方地区には、依然として第十団王杭匪と趙立業匪が頑張っており、劉開錫の率いる平北遊撃隊は、永寧西北方の地盤に蠢動を続けていた。彼等の最大目標とする所は、あくまでも冀察、熱河国境地帯の地盤拡張及び冀東地区の拠点を固守する事であった。彼等は、共産党の至上工作とする民衆の集団組織を完成せんがため、無辜の民衆に対してある時は温情の狗肉をかかげ、ある時は威嚇の手段を巧みに調節しつつ、知らしむべからず倚らしむべしの極端な圧力的工作を、驚くべき巧妙さを以て実施していた。この工作は、すでに国境を越えて満州国内まで深く滲みこんでおり、共産軍匪の蟠踞地以外である平泉、赤峰あたりまでをも温床の地としてその活動を恣にしていた。

いずれにせよ。神出鬼没というか、討伐隊の正面を巧みに避けて決して矢面に立たないために、こちらの大きな努力が度々水泡に帰してしまうという誠に始末の悪いもので、我々は今更ながら幾多先輩の苦闘を偲ぶと共に、任務の困難かつ重大なる事をつくづく感ずるのであった。

二十四日は第四十三回を迎える

軍旗祭の日である。

この日浜部隊は、七時、営庭に整列、東北方遥かなる哈爾浜に在す

軍旗 に対して遥拝をおこなった。

この佳き日この感激の中に我々は、鈴木討伐隊の主力として任務の貫徹を固く誓いつつ掃匪の途についたのであった。

第一期前段

古北口を一歩ふみ出せばもう支那の土である。山も木も川も満州とさして変わりはないが、ただ点々と散在する農家の囲壁が、満州のそれに較べて如何にも裕福そうに印象づけられた。

部隊は、山口隊を尖兵として途中容疑者の服装検査、訊問等をおこないながら南行したが、結局敵影らしいものを見ないままに十四時頃石匣鎮に着いた。

ここで徴発驢馬(馬夫共)二百四十頭が各隊に分配され、大小行李が装備された。

二十五日は陳各荘に向かい出発。ここより小宮隊のみは左縦隊となり大峪口に分進した。

川原の砂地が続く所々に、緑の林がうづくまっている風景の中を驢馬を交えた行軍が始まった。

驢馬の世話をする馬夫、馬夫を監視しながら行く兵、さながら砂漠の隊商にも似たこの一団は、蜒々として一里有半にも及んだ。

われわれが耳の長い「新しい仲間」について一番困ったのは、休憩が終わって次の行軍に移る場合等、その出足が誠におそい事だった。このために行軍長径が途方もなく長くなり、そのたびに後方の兵は六キロ行軍をやらねばならぬ羽目になった。その上あの怨めしげな泣き声も、馴れない我々には身を切られるように切なく、露営の夢は、しばしばやるせないこの声に妨げられて、時折たまりかねた兵が飛び出して行っては殴りつける始末だった。

部隊が石匣鎮を一里くらい進んだ頃、行くては嶮しい岩山にさえぎられてしまった。

路は全然ないのだが、やはり誰かが通るのだろう、嶮しい断崖には石段らしいものが刻んである。我々は路らしいものを無理に見つけながら、ある時は灌木の枝につかまったりなどして文字通り九十九折に進んだ。

汗がかわききってしまっては、一同の顔に塩が白く浮き、咽喉が乾いてしようがないのだが、生水は全然禁止されているので、谷あいの清流につきあたっても口をつける事が出来ない。休止の時に、羨ましくも馬が美味しそうに音を立てながら飲んでいる水中に、名も知れない魚が颯爽と泳いでいる。途中姜家溝より山口隊は墻子路に分進した。

部隊主力は十七時頃陳各荘に着いた。このあたりから盆地がまた開けて、四五寸にのびた麦畑が青々と続いた。

部隊は本部を軸とし、時に応じて各方面に分進の隊形をとりながら、鎮羅営─華山庄へと、日を重ねて掃討宣撫を実施しつつ前進している頃、約三百の共産匪が于子山南方に退却したとの確報を得たので、われわれは五五二高地付近に掃討を実施しながら、更に土門庄を経て峨眉山に向かった。

あるかなきかの星明かりの下を、部隊は麦畑に影を落として進み、三十日の深更峨眉山に到着した。

翌日は白馬圏に向かったが、磐山以東の地区一帯より洪水庄付近にかけてまたぞろ峻しい山々が連なって、道路といってもほんの名ばかりのものだった。

洪水庄に着いて見ると、家屋のほとんどが破壊されていて、住民は皆どこかに移っていた。

部隊は三十一日の真昼の炎熱と闘いながら白馬圏を経て掃討を続け、夕刻張庄に着いた。

かくて五月中に磐山地区の粛正を終わった部隊は、六月一日を期して薊州南方地区に圧迫された第十一、十二、十三団合流匪二千を包囲殲滅すべく前進した。やがて薊州河に沿う〓(さんずい+殷)溜店部落付近に於いて、われわれは北支派遣軍長谷川部隊と合し爾後の打ち合わせを終えて別山に向かい急進した。

西南方に当たって、たんたんたる北支の大平原が開けて来た。

途中張家庄に於いて本隊を離れて青石庄に分進した山口隊は、三一一高地西南方一キロ付近の高地に差しかかったころ、四十名ほどの便衣匪を発見、交戦数十分にしてこれを東北方に壊走せしめ、敵屍三(内工作員一)を得た。

当時すでに別山にあった部隊主力は、展望哨より山口隊の交戦状態を報告され、ただちに田中隊をして現地に急行させた。

田中隊は十四時過ぎ、三一一高地東方で、山口隊方面より敗走の便衣匪十五名と遭遇し、猛撃を与えてこれを北方に蹴散らした。遺棄死体一。

この夜も遅く柏少将が第一線戦闘指導のため来別された。

翌二日、部隊は螺山へ向かった。道路の両側一面に田畑がつづく。

十時すぎ別山の東方六キロ付近に来た頃、畑の中から突如三、四名の便衣匪が逃げ出した。尖兵たる田中隊はただちにこれに急射撃を浴びせたちまちにして鏖殺、正午頃螺山部落に入った。

各中隊はそれぞれ分進して部落の掃討に努めつつ前進していた。

早朝来の険悪な雲行きは、正午過ぎ遂に豪雨沛然、夕刻に至って激しさはますます加わって来た。小川や田に氾濫した水は道路に溢れ出て、道は二三十センチの深さになった。北支特有の夕立は全く始末に負えないが、休養などしてはいられない。

部隊は豪雨のために仕事を休んでいる農民を中央の廟に集めて宣撫及び治安工作をおこない、一方配属憲兵をして容疑者六名の訊問をおこなわせたのだが、はっきりした敵情はつかめなかった。

雷鳴しきりして雨もようやく小やみになった十六時すぎ、西南方板橋庄方向に当たり、激しい銃声と共に火災が認められた。部隊は各中隊に無電で連絡しようとしたが物凄い稲妻に妨げられてなし得なかった。とやこうするうちにこの日も暮れ翌三日は豪雨のあともとどめぬ日本晴れ、東の空に二つ三つ、千切れ雲が飛んでいた。

部隊は小宮隊を尖兵としてまず大南庄に到達、ここで自動車班から糧秣を受領し、十四時板橋庄に着いた。

この付近一帯は昨夜の戦闘によって見る影もなく破壊され、土壁の中には敵の遺棄した多数の弾薬、手榴弾等が散らかっており、部落西南方の葦原には敵の遺棄死体八が置き去られてあった。

よほどの激戦がおこなわれたらしかった。

部隊は部落の西端に居合わせた伊藤、渡辺の両部隊と種々の連絡をとげたが、昨夜、伊藤部隊等の猛撃をうけた敵は、我が南進によって白辛庄、小陳府の線に圧迫され、苦しまぎれに南方あるいは西方に脱出せんとした陳群匪八百である事が判明した。彼等は脱出の出鼻を叩きつけられてしまったため、めくらめっぽう網目を逃れんとする雑魚の勢いを以て、高庄子の南端を東北方に遁走したらしかった。

四日部隊はあくまでこの敵を急追すべく、雨あがりの道路にしるされたおびただしい足跡を頼りに北方に反転、匪情の収集に勉めながら宋庄子─竜爪─小南庄─王床子─螺山を経て、別山に兵力を集結した。

前日大南庄より分進した小宮隊は、十四時頃王庄子北方高地に便衣匪十五名を発見、大打撃を与えて遺棄死体三、捕虜二を得た。

かくて部隊は別山を基点として放射状に分散態勢をとり、敗敵の北方脱出を防止したのである。

六日林西より林河庄に前進中の主力尖兵たる山口隊広川小隊は、林河庄部落前に差し掛かった際突然二十名ほどの便衣匪から射撃をうけた。機を逸せず攻撃前進した小隊は、敵を部落の一隅に押し込め、一軒々々、虱つぶしに掃討してこれに殲滅的打撃を与え、敵屍五(内工作員一)、捕虜二、鹵獲品槍二、手榴弾五その他弾薬多数を得たが、不幸我が方もまた二名の死傷者を出すに至った。

この頃兵力未詳の便衣化せる敗残匪が、我が鉄桶の包囲圏をくぐり抜け、逐次薊州方面に遁走し始めたとの情報により部隊は長谷川討伐隊と協力しつつ七日早朝、別山より〓(さんずい+殷)溜店に逆行して十二時、薊州に到着した。

十七時頃長谷川部隊長が来薊して付近の敵情民情について細部の打ち合わせをなした際、我々が通過して来たばかりの〓(さんずい+殷)溜店に約八十名くらいの敵が潜入したとの報に接した部隊主力は、人もなげな小癪なふるまいにまなじりを決して一挙にこれを殲滅せんと、即時自動車で〓(さんずい+殷)溜店にとって返し、戦闘約三時間、敵はさやらうすべもなく、われは遺棄死体十五、捕虜一を得て幾分か憤激をしずめた。

昼夜兼行、酷暑と闘い険路と四つに組みながら匪団を追う半ヶ月、六月七日を以て第一期前段の粛正は終わった。

いわば緑の下の力持ちのような地味すぎるほど地味な毎日ではあったけれども、長谷川、沢村両討伐隊と連係を密接に、敵匪包囲網の一翼を果たし得た事は、協力討伐隊正面の成果をあげる上に大いに寄与するものがあった。

|

|

第一期後段

別山付近の鉄槌を北方に避けた第十二団包森匪を求めて往路を逆行した部隊は、八日早朝薊州を出発してより、匪情の収集にはたまた治安工作に挺身を続け、再び磐山の峻険を突破して韓家庄より峨眉山に出で、ここを基点にしばらく于子山付近の粛清をおこなった後、十一日十二時、北辛庄より自動車輸送を以て石匣鎮に向かった。北辛庄を出発するに際しては、驢馬の少数を残したほか長い間苦楽をともにして来た全部の使役を解雇、乗馬は密雲駅より列車で輸送する事になった。

四時間の後に石匣鎮に到着した部隊は、中央本部に於いて柏司令官より新任務をあたえられたので、ただちに前進の準備をなすと共に、短時間のうちにまたしても行軍に必要な驢馬三百頭の新しい仲間を徴発せねばならなかった。

かくて部隊は、田中討伐隊と協力して潮河西側地区に遁走した包森匪を殲滅すべく、三十七度を越す酷暑と闘い、時ならぬ豪雨に悩まされながら前進を続けた。辛庄子を経て潮河を渡り、京古鉄道を北西に横断、半城子─下営─白馬関付近の掃討に、宣撫に、道路工事に、苦難の数々をなめながら、十九日南下する長城線に沿うて西荘子─赶河廠に進んだ。

このあたり一帯の国境線は、峨々たる山岳が幾重にも折り重なっていて、村落といっても名ばかりの見る影もない貧村が点在するのみだった。

各地に通ずる満足な道路は無残にも切り刻まれて軍馬の進行を阻み、他に道を見つけようにもようやく歩行を許す程度の河谷に沿う難路で、ひとたび豪雨に見舞われたが最後、まさしく処置なしというものであった。かてて加えてさすがは王、趙匪に蟠踞地だけに、土民の抗日思想は徹底していた。これを根底から覆すため、民心の把握と宣撫工作とに費やされた各隊の物心両面に於ける努力は涙ぐましいばかりだったが、それにもかかわらず彼等のこうした意識を根底から破壊するという事は、残念ながら極めて困難な状態であった。

部隊は当分の間、主力を赶河廠に置き、山口隊を老爺廟に、小宮隊を下営に、田中隊を城馮家峪付近に、それぞれ分留せしめて、じっくりと討伐、粛正、道路の建設、陣地構築等に専念する事となった。

従ってしばしば労役に多数の土民を使用する場合が起こったが、彼等の衛生に無関心な事は実に驚くべきもので、この付近一帯では一年中を通じて何かしら悪疫が流行しており、この時期はことに長城線付近の赤痢がもっとも猖獗を極めていた。

討伐前夜に於いては一名の患者も見なかった部隊も、たびたびの予防接種にもかかわらず、遂に少数の罹病者を出してしまった。我々は掃匪をおこなう一方、この無言の敵を撲滅しなければならなかったのである。

かかる時、二十三日、無電によって二十二日独ソ遂に開戦の報を得た。さあ来た。世界はこれではっきりした。俺達の念願する宿敵を真正面から叩きつぶす時が来た。これに比べては朝露にひとしい八路軍を前にして志気いよいよ旺盛となった。

二十五日、全く思いがけなく東京方面からの慰問袋が届いて一同に分配された。久方ぶりに嗅ぐ内地の匂いははやる気持ちにもぞくぞくするほど嬉しかった。

七月に入った。将兵の真っ黒に灼けた頬に盛夏の太陽はなさけ容赦もなくてりつける。

去る二十九日承徳に於いておこなわれた○隊長会議の結果、部隊は三日より約十日間の予定をもって大討伐をおこなう事になっていた。すなわち我々の包囲圏を脱して満領司営子西方に逃げ込んだ王、包合流匪六百に対し、部隊は一部を赶河廠に残し主力を以て西湾子に、また一部は西駝骨に北進した。だが敵は天に翔けたか地に潜ったか全然姿を見せず、主力は更に険峻を突破して馬郎峪より城馮家峪に入った。ここはかつて田中隊が宣撫工作を実施したところで、長城付近二三十戸の部落はだいたい平和の状態であった。

一方山口隊は、敵の南方脱出を阻止するため半城子に前進した。

六日、鈴木部隊より、約二千の敵が七・七記念日を期して赶河廠を襲撃せんとする企図を有すとの情報があった。主力はただちに反転して赶河廠にとって返し、匪情の収集に努めた。越えて七日約六百の敵が我に向かって北上して来るとの情報を更に得た。周辺の状勢はますます急を告げた。来らば来れと、部隊が反撃準備に忙殺されている正午頃、突然鈴木討伐隊より撤退せよとの無電に接した。部隊はただちに分散せる各隊にこの旨を連絡、今度は一変して撤退準備に移ったのである。

当時はすでに百日分に近い糧秣を赶河廠及び老爺廟に集積してあり、またあいにくと古北口に残置してあった兵器被服等は小営に向けて輸送の途中にあったため、これらの掌握には非常な困難が感じられた。

七・七記念日は案に相違して何事もなく、八日の朝は無事鶏鳴と共に明けはなれた。

この七時、部隊は帰還の目的を以て承徳に集結すべき命令を受けた。浜部隊長以下将兵一同は討伐の成果ようやく現れんとする半ばにして帰還せねばならぬ残念さに、何かしら満たされぬものが心をよぎるのだったが、独ソ開戦による世界情勢の激変は我々に更に新しい重任を与えたのである。一刻も早く帰還して来たるべきものに備えねばならないのだ。

部隊は、各隊ごとに自動車輸送を以て九日古北口に到着、永い間の指揮を受けた鈴木部隊長に申告した後承徳に向かい、十日は承徳離宮内清音閣にて討伐最後の宿営をなした。

翌十一日十八時四十分、柏司令官に申告した部隊は、各部隊長の見送りを受けて承徳駅を出発、一路哈爾浜へと帰還の路を辿った。

次々と移り変わる窓外の風景に、それぞれの思い出を語り合いながら十四日の十時十八分、つつがなく浜江駅に到着、同十三時四十分、歩武堂々懐かしの営門をくぐったのであった。

「浜大隊討伐隊職員表」

大隊長──浜 久 少佐

副官(甲)──入沢 甲寅 中尉

副官(乙)──滝沢 春雄 見士

軍医──山田 豊 中尉

軍医──馬場 俊夫 見士

主計──香取 不二夫 中尉

第一中隊

中隊長──山口 新三 中尉

小隊長──木島 亮 少尉

小隊長──広川 四郎 少尉

小隊長──加藤 義勝 准尉

機関銃小隊長──斎藤 弥一 少尉

第二中隊

中隊長──小宮 善吉 中尉

小隊長──上宮 静彦 少尉

小隊長──横井 長太郎 少尉

小隊長──池田 庄太郎 准尉

機関銃小隊長──岡村 太一 少尉

第三中隊

中隊長──田中 勇雄 中尉

小隊長──小山 礼二 少尉

小隊長──伊藤 博二 少尉

小隊長──市村 一十 准尉

機関銃小隊長──西川 秀雄 少尉

通信小隊

小隊長──宮内 益雄 少尉

大隊砲小隊

小隊長──井口 昇 少尉

自動車班長

班長──橋本 金男 少尉

第十二章 大東亜戦争

第一節 厳たり北辺の護り

○○○○令

征戦二ヶ月、無事大任を果たしてはち切れるばかりの元気をたたえて帰還した浜大隊の勇士たちを、再び営門に迎えたわが部隊は、いよいよ迫った危機に備えて共にうちそろっての準備をささ怠りなかった。

やがて七月二十二日、突如○○○○令が下令された。慌ただしい○○業務が始まった。八月三日、内地から○○員がはちきれるばかりの抱負を以て到着した。すでに北支に中支にはたまた南支に、輝く足跡を印して来た勇士も数多くいる。

八月十二日

軍旗 捧拝式に続いて軍装検査ならびに分列がおこなわれた。戦力を著しく増大した我が部隊の威容を見よ。どの一人もが、俺が、俺たちが、この超非常時日本の将来をこのたくましい双肩に担っているのだという強い覚悟を眉字に刻んでいる。踏みしめる大地は軍靴に力強く響く。「我等は 陛下 の股肱なり」という石黒○団長の言葉は、誰もが深く肝に銘じているところである。輝く

軍旗 の下 皇国 のため共に死せんとする鉄石の意志は、今やまさしく熱火と燃えて天を衝く。

○○は完結した。大命一下どこへでも出動し得る準備はここに出来上がった。

翌日から早速激しい訓練が開始された。渡河演習に戦闘射撃に、はたまた諸兵連合演習に、

軍旗 を護るもののふたちは、骨を粉にし身を砕いて一意奮励努力し、団結は日一日と強化されて行った。我々はかくしてここに全く必勝の態勢をととのえた。

第二節 大東亜戦争

太平洋波高し

こうして我々が黙々として有事の日に備えて猛訓練にいそしんでいる間に、我が国をめぐる国際情勢は日一日と緊迫の度を加えつつあった。昭和十五年九月二十三日の日仏協定による皇軍の仏印進駐、同年十一月三十日の日華基本条約の締結、同十六年三月十一日のタイ・仏印国境紛争の調停成立等と、東亜永遠の平和確立のための我が国のあらゆる努力も、イギリス、アメリカを首班とする敵性国家群によって故意に歪曲されてしか理解されなかった。暴力と欺瞞とによって獲得した、東亜に於けるいわゆる特殊権益を失うことを極度に恐れた彼等は、我が国に侵略者の烙印を捺すことによって自己を防御しようとした。しかし彼等の「正義」と「自由」とを身を以て体験した大東亜の住民たちは、口に出してはいえなかったものの、我が国の真意を了解するにやぶさかでなかった。彼等は心では日本の決起を待望し、日本による指導を待ち焦がれるに至った。

この我が国の平和的進出に対して、あくまで頑迷固陋なイギリス、アメリカの指導者たちは、あらゆる敵性行為を以て応えた。そしてタイを脅迫し、仏印を威嚇し、更に蘭印を使嗾し、また彼等自身の東亜及び太平洋に於ける軍事基地の強化に奔走して、対日包囲陣の結成を企てるに至ったのであった。

英米両国による対日圧迫は、昭和十六年七月、日仏共同防衛協定成立し日本軍が南部仏印に進駐してからは、全く仮面をぬぎ捨てた。すでに道義的禁輸から屑鉄の禁輸、石油の積出禁止へと進んで来たアメリカは、ここに於いて遂に資金凍結による対日経済断交を敢行した。イギリスは無定見にもこれに倣った。次いで両国は蘭印ならびにビルマを威嚇して同様の挙に出でしめ、更に八月六日には対日共同宣言をおこなって日本を牽制せんとした。

我が国はこれに対して、太平洋の静謐こそ世界平和の基礎たるを思い、八月二十八日近衛首相は野村大使を通じてルーズベルト大統領に宛ててメッセージを送り、日米相携えて世界恒久の平和確立に貢献せん旨を申し送った。しかし彼はこれに対して何等の回答をなさざるのみか、かえって反枢軸国家群の陣営強化に狂奔するのみだった。ABCD対日包囲陣なる言葉が新しく登場した頃、彼等侵略国の間には重要な軍事会談が相次いで開かれ、軍隊の移動が頻繁におこなわれた。

かくの如く太平洋の危機が一歩一歩近づきつつある間に世界は二つの大きな事実を目撃した。言うまでもなく日ソ中立条約の締結と独ソ開戦とである。

東洋平和ひいては世界平和に貢献せんため、我が国の主動によって一つの画期的な条約が出来上がった一方、同じく世界平和のためと称えられた一つの条約が、反古紙となって捨てられたのである。

大詔渙発

昭和十六年十二月八日早朝、日・英米開戦のニュースが全世界の耳を打った。我が国の平和的意図は遂に蹂躙された。ここに於いて我が国は自存自衛のため、はたまた世界恒久の平和の確立のため決然起こってこの二大帝国主義国に立ち向かったのである。

十一時四十分、畏くも宣戦の

大詔 が渙発された。

十二時「君が代」の奏楽に続いて

詔書 を捧読するアナウンサーの声は、感激に打ち震えていた。次いで東条首相の謹話、政府の声明、対米覚書及び対米交渉経過の外務省発表、続いてハワイ大奇襲作戦とコタバル上陸との成功を報ずる臨時ニュース等々!我々一同は一言一句も聞き漏らすまいと、全神経を耳にしてラジオを取り囲み、しがみついていた。

翌九日、西広場に於いて、宣戦の

詔書 ならびに陸海将兵に賜りたる

勅語 の捧読式が挙行された。

長い間、何か頭の上に覆い被さっていたような重みが、今やすっかり取り除かれた。全国民は晴れやかな気持ちで毎日毎日を迎えることとなった。我々も清く明るく新しい気持ちで、その日その日の演習勤務に突進して行った。この聖戦下、躍進日本の一員として、また皇軍の一員として栄光を担う我々は、今ぞ限りない前進をつづけて行くのだ。

南方に於いて連戦連勝、輝く戦果を収めつつある将士の華々しさとちがって、我々の任務は地味である。言うまでもなく我々の任務は北辺の守りにある。満ソ国境の防衛と満州国の治安維持とにある。

現在日ソ間は中立条約によって結ばれ、英米両国のあらゆる策動にも拘わらず、当局者の談によれば日ソ両国の国交は友好的関係にある。あれほど熾烈に戦われたノモンハンの国境紛争も、昨年十月十五日、議定書の調印によって最終的の解決を見た。

さりとて、北辺の護りに任ずる我々の責務はいささかも軽くはならない。ソビエト連邦がイギリス、アメリカと相提携して、我が同盟国ドイツ及びイタリアと戦っているというばかりではない。印度問題をめぐって、日ソ間に複雑微妙な空気がかもし出される可能性もないとはいえない。世界赤化が窮極の目的であることは今日に於いても変わりがないことを銘記すべきである。また独ソ戦の見通しも早急には出来がたい情勢にある。世界情勢の「複雑怪奇」なること、到底独ソ不可侵条約締結当時の比ではない。

大東亜戦争こそは、実に二十世紀に於けるコペルニクス的転回である。

想起せよ、昭和十六年十二月八日のあの感激を!この日から世紀の黎明が全世界に訪れたのである。

今まで帝国主義の爪牙のもとに圧服されていた人類が、今や二本の足で立ち上がって、「正義」と「真理」との支配する新しい世界へ堂々の進軍をはじめたのだ。指揮棒をふるものは我が大日本帝国である。

人類がかつてなした偉大なる事業の総体よりも、より以上の偉大なる事業が、今こそ我々大和民族の手によって着手されたのだ。それは神が我々に与え給うた大事業である。これが完遂のため、水漬く屍、草むす屍と、天業を翼賛し奉るのが我々に与えられた大使命である。

上御一人 を中心に、上下一致してこれを果たすこそ、実に八紘一宇の大理想顕現そのものである。その意味に於いてこの聖戦こそは実に神業である。聖なるかな、皇国の大理想!尊なるかな、皇国の大使命!

聖戦下に第四十四回の軍旗拝受記念日を迎う

昭和十七年三月一日、ここ満州国は建国十周年の佳き日を迎えた。見よ、皇国を親邦と仰いだこの国の隆々たる発展を。満州事変当時三千万に過ぎなかった人口は、今や四千三百万を算するに至った。この国に訪れた平和と秩序とを慕って来たり住むものはいよいよ多い。満州名物の観のあった匪賊も、今やほとんどその跡を断った。産業の発展も著しく、我が国の大東亜戦争遂行のためにあらゆる援助が送られている。僻村に至るまで皇化に浴して栄え行きつつある。

然り!我が国に逆らうものは必ず滅び、我が国と共に歩むものは常に栄えるのである。新生中華民国もその通り。しかして大東亜共栄圏内の住民も、我が国の大事業に協力することによって、平和と福祉とをその手に握ることが出来るのである。

今ここに第四十四回

軍旗 拝受記念日を迎え

軍旗 を仰いで感激一入新たなるものがある。我々は

軍旗 を中心に、軍人に賜りたる

勅諭 を心に刻み、今般下されたる

大詔 ならびに

勅語 に示されたところを肝に銘じて、聖戦完遂のため

上御一人 の御ために死する覚悟をいよいよかたくしなければならない。

|