|

|

|

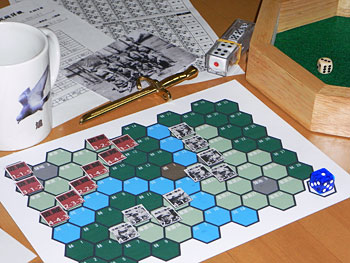

| ゲーム中の様子 |

||

|

| 昭和十二年 片桐分隊集合写真 |

| 説明書 | 駒 | 地図 | 戦闘記録表 |

| ゲーム名 |

『歩兵第三十連隊戦記 太原への征旅 その一・匪賊討伐』 |

| ジャンル |

ウォー・シミュレーションゲーム |

| 準備 |

一、上記のリンク先から、説明書(Manual)・駒(piece)・地図(Map)・戦闘記録表(Combat_record_table)をダウンロードしてください。 (リンク先にマウスカーソルを重ねて右クリックすると、「対象をファイルに保存」というのが表示されます。こちらを選択してください) 二、ダウンロードが終わりましたら、各書式をA4サイズで印刷してください。ちなみに、「○○鎮付近戦闘詳報」(移動記入表含む)と「戦闘記録表」は、必ずしも、本ゲームをプレイするうえで必要なものではありません。任意に使用してください。駒、地図、さいころ(二個)があれば充分です。 (印刷物の端が切れてしまうようでしたら、印刷プレビューを確認しながら、ちょうど収まるように印刷してください) 三、はさみやカッターを使って、駒を切り離してください。 (厚紙などに駒を貼りつけると、遊びやすいです) |

| 必需品 |

さいころ×2(六面体) |

| 使用素材 |

本ゲームの制作に当たっては以下の素材を使用させていただきました。 ありがとうございました。 pixiv(ピクシブ) HEX(素材) クロウさま Frame illust(フレームイラスト) ハサミと切り取り線のラインイラスト(点線・破線・一点鎖線) ハサミと切り取り線(一点鎖線)のラインイラスト ニコニ・コモンズ 【素材】サイコロ(角丸) アニソンカラオケ制作@野田工房Pさま |

| 謝辞 |

本ゲームの制作に当たっては以下のゲームを参考にさせていただきました。 ありがとうございました。 ハガキゲーム「ノモンハンの戦い」 ハガキゲーム「震電 本土迎撃戦1946」 |

| ■ゲームについて 一、戦術概要 ◆歩兵第三十連隊 歩兵第三十連隊(以下、歩三十と略します)としては六ターン以内に匪賊を捕捉して覆滅しなければなりません。 匪賊を逃がしてしまっては、治安維持の目的を果たせません。無理強いしても駒を突入させて、匪賊との戦いに臨まなくてはなりません。 1駒でも逃さないように包囲の輪を維持しつつ、速攻戦でもって、吶喊(とっかん)してください。さいころを振った際の命中数が同点のとき(双方とも命中なしのときも含みます)は、攻撃側の勝利になりますので、先制主導の戦術原則(先手必勝)を働かせて、うまく攻勢を成功させてください。ただし、匪賊としても、遁走(とんそう)するだけでは押し込まれてしまいますから、時折、猛烈な反撃を仕かけてくるでしょう。場合によっては、敵の方が先制主導の戦術原則(先手必勝)を働かせて、能力値の高い歩三十の駒をつぶしにきます。そうなってしまっては、片桐分隊長や石坂二等兵のようなエース駒を直接ぶつけなければならない事態が予想されます。このエース駒が撃破されたら、即、歩三十の敗北になりますので、全般の状況や敵の能力値などを勘案して、慎重にこの二つの駒を操ってください。もちろん、蛮勇を誇るプレーヤーであれば、最初から、この両駒を敵にぶつけるという手もあります。決して、お勧めしませんが……(能力値に圧倒的な差があれば、この限りではありません) ちなみに、なぜ、この二つの駒のどちらかが敗北すると、即、ゲームオーバーになるかというと、匪賊ごときに分隊長が殺されたとあっては、日本軍のメンツが保てないことと、石坂二等兵は本作の主人公であり、彼の目を通して歩兵第三十連隊の戦いをわれわれが体験しているからです。

◆匪賊 匪賊側の勝利条件は三つあります。 一、歩三十の覆滅。 二、片桐分隊長もしくは石坂二等兵の撃破。 三、六ターン終了後、駒が1個でも生き残っているとき。 一の勝利条件を達成するのは、戦力的に見て、まず不可能です。考えなくていいでしょう(*注) 二と三の勝利条件のどちらかを満たすように戦います。 二から説明していきます。 片桐分隊長と石坂二等兵を戦闘の場に引き出すには、ある程度、歩三十の戦力を撃破する必要があります。真っ正面から歩三十に立ち向かっていくわけにはいきませんが、状況を見て、戦闘を仕かけます。特に歩三十を縛っている、六ターン以内に匪賊を覆滅しなければならない、というのが、匪賊側に有利に働きます。歩三十はこちらに向かって攻めてきますから、防御線を張って待ち受けるのです。1ヘックスを隔てた状態で対峙(たいじ)すれば、こちら側から先制主導の戦術原則(先手必勝)を働かせた戦闘をおこなえます。たとえ、戦力が劣っていたとしても、さいころを振った際の命中数が同点のとき(双方とも命中なしのときも含みます)は攻撃側の勝利になります。うまくいけば、歩三十の主要な駒を盤上から取り除けるでしょう。能力値の高い駒をうまく操って、歩三十の攻勢をくじいてください。そうして、歩三十が片桐分隊長や石坂二等兵を戦闘に投入してきたら、こちらのチャンスです。持てる戦力をぶつけて、決戦に臨みましょう。 また、このような状況を作り出すために、陣地を活用する手もあります。陣地にこもった駒は、攻撃側、防御側を問わず、さいころを振った際の命中数が同点のとき(双方とも命中なしのときも含みます)は陣地に駒がある方の勝利になります(双方とも陣地に駒があるときは、通常のルールとします)。地図の左上の隅にある三箇所の陣地が、勝敗を決するキーポイントになるかもしれません。ただし、匪賊側を縛るルールがここで作用します。歩三十・匪賊を問わず、同じ位置にとどまることはできない、という規則があるのです。強力な駒を陣地に移動させたとしても、次のターンでは、必ずここから移動しなければなりません。歩三十の動きを見ながら、ちょうど、陣地で戦闘を受けられるように駒を動かさなければなりません。無論、歩三十もこのルールを最大限に活用して、不利な陣地戦を一時的に避けたり、陣地に乗り込んできたりしますから、よく戦術を練る必要があります。 余談になりますが、なぜ、同じ位置に駒がとどまれないかというと、匪賊討伐戦はスピーディーな様相がほとんどだからです。われ先に逃げ出す匪賊に、それを追う日本軍……。同じ場所にとどまって銃を撃ち合いするほど悠長ではない状況を再現するために、このようなルールを設けました。 次は三について説明します。 六ターン終了後、一個でも匪賊の駒が残っていれば、匪賊側の勝利になります。それを防ぐために、歩三十は必ず、包囲の輪を展開してきます。しかし、ある程度、上記に説明したような反撃をおこなって、歩三十の戦力をすりつぶすことができれば、包囲の輪に隙が生じます。うまく駒を機動させていれば、敵の包囲の輪から逃れられます。そして、そのまま、六ターンまでやり過ごせば、勝利が転がり込んできます。移動力の高い駒や強力な駒を上手に用いて、歩三十の包囲網をすり抜けてください。 (*注)奇跡が起こって、あと一歩で歩三十を覆滅できる、としても、片桐分隊長か石坂二等兵のどちらかを撃破すれば、匪賊側の勝利になります。歩三十を覆滅する必要など、ないのです。あくまで、匪賊側の完全勝利を目指したい、という方に向けた、特殊な勝利条件だと思ってください。

二、各駒の説明 ◆歩三十 石坂二等兵(攻撃力5 防御力5 移動力3) 本作の主人公で、片桐分隊長に次ぐ、強力な駒です。しかし、この駒が撃破されたら、即、ゲームオーバーという厳しいルールが存在します。駒の扱いには慎重を要します。 小林二等兵(攻撃力4 防御力3 移動力2) 攻守ともに強力な駒ではありますが、移動力が2しかありません。林や川を越えられないので、匪賊に対する攻勢をおこなえません。使いどころが難しいのですが、草原8、草原23、橋1などに配置して、歩三十の包囲網をすり抜けようとする匪賊の頭を押さえるのに使えます。また、状況によっては、片桐分隊長や石坂二等兵の護衛役に徹してもいいかもしれません。 藤井一等兵(攻撃力3 防御力3 移動力3) バランスの取れた駒。歩三十の主戦力として使えます。 吉原二等兵(攻撃力3 防御力4 移動力3) 防御力が4と、高い能力を誇ります。敵の反撃を受けても持ちこたえられます。敵に斬り込みをかけるときに使えます。 上杉二等兵(攻撃力2 防御力5 移動力3) 攻撃力が2しかありませんが、防御力が5というのが魅力的です。敵から攻撃されても、防御力が5あれば、優勢を維持できます。敵の反撃を見越したうえで、敵陣に突っ込ませるのがよいでしょう。 伊藤一等兵(攻撃力4 防御力1 移動力3) 攻撃力が4ありますが、防御力が1しかありません。敵の攻撃を受けたら、即、撃破される駒だと考えてください。4という高い攻撃力を発揮させるには、必ず、伊藤一等兵から攻撃するように駒を操る必要があります。 角住二等兵(攻撃力2 防御力2 移動力5) 攻撃力と防御力が2しかありませんが、移動力5という規定最大値を誇ります。歩三十の包囲網をすり抜けようとする匪賊を追跡したり、その高い機動力でもって能力値の低い敵に襲いかかったりしてもよいでしょう。本作はZOCによる移動制限を設けていないので、駒の置かれていない空間が開けている限り、移動力の分だけ移動できます。 古畑二等兵(攻撃力4 防御力2 移動力3) 防御力が2と、やや低いですが、攻撃力が4と高めです。敵に斬り込みをかけるときに使えます。 片桐分隊長(攻撃力5 防御力5 移動力4) 本ゲーム中、最強の駒です。しかし、この駒が撃破されたら、即、ゲームオーバーという厳しいルールが存在します。駒の扱いには慎重を要します。 ◆匪賊 匪賊 4-4-3(攻撃力4 防御力4 移動力3) 攻撃力と防御力が4もあります。匪賊側で二番目に強い駒です。どんな戦闘にもたえられるので、攻撃に出てもよいし、陣地にこもって鉄壁と化してもいいでしょう。 匪賊 3-2-3(攻撃力3 防御力2 移動力3) 戦力が劣勢な匪賊の中では、バランスが取れています。主戦力として使えます。 匪賊 2-2-3(攻撃力2 防御力2 移動力3) 攻撃力、防御力ともに2しかありません。しかし、戦力が劣勢な匪賊の中では、比較的バランスの取れた駒ともいえます。主戦力として使えます。 匪賊 2-3-3(攻撃力2 防御力3 移動力3) 戦力が劣勢な匪賊の中では、バランスが取れています。防御力が3あるのが好ましいです。攻めてくる歩三十を受け止める駒として使えます。 匪賊 1-4-3(攻撃力1 防御力4 移動力3) 攻撃力が1しかありませんが、防御力が4もあります。敵の攻撃を誘って、あべこべに歩三十を撃破することも可能です。防御戦での活躍が見込めます。 匪賊 3-1-3(攻撃力3 防御力1 移動力3) 防御力が1しかありませんが、攻撃力3というのが魅力的です。こちらから打って出る際に使えます。 匪賊 1-1-5(攻撃力1 防御力1 移動力5) 攻撃力、防御力ともに1しかありません。しかし、移動力5という規定最大値を誇ります。歩三十の包囲網をすり抜けるための駒として使えます。また、反撃する際に有利な位置を占めるための捨て駒としても使えます。いびつな能力値の駒ですが、使い道はあります。 匪賊 3-1-2(攻撃力3 防御力1 移動力2) 移動力が2しかありません。つまり、林と川を越えられないので、歩三十の包囲網からは逃れられません。しかし、攻撃力が3あるので、防御線を展開して反撃するときなどに使えます。 匪賊 4-4-4(攻撃力4 防御力4 移動力4) 匪賊の中で最強の駒です。全ての能力値が4あります。速い足を利かせて、歩三十の包囲網を脱する駒として使ってもいいですし、陣地にこもって壁と化してもいいでしょう。どんな状況下においても使える万能な駒です。 三、リプレイ 本ゲームをプレイするうえで参考となる、リプレイを紹介します。 丹念に内容を読み込めば、このリプレイから戦訓などを引き出すことができるでしょう。 以下の画像ファイルにまとめましたので、是非、ご覧ください。 文字が小さくて読みづらかったら、お手数ではありますが、A4サイズでプリントアウトすることをお勧めします。 紙の資料を手元に置きつつ、戦術の考察に役立ててください。 ○○鎮付近戦闘詳報(移動記入表含む) 戦闘記録表 初期配置 一ターン終了後の彼我(ひが)の配置 二ターン終了後の彼我(ひが)の配置 三ターン終了後の彼我(ひが)の配置 四ターン終了後の彼我(ひが)の配置 五ターン終了後の彼我(ひが)の配置 六ターン終了後の彼我(ひが)の配置 「初期配置」 ◆歩三十 敵方向に最も近い草原のヘックスに、置けるだけの駒を置いています。 積極的な配置といえます。もっとも、六ターン以内に匪賊を覆滅しなければならないので、このような配置にならざるを得ません。 包囲陣の両翼に片桐分隊長と石坂二等兵を配しています(右翼に石坂二等兵、左翼に片桐分隊長)。これは包囲陣の両翼をすり抜けようとする匪賊に対して、最も能力値の高い、この二つの駒でもって撃退せんとする、もくろみがあります。 包囲陣の後方に、攻撃力が2しかない、上杉二等兵と角住二等兵が控えています。この意図は明らかです。歩三十は攻撃力の高い駒を先頭に立てて、一挙に匪賊側に攻め込もうとしているのです。 ◆匪賊 草原2と草原4に、能力値の高い、匪賊 4-4-3と匪賊 4-4-4をそれぞれ配しています。草原8にいる片桐分隊長を意識しての配置といえます。また、その両駒の後方には、匪賊 1-1-5と匪賊 1-4-3がいます。両方とも、攻撃力が1しかありません。匪賊 4-4-3と匪賊 4-4-4の援護を織り込んだ配置です。 草原17に匪賊 3-1-3がいます。防御力が1しかありませんが、攻撃力が3あります。攻め込んでくる歩三十を待ち受けて攻撃しようとする意図があります。 「一ターン終了後」 ◆歩三十 敵陣を目指して攻め上がっていく歩三十。しかし、移動力の関係から敵陣に攻め込むことができない小林二等兵は草原12に移動します(今後、小林二等兵は戦闘に関与しません。以下、彼に関する記述を省略します) 片桐分隊長は、林4に移動して様子を見守ります。 ◆匪賊 各駒を押し出して防御線を展開する匪賊。 匪賊 4-4-3と匪賊 4-4-4という強力な駒と、中堅である匪賊 2-2-3、防御力に優れる匪賊 2-3-3が矢面に立ちます。 匪賊 1-1-5と匪賊 1-4-3は、変わらずに後方に控えています。 ◇戦闘 初の戦闘が起こります。 第一戦。 攻撃側――匪賊 3-1-3(林14) 防御側――石坂二等兵(川11) 無謀にも歩三十が、石坂二等兵を川11に移動させたことから、その隙を匪賊がつく形となって生じた戦闘でした。言わずもがな、ここで石坂二等兵が負ければ、即、ゲームオーバーとなります。匪賊が勝者、歩三十は敗者になります。しかも、匪賊 3-1-3が攻撃側であり、彼の攻撃力は3もあります。 歩三十にとっては危険な状況です。しかも、そうした事態を招くに至った確たる理由が見いだせません。歩三十の指揮官の失策と考えてよいでしょう。 幸い、石坂二等兵は命中数3、匪賊 3-1-3は命中数1という結果になり、石坂二等兵の勝利に帰します。歩三十にとってはひやりとする場面、匪賊にとっては絶好のチャンスでした。 【撃破】 匪賊 3-1-3 「二ターン終了後」 ◆歩三十 順調に攻め上る歩三十。 石坂二等兵は、いったん林17に退きます。先の戦闘の印象が残っていることもあって、ここで駒の扱いが慎重になります。 片桐分隊長は林1に移動し、移動力4の高速を生かした機動を敵陣に向けて画策します。片桐分隊長が撃破されたら、即、ゲームオーバーとなりますので、細心の注意を払って、匪賊の動向をうかがっています。 ◆匪賊 緒戦の敗北が心理的に響き、匪賊側は陣地を核にして駒を集結させます。 もちろん、ただ弱気になっているのではなく、時間稼ぎの意味もあります。 事実、このターンでは戦闘が一切、発生していません。戦力が劣勢な匪賊としては、一ターンを無難にやり過ごしたことには価値があります。 「三ターン終了後」 ◆歩三十 石坂二等兵は川11に移動。敵陣に対する斬り込み作戦を、やや後ろから見守ります。 片桐分隊長は林3に移動し、依然、敵陣への機動を志向します。 林12の吉原二等兵、林13の上杉二等兵、川5の伊藤一等兵、川2の藤井一等兵は、いずれも敵陣への突入を図ります。 ◆匪賊 いよいよ、歩三十の本格的攻勢を受けます。 この三ターン終了後、盤上の匪賊側の全駒が、歩三十の攻撃を受ける位置にあります。 陣地2の匪賊 4-4-4と、陣地3の匪賊 3-2-3以外、安全が保証されているとはいえません。 次のターンにおいても、激しい戦闘が起こるでしょう。 ◇戦闘 両軍が激突します。 第二戦。 攻撃側――角住二等兵(草原13) 防御側――匪賊 3-1-2(草原9) 命中数は、角住二等兵が1、匪賊 3-1-2が0、この結果、角住二等兵の勝利となります。 両者の能力を考えると、戦闘の結果は必然といえました。 匪賊としては、織り込み済みの敗北として受け止める必要があります。 第三戦。 攻撃側――匪賊 2-3-3(草原7) 防御側――古畑二等兵(川3) 命中数は、匪賊 2-3-3が0、古畑二等兵が0、互いに命中なしですが、先制主導の戦術原則(先手必勝)を取り入れたゲームシステムによって、攻撃側である匪賊 2-3-3の勝利となります。 攻撃側が優勢となる模範例のような戦闘でした。 第四戦。 攻撃側――匪賊 4-4-3(草原4) 防御側――藤井一等兵(川2) 命中数は、匪賊 4-4-3が1、藤井一等兵が2、この結果、藤井一等兵の勝利となります。 匪賊 4-4-3は攻撃側で、かつ、攻撃力が4もある有利な状況でしたが、さいころ運に恵まれず、命中数は1にとどまります。一方、防御側でありながら、藤井一等兵は2回、攻撃を命中させています。 さいころ運によって、戦闘の様相は容易に変じます。一寸先は闇という、戦争の教訓が思い起こされます。 匪賊 4-4-3という強力な駒を失った匪賊は、ここで大きな痛手を被ります。 第五戦。 攻撃側――匪賊 2-2-3(草原9) 防御側――角住二等兵(草原13) 命中数は、匪賊 2-2-3が1、角住二等兵は0、この結果、匪賊 2-2-3の勝利となります。 両者の能力は、攻守とも互角。しかし、攻撃側である匪賊 2-2-3が有利な立場にありました。 戦闘の結果は順当なものであり、勝つべくして、匪賊 2-2-3が勝利したといってよいでしょう。 一方、移動力5を誇る角住二等兵を失った歩三十は、逃げる匪賊を追うための希少な駒を失います。この損失が最終の六ターンにおいて、片桐分隊長による敵陣地への攻撃という、決戦を生じさせる一因になります(後述) 【撃破】 匪賊3-1-2、古畑二等兵、匪賊4-4-3、角住二等兵 「四ターン終了後」 ◆歩三十 敵陣地に対する攻撃に加われない小林二等兵を除き、現有戦力は、片桐分隊長、石坂二等兵、吉原二等兵、上杉二等兵の計4駒です。 匪賊も同じく、計4駒の手持ちです。 戦力としては歩三十の方が上をいっていますが、六ターン以内の縛りがあることを考慮すると、やや歩三十が不利な状況だともいえます。 今後の戦術をいかにするか、歩三十の指揮官は難しい判断を迫られます。 ◆匪賊 適宜、反撃しつつ、四ターンまで、歩三十の攻勢をしのぎました。しかし、この段階に至っては、もはや、歩三十の包囲網をすり抜けて、六ターンまで逃げ切る方策は取れません。陣地を中心に防御を固めて、片桐分隊長か石坂二等兵を撃破する戦術が望ましいでしょう。そのためには、吉原二等兵と上杉二等兵を排除する必要があります。しかし、この二つの駒は手ごわいです。匪賊 4-4-4と匪賊 3-2-3を用いて、この障害をうまく取り除くことができればいいのですが……。 状況によっては、匪賊 1-4-3をうまく機動させて、その高い防御力を生かした反撃ができれば御の字です。 ◇戦闘 第六戦。 攻撃側――伊藤一等兵(川4) 防御側――匪賊 2-3-3(草原7) 命中数は、伊藤一等兵が2、匪賊 2-3-3は0、この結果、伊藤一等兵の勝利となります。 攻撃側で、かつ、攻撃力4を有する伊藤一等兵の勝利は当然の成り行きといえます。 匪賊 2-3-3は防御力が3ありましたが、さいころ運に恵まれず、命中数は0。しかし、前述したとおり、この不運はあまり影響していません。 匪賊としては、致し方のない敗北、と受け止めるべきです。 第七戦。 攻撃側――吉原二等兵(草原14) 防御側――匪賊 2-2-3(草原9) 命中数は、吉原二等兵が1、匪賊 2-2-3は0、この結果、吉原二等兵の勝利となります。 この戦闘の結果も順当なもので、勝つべくして、吉原二等兵の勝利に帰した、と判断してよいでしょう。 第八戦。 攻撃側――藤井一等兵(草原7) 防御側――匪賊 1-1-5(草原6) 命中数は、藤井一等兵が0、匪賊 1-1-5は1、この結果、匪賊 1-1-5の勝利となります。 匪賊 1-1-5の奇跡の勝利です。 攻撃力3の能力を持ち、かつ、攻撃側である藤井一等兵を、防御力1の匪賊 1-1-5が撃退したのですから! 本ゲーム中、さいころ運の恐ろしさが一番あらわになった瞬間でした。 歩三十としては、この思わぬ敗北に対して、戦術の練り直しが求められます。 第九戦。 攻撃側――匪賊 1-1-5(草原7) 防御側――伊藤一等兵(川4) 命中数は、匪賊 1-1-5が1、伊藤一等兵は1、この結果、匪賊 1-1-5の勝利となります。 両者ともに、さいころを1回しか振ることができなかったのに、互いに攻撃を命中させます。しかし、攻撃側が匪賊 1-1-5であったことから、匪賊 1-1-5の勝利となります。 またしても、匪賊 1-1-5が活躍を見せました。 この勝ち星によって、匪賊 1-1-5は2勝を挙げます。 形勢を鑑みますと、歩三十による次のターンの攻撃を、匪賊 1-1-5が受け止めることは、ほぼ不可能です。しかし、ここまで奮戦すれば充分です。匪賊 1-1-5は、よく任務を果たしました。 【撃破】 匪賊 2-3-3、匪賊 2-2-3、藤井一等兵、伊藤一等兵 「五ターン終了後」 ◆歩三十 いよいよ大詰め。 片桐分隊長と石坂二等兵のエース駒も敵陣に殴り込みをかけます。吉原二等兵と上杉二等兵がそれに続きます。 さて、ここで留意しなければならないことがあります。 各駒の移動力の関係から、陣地1にこもる匪賊 1-4-3は、移動力4を誇る片桐分隊長しか攻撃できない、ということです。次の最終六ターンにおける、この戦闘の結果によって、勝敗が決します。しかも、敵の防御力は4と高めです。片桐分隊長は陣地2に乗り込んで攻撃を仕かけることとなるので、陣地戦における攻撃補正のルールが適応されず、通常の戦闘に還元された状態で戦いをおこなえますが、全く油断なりません。ここで負けるようなことがあれば、片桐分隊長の敗退をもって、即、歩三十の敗北となります。 なお、この最終戦の前哨戦として、陣地3にこもる匪賊 3-2-3との戦闘も注意を要します。匪賊 3-2-3は陣地にいるので、命中数が同点の際には、匪賊 3-2-3は攻撃補正を受けて、陣地側の勝利になってしまいます。 石坂二等兵、吉原二等兵、上杉二等兵の計3駒あるので、匪賊 3-2-3の撃破は難しくありませんが、万が一にも、さいころ運に見放されるようなことがあれば、この3駒の敗北もあり得ます。その時点で、即、歩三十の敗北となります。 緊張感あふれる情勢と相成りました。 ◆匪賊 歩三十の猛攻に、よくたえました。匪賊 1-1-5の思わぬ活躍などもあって、この布陣にまで持ち込めたのは幸運でした。 片桐分隊長との最後の戦闘に、心して臨みたいものです。 ◇戦闘 第十戦。 攻撃側――吉原二等兵(草原10) 防御側――匪賊 1-1-5(草原7) 命中数は、吉原二等兵が0、匪賊 1-1-5は0、この結果、吉原二等兵の勝利となります。 攻撃力が3ある吉原二等兵でしたが、攻撃は命中しませんでした。匪賊 1-1-5も、その能力値の低さから、命中数は0です。 ここでも、歩三十は、さいころ運に見放されましたが、先手必勝のゲームシステムに助けられて、戦闘の勝利を収めます。 第十一戦。 攻撃側――石坂二等兵(草原9) 防御側――匪賊 4-4-4(草原5) 命中数は、石坂二等兵が2、匪賊 4-4-4は1、この結果、石坂二等兵の勝利となります。 歩三十が致し方なく、石坂二等兵を匪賊 4-4-4にぶつけた経緯があります。 ほかに適当な駒が存在していない以上は、こうするしか方法がありません。 歩三十としては、絶対に負けることのできない、最終戦闘前の一大バトルでした。そして、この戦闘の結果によって、匪賊の強力な駒である匪賊 4-4-4を排除することに成功します。歩三十が、大きな戦術的勝利を手中にした、といってよいでしょう。 【撃破】 匪賊 1-1-5、匪賊 4-4-4 「六ターン終了後」 ◆歩三十 陣地3にこもる匪賊 3-2-3を排除することに成功し、いよいよ、片桐分隊長が陣地2に移動して、陣地1にこもる匪賊 1-4-3との最終戦闘に臨みます。 片桐分隊長が勝利を収め、ここでゲーム終了、歩兵第三十連隊片桐分隊の匪賊討伐戦が幕を下ろします。 しかし、内容としては、歩三十の辛勝といったところです。 勝敗の行方がどちらに転ぶか、予想しづらい戦いでした。 ◆匪賊 駒の残存数を数えると、匪賊が0駒、歩三十が4駒となります。しかし、もともとの戦力差があるので、この結果の違いはそれほどのことではありません。 歩三十は六ターン以内に匪賊を覆滅しなければならない、という枷(かせ)があるので、あらかじめ、有利な戦力配分を受けているからです。 陣地1にこもる匪賊 1-4-3と、陣地2に乗り込んできた片桐分隊長という、最終決戦の形に持ち込めたことは、評価に値します。 序盤戦において、石坂二等兵を不必要に突っ込ませるというミスを犯した歩三十の指揮官に比べると、匪賊側の指揮官に大きな過失は見当たりません。 先に挙げた、最終決戦によって、片桐分隊長を撃破することも可能でした。 そうしてみると、戦いには負けましたが、内容としては、匪賊側の勝利といっても言い過ぎにはならないでしょう。 ◇戦闘 第十二戦。 攻撃側――吉原二等兵(草原6) 防御側――匪賊 3-2-3(陣地3) 命中数は、吉原二等兵が1、匪賊 3-2-3は0、この結果、吉原二等兵の勝利となります。 歩三十としては不利な陣地戦になりましたが、匪賊 3-2-3に命中がなかったことから、勝利が転がり込んできました。もっとも、たとえこの戦闘に吉原二等兵が敗北したとしても、石坂二等兵と上杉二等兵が、まだ手元に残っていました。 歩三十としては、不利な陣地戦とあって、敗北する事態も予想していましたが、その危惧は杞憂(きゆう)に終わりました。 匪賊 3-2-3は順当に敗れ、この戦闘結果が戦局に影響を与えることはありませんでした。 第十三戦。 攻撃側――片桐分隊長(陣地2) 防御側――匪賊 1-4-3(陣地1) 命中数は、片桐分隊長が2、匪賊 1-4-3は0、この結果、片桐分隊長の勝利となります。 最後の戦いでした。 ともに陣地に駒があるために、陣地戦の攻撃補正が還元され、通常ルールの戦闘になりました。 片桐分隊長の攻撃力は5、匪賊 1-4-3の防御力は4。 やや、攻撃側である片桐分隊長が優勢といえますが、どちらが勝者になってもおかしくない能力差です。 しかし、この最終戦において、匪賊はさいころ運に見放されます。匪賊 1-4-3は防御力が4もありながら、命中数は0でした。 片桐分隊長の攻撃に一矢も報いることができませんでした。 とはいえ、それが戦争というものです。 運も実力のうち、とはいったものです。 この最終戦において、命中数2を上げた片桐分隊長に勝利の女神がほほ笑みました。 【撃破】 匪賊 3-2-3、匪賊 1-4-3 ●MVP 匪賊 1-1-5(2勝1敗) 次いで、吉原二等兵(3勝0敗) 勝利数でいえば、吉原二等兵に軍配が上がります。しかし、もともと、吉原二等兵は能力値が高い駒です。一方の匪賊 1-1-5は、攻守ともに能力値が最低をマークしています。それにもかかわらず、匪賊 1-1-5は2勝の勝ち星を上げています。 この功績は大きいです。 縦横無尽の活躍でした。 四、総額200円(税別)で作るボードゲーム 本作、『歩兵第三十連隊戦記 太原への征旅 その一・匪賊討伐』は、私が一から手作りしたボードゲームです。 このボードゲームを作るのにかかったお金は200円(税別)だけです(プリンター、A4コピー用紙、さいころ×2は、もともと自宅にあったので、それらの購入代金は除外しています) 近所にある100円ショップ「セリア」に行って、以下のものを購入しました。

A4のマグネット用紙は地図を印刷するために使います。マグネットタックピースには駒を貼ります。 この2つのものを買うだけで、地図と駒の見栄えがよくなります。台紙などに地図や駒をのりづけするよりも、マグネットの方が耐久性があるので、物持ちもよくなります。また、便利なことに、マグネットの力によって、地図に駒が引っつくようになります。

五、ゲームデザイン 本ゲームを制作するに当たって、以下のことを念頭に置きました。

ウォー・シミュレーションゲームがそこそこ好きで、コンスタントにそれらのボードゲームを購入しています。 胸を弾ませながら、箱を開けて、盤や駒を眺め、そして説明書に目を通すとき、いつも思うことがあります。 「ルールが難しすぎる」 正確にいえば、難しいのではなく、把握するのが面倒くさいのです。 特に私のような社会人は時間が限られています。説明書を隅々まで読んで頭の中にたたき込み、はっきりと書かれていないルールを推測して、抜けた穴を埋める作業をする……。 私の飽きっぽい性格も関係しているのですが、はっきり言って、たえられません。 暇な大学生にでもならない限り、手の込んだウォー・シミュレーションゲームにつき合ってられません。 「果たして、いいゲームとは、手の込んだものである必要があるのか」 と、いつも思っています。しかし、だからといって、子供向けの簡単なゲームをプレイすると、さいころの確率のみに頼った、味気ないものばかりです。全然、面白くありません。 非電源のウォー・シミュレーションゲームではありませんが、シンプルなのに楽しめるゲームといえば、コーエーから発売されている『信長の野望』や『三国志』が思い起こされます。 初期の作品は、パソコンの低性能が逆説的に功を奏して、非常にシンプルなものに仕上がっていました。グラフィックも音楽もルールも全てが原始的です。それで充分に楽しめました。しかし、シリーズを重ねていくうちに、グラフィックも音楽もルールも手の込んだものになって、ゲームが複雑化します。そうしてみると、どうでしょう、ゲームのシンプルさが損なわれて、面白さが半減しているではありませんか。 昔のゲームを過剰に持ち上げる、俗に言う、「思い出補正」というものが幾分か作用しているきらいはあります。しかし、どう考えても、切り詰められた単純さ、というものが犠牲になっています。 ゲームをしている、というよりも、作業をしているような気になるのです。作業をしている、すなわち、仕事をしているような錯覚に陥ります。 仕事であれば給与が発生しますが、ゲームが仕事になっても給与は発生しません。 「何で俺、ゲームをやっているのに働いているんだ?」 と、妙な感じになって、嫌気が差すときがあります。 さて、話がコンピューターゲームにそれてしまったので、非電源のウォー・シミュレーションゲームの方に話題を戻します。 シンプルでありながら奥深い非電源のウォー・シミュレーションゲームとは何か。 この問いに答えられるものといえば、ハガキゲームしか私には思いつきません。 はがきの両面という、非常に限られた空間に広がるゲーム世界が、私にはちょうどよいのです。 これなら、ルールもすぐに飲み込めますし、準備するのに時間もかかりません。 すぐにプレイできます。 本作『歩兵第三十連隊戦記 太原への征旅 その一・匪賊討伐』は、このハガキゲームの雰囲気を目指して作られています。 決して、大味にならず、それでいて、戦術性のあるものに、何とか仕上がっていると思います。 半日で作ったゲームではありますが、それなりに遊べるはずです。 何度かプレイして、ゲームの欠陥を探しましたが、今のところ、不具合は見つかっておりません。 一人でもプレイできますので、お気軽に楽しんでいただけたら幸いです。 |