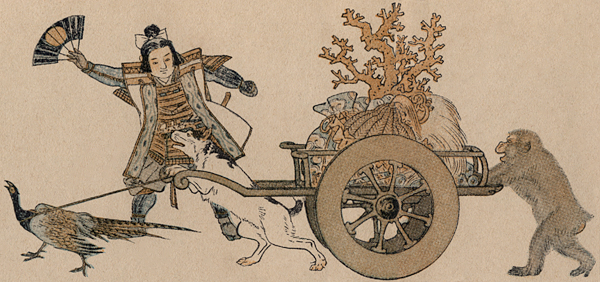

| ムカシ ムカシ、オヂイサン ト オ= バアサン ガ アリマシタ。オヂイ= サン ハ、山 ヘ シバカリ ニ イ= キマシタ。オバアサン ハ、川 ヘ= センタク ニ イキマシタ。 オバアサン ガ、川 デ センタク= ヲ シテ ヰル ト、川カミ カラ、 大キナ モモ ガ、 ドンブリコ ドン= ブリコ ト、ナガ= レテ キマシタ。 オバアサン ハ、 ソノ モモ ヲ ヒロッテ、ウチ ヘ カヘリマシタ。 オヂイサン ガ、山 カラ カヘッテ キタ トキ、オバアサン ガ、ソノ モモ ヲ ミセマシタ。オヂイサン ハ、 「コレ ハ コレ ハ、メヅラシイ 大キナ モモ ダ。」 ト イッテ、ヨロコビマシタ。 オバアサン ガ、モ= モ ヲ キラウ ト シマシタ。スルト、 モモ ガ 二ツ ニ ワレテ、中 カラ 大キ= ナ ヲトコノコ ガ ウマレマシタ。 オヂイサン ハ、モモ ノ 中 カラ ウマレタ ト イフ ノデ、モモタ= ラウ ト ナ ヲ ツケマシタ。 モモタラウ ハ、ダンダン 大キク ナッテ、タイソウ ツヨク ナリマ= シタ。 アル日、モモタラウ ハ、オヂイサ= ン ト オバアサン ニ、 「ワタクシ ハ、 オニガシマ ヘ、 オニタイヂ ニ イキマス カラ、 キビダンゴ ヲ コシラヘテ クダサイ。」 ト マウシマシタ。 フタリ ハ、オダンゴ ヲ コシラ= ヘテ ヤリマシタ。 モモタラウ ハ、イサマシク デカ= ケマシタ。 スコシ イク ト、ムカフ カラ 犬 ガ キマシタ。 「モモタラウサン、 モモタラウ= サン、ドコ ヘ オイデ ニ ナリマス カ。」 「オニガシマ ヘ オニタイヂ ニ。」 「オコシ ニ ツケタ モノ ハ、ナ ン デス カ。」 「ニッポン一 ノ キビダンゴ。」 「一ツ クダサイ、オトモ シマセウ。」 モモタラウ ハ、犬 ニ オダンゴ ヲ ヤリマシタ。犬 ハ、ケライ ニ ナッテ ツイテ イキマシタ。 ソレカラ スコシ イク ト、ムカ= フ カラ サル ガ キマシタ。 「モモタラウサン、モモタラウサン、 ドコ ヘ オイデ ニ ナリマス カ。」 「オニガシマ ヘ オニタイヂ ニ。」 「オコシ ニ ツケタ モノ ハ、ナ= ン デス カ。」 「ニッポン一 ノ キビダンゴ。」 「一ツ クダサイ、 オトモ シマセウ。」 サル モ、オダンゴ ヲ モラッテ、ケライ ニ ナリマシタ。 犬 ト サル ヲ ツレテ、マタ ス= コシ イク ト、コンド ハ キジ ガ キマシタ。 「モモタラウサン、モモタラウサン、 ドコ ヘ オイデ ニ ナリマス カ。」 「オニガシマ ヘ オニ= タイヂ ニ。」 「オコシ ニ ツケタ モノ ハ、ナ= ン デス カ。」 「ニッポン一 ノ キビダンゴ。」 「一ツ クダサイ、オトモ シマセウ。」 キジ モ、オダンゴ ヲ モラッテ、 ケライ ニ ナリマシタ。 モモタラウ ハ、犬 サル キジ ヲ ツレテ、オニガシマ ニ ツキマシ= タ。 オニ ハ、テツ ノ モン ヲ シメ= テ、シロ ヲ マモッテ ヰマシタ。 キジ ガ、トンデ イッテ、上 カラ テキ ノ ヤウス ヲ ミマシタ。 サル ハ、スルスル ト モン ヲ ノボッテ、中 ヘ ハイリ= マシタ。サウシテ、 モン ノ ト ヲ ア= ケマ= シタ。 モモタラウ ハ、犬 ト イッショ ニ セメイリマシタ。 キジ ハ、スバヤク トビマハッテ、 オニ ノ 目 ヲ ツツキマシタ。サ= ル ト 犬 ハ、ヒッカイタリ、カミ= ツイタリ シテ、オニ ヲ クルシ= メマシタ。 モモタラウ ハ、 カタナ ヲ ヌ= イテ、オニ ノ タイシャウ ニ ムカヒマシタ。 オニ ノ タ= イシャウ ハ、 イッシャウケ= ンメイ ニ タタカヒ= マシタ ガ、 トウトウ マケマシタ。オニ ハ、ミンナ、モモ= タラウ ニ カウサン シマシタ。 「モウ、ケッシテ 人 ヲ クルシメ= タリ、モノ ヲ トッタリ イタシ= マセン。イノチ ダケ ハ、オタ= スケ クダサイ。」 ト マウシマシタ。 モモタラウ ハ、オニ ヲ ユルシ= テ ヤリマシタ。 オニ ハ、オ= レイ ニ、イ= ロイロ ノ タカ= ラモノ ヲ、サシダ= シマシタ。モモタラウ ハ、タカラモノ ヲ モッテ、オニ= ガシマ ヲ ヒキアゲマシタ。 タカラモノ ヲ ツンダ クルマ ヲ、 犬 ガ ヒキマス。サル ガ アト= オシ ヲ シマス。キジ ガ ツナ ヲ ヒキマス。 「エンヤラ ヤ。」 「エンヤラ ヤ。」 ト、カケゴヱ イ= サマシク カヘッテ キマシタ。 オヂイサン ト オ= バアサン ハ、タイ= ソウ ヨロコンデ、 モモタラウ ヲ ムカヘマシタ。 引用文献 『尋常科用 小学国語読本』(巻一) 文部省 ***

*** ここまでは序の口である。実はこれからが本当に述べたいことなのである。一応、断っておくが、笑いの方向に強引に持っていくので、納得のいかないところが多々あるかもしれない。 まず疑問を覚えるのは、川から流れてきた巨大な桃を怪しむことなく持ち帰るおばあさんその人。普通の人が巨大な桃を見たら、まず手を出さないが……。また、不思議なのは、腰の曲がったおばあさんのどこに大きな桃を担いで帰る力があったのだろうか。絵本ではそれが省かれていて、次ページでは桃から産まれた桃太郎の喜ばしい誕生場面になっているが、宇宙の謎並に不可解である。しかし、多分、親切な若い衆が手伝ってくれたのだろう、と勝手に納得することとする……。

そうして、何とか桃を持ち帰ったおばあさん、彼女は迷うことなく包丁で割ろうとする──本当に、何の迷いもなく。中には桃太郎が入っているというのに。一歩間違えば、桃太郎はその時点で絶命していてもおかしくはなかった。しかし、神仏の奇跡か、桃太郎は桃から飛び出して、元気に産声を上げた。もちろん、とてもとても純真な老夫婦は、どこぞの馬の骨ともしれない赤ん坊をそのまま育ててしまう。私だったら絶対、役人に届け出て、大騒ぎするが。 ときは流れた。桃から産まれたので桃太郎と名づけられた赤子は、立派な少年になった。桃太郎は何を思ったのか、突然鬼退治がしたいとおじいさんとおばあさんに懇願する。 どう考えても、少年には荷が重すぎる役目である。絶対無理だ。しかし、愉快な老夫婦は理解し難い暴挙に出る。立派な衣装と刀、そして日本一と書いたのぼりをこしらえて、桃太郎の鬼退治に快く力添えしてやったのだ。 児童虐待で訴えられても文句を言えない状況である。未成年に刃物を持たせて、自殺行為の後押しをしたのだから。 ところで、おじいさんとおばあさんは貧しい生まれのはずである。いずこから、立派な刀や衣装を用意してきたのだろうか。黒沢 明監督の『七人の侍』に登場する農民のように落武者から奪ったのだろうか。いやいや、善良なおじいさんとおばあさんがそんなことをするはずがない。偶然、おじいさんが山にしば刈りに行ったときにそこら辺に落ちていたのだろう……ってあり得ないが、無理やり理解することとしよう。

それにしても、自らを日本一と称する桃太郎は、面の皮が厚い。誇大妄想か自己陶酔の病に冒されている。幾ら何でも日本で一番を自称するとは全国のお侍にけんかを売るようなものである。しかし、許してやろうではないか。のぼりをこしらえたのは桃太郎本人ではないからだ。もしかしたら彼自身、字面に腹を立てていたのかもしれない。育ての親思いの桃太郎は、黙ってたえ忍んでいたのだ。 そうだ、そうに違いない。 何という美しい親子愛だろう。無論、だからといって、日本一なんて夜郎自大なのぼりを背中に差して外を歩いてしまうのはすごいが……。 とにもかくにも、桃太郎は鬼退治に向かった。道すがら、犬、猿、キジをお供にした。そこでも引っかかるのだが、どうして桃太郎は役に立ちそうにない動物を連れていこうと思ったのだろうか。人間の、それも腕の立つ武士になぜ頼まなかった。人と話すのが桃太郎は苦手なのだろうか。だとすると「桃太郎ひきこもり疑惑」がにわかに持ち上がるが、あえて気にしないようにしよう。 動物たちも分からない。命懸けの鬼退治だというのに、たった一つのきび団子に釣られてお供するとは。正気の沙汰とは思えない。よほど、おばあさんの作ったきび団子が魅力的だったのか。それでも間違いなく、動物愛護団体の清廉潔白にして、立派な菜食主義者の方々の受けはよろしくないだろう。どう考えても、動物をだまして虐待しているようにしか思えないのだから。 さまざまな困難に突き当たっても私はめげない。覆い被さってくる謎を振り切って、桃太郎らばか集団、失敬、桃太郎ら一行が鬼ヶ島に到着した場面に移ることとする。しかし、ことここに至っても、謎はますます深まるばかりである。猿が鬼たちの根城の門のかんぬきを開けたのは悪くない作戦だが、気になるのはなぜ真正面から斬り込んだのか。例えば夜陰に乗じて攻撃するとか、裏手から侵入するとか、何かましな手だてはなかったのだろうか。 真正面って。

いや、いや、素人の愚問だ。桃太郎のような誇りある少年に、はかりごとは似合わない。堂々と名乗ってから正面で敵と対峙する。あっぱれである。だからこそ、日本一の桃太郎なのだ。 犬、猿、キジの活躍もあって、桃太郎は無事、鬼を退治した。連中が隠していた財宝を手に故郷に凱旋する。おじいさんとおばあさんが飛び上がるようにして喜んだのは言うまでもない。 ところで、鬼ヶ島にすむ鬼が何か悪さをしたのだろうか。待て、そんな問いは愚の骨頂だ。桃太郎の晴れがましい姿を思い描くべし。素晴らしい侍である。 いやあ、頼もしい。些細な疑問があっという間に吹っ飛んだ。おまけに、何も悪さをしていない鬼たちから強奪したお宝でぜいたく三昧、もとい、優雅な日々を送っている家族の前では、全ての疑問は意味をなさない。めでたし、めでたし。

*** 「補」 ある知人と桃太郎について語り合った。彼は宗教の研究と武道の実践を趣味とする、かなりの雑学家である。 知人が言うには、桃太郎に関する私の考察は問題だらけで、肝心な点も見逃しているそうだ。事実、知人の話に傾注していると、その指摘は真っ当に思えて、いろいろと驚かされた。しかし、だからといって、桃太郎に関する謎が解けはしなかった。なぜなら、知人のようなひねくれ者は、少しだけしか知識を開陳してはくれず、おまけに話をもったいぶる傾向があって、手がかりは与えるが、後は自分で研究しなさい、と取り合ってくれないからである。悔しいが、無知を充分承知しているので致し方ない。第一、自分自身で努力するのが、その道の常である。手取り足取り、お師匠さまが一方的に教授しただけの弟子に切れ者はいない。やがては、私なりに答えを導かねばならないだろう。 正直、桃太郎は分からない。恐らく、文面をそのまま読むだけでは隠された真実は解き明かせない。しかも、ときに深読みし過ぎてしまった揚げ句、勝手な解釈を垂れ流す悲惨な結果も伴っている。実際、そういったたぐいの失笑本を読んだことがある。手ごわいのである、昔話は。しかし、臆するよりは恥をかく方を選びたいので、補足として新たな文章をここに書き記す。知人から得たわずかな情報がもとなので、文章が短いのは容赦してほしい。 知人のわずかな話を私なりに解くと、桃の毛について思うところがあった。「桃の毛」すなわち「物の怪」である。 バラ科サクラ属の桃の表皮は薄い毛がびっしりと覆っている。前述のとおり、神聖な破邪の果実としていにしえから捉えられている。だというのに「桃の毛」すなわち「物の怪」なのである。 単なる言葉遊びのように思われるかもしれないが、私たちは普段から、そのような語呂合わせに生活を左右されている。試合の当日にカツ丼を食らって「勝つ」と縁起を担いだり、おめでたい日にタイを食したりするのは、めでたいの「たい」という言葉に引っかかっているからだ。 そうそう、はじめて訪れた神田の古書店でもらったことがあるが、かわいらしい鈴のついた五円玉でもよい。「ご縁」がありますように、である。 余談だが、タイの話は興味深い。タイといったらわが国では高級魚である。しかし、支那の方に行くと、タイなど、ただの普通魚なのだ。 こんな話を聞いたことがある。貧しい一家がタイを買ってきて祝うシーンのある日本映画を、支那人の翻訳家が字幕をつける際に悩んでしまったという。タイといえばばか高いものだと、私たちなら理解する。貧農家族の奮発ぶりが容易に伝わる。しかし、支那人がその映画を鑑賞してもさっぱり分からない。例えるなら、安いサンマをあり難がっているのと同じだからだ。文化の違いが浮き彫りになった瞬間である。 話を戻そう。 以上のように言葉遊びはばかにできない。私たちの人生に深く食い込んでいる文化といえる。すると、桃太郎の「桃の毛」が「物の怪」に引っかかっているのも、まんざら強引なこじつけとはならずに、深い意味があるのでは、と勘繰りたくなる。 桃から産まれた正義の侍・桃太郎が、物の怪だったという裏設定があると読み解けば、主人公の化け物ぶりに納得がいく。物の怪であるのなら、少年であっても鬼退治の実行には現実味がある。私の笑い話では、老夫婦が子供に鬼征伐をさせてしまうというお気楽さをからかったが、的外れだったのかもしれない。物の怪に子供も大人もないからだ。しかし、物の怪が正義の侍というのも奇異である。物の怪は悪ではないのか。支那の鬼と違って、泣き笑いのある、わが国独自の鬼の概念が関係しているのだろうか。いや待て、鬼の話題になると、私個人の思い入れによってかなり脱線しそうなのでこれには深く突っ込まず、実は桃太郎こそ物の怪である鬼で、鬼と描かれた存在こそ人間だったと仮定する話に移るとしよう。 先の笑い話で、鬼は何も悪さをしていないのに桃太郎が勝手に乗り込んで征伐したことを私は茶化した。もちろん、昔話・桃太郎にはいろいろな内容があって、悪さをしている鬼がいるという、納得のいく筋書きのお話もある。 が、そうではない話には、やはり桃太郎は鬼だった疑惑が拭い去れない。 ある平和な村に、突如として桃太郎が獣を連れて襲いかかってきた――桃太郎のお供である獣にはそういった野蛮な意味も付加されていたのかもしれない。 村人を虐殺して財産を奪う犯罪者たち。悪逆非道な事件がいつしか、全く逆に変えられてしまったとすれば面白い。実際、被害者と加害者が入れ替わってしまうのはよくあることだ。支那事変が拡大していく中で、盛んに支那側がわが国を陥れるために、自分たちが犯した戦争犯罪を、さもわれわれがやったように捏造写真や偽の証言ででっち上げたことはよく知られている。 では誰が桃太郎という昔話を作ったのだろうか。確信はないが、物語の源泉は大和朝廷に関係していると思う。知人の話に出てきた吉備津彦命(きびつひこのみこと)の温羅(うら)退治の話が気にかかるのだ。 垂仁天皇の御代、吉備に温羅という百済の王子が空を飛んでやってきた。温羅は燃えるような赤い髪と、らんらんと輝く目をしていて、身の丈に至っては一丈四尺もあった。温羅はその外見どおり、凶暴な鬼で、備中新山に城を建てると、近隣を荒らし回って、物や女を強奪した。恐怖に震える民は、いつしか温羅のすむ城を鬼ノ城(きのじょう)と呼ぶようになった。対する大和朝廷は五十狭斧彦命(いさせりひこのみこと)、後の吉備津彦命に征伐を命じた。 吉備津彦命が矢を幾ら放っても温羅には当たらなかった。温羅が鬼ノ城から石を投げて、矢を寄せつけなかったのだ。だが、吉備津彦命が二本同時に矢を放つと、一本が温羅の左目に命中した。これにはさすがの温羅もひるんで、キジに姿を変えて山に逃げ出した。吉備津彦命も、たかに変化して後を追った。そこで温羅はこいに姿を変えたが、吉備津彦命も、うに変化して追跡を続けた。 温羅は大量に出血しながら川を下った。そして、しまいには吉備津彦命にかみつかれてしまった。 温羅は捕らえられて、首をはねられた。首がさらされたが、不思議なことが続いた。温羅の首がいつまでたっても恐ろしいうなり声を上げていたのである。犬に温羅の首を食べさせてどくろだけにしても、うなり声がやまなかった。 吉備津彦命は気味悪がって、吉備津宮の釜殿に首を埋めた。 それから十三年間、温羅の首はうなり続けた。 ある夜のこと、吉備津彦命は温羅が出てくる夢を見た。夢の中で温羅はこう告げた。 「私の妻・阿曽郷の阿曽媛に釜殿の御饌を炊かせてみよ。良いときは穏やかに、悪いときは荒々しく鳴る。吉凶が分かるはずだ」 吉備津彦命は阿曽媛に釜殿の御饌を炊かせた。すると、うなり声がはたとやんで、吉備に平安が訪れた。 一説に吉備津彦命の温羅退治が桃太郎という昔話の原型なのだという。しかし、単純に変化しただけ、というのも味気ない。 お気づきだろうか。 思うに、吉備津彦命の温羅退治は先に述べたとおり、逆なのである。 大和朝廷に最後まで刃向かった温羅と渡来人系の村が、支那事変における宣撫工作のごとく悪と宣伝されて滅ぼされた……。 桃太郎の真実が見えてきた――ように思えないだろうか。 大和朝廷による日本統合の過程でそのような物語は幾つもありそうである。桃太郎も数多い話の一つにすぎないのだろう。 勝者が敗者を描いた昔話として桃太郎は存在している。だから、鬼は悪さをしていなくても征伐されてしまう。帰順しない鬼なのだから。 ところで、吉備津彦命の温羅退治では、温羅は悪人であるという、勝者の視点でのみ語られているが、実のところ、民衆に慕われていたようだ。彼は朝鮮半島からやってきた渡来人らしく、さまざまな技術を伝えて人々の尊敬を集めていたらしい。 大和朝廷との戦に敗れはしたものの、温羅の記憶は当地の民衆にはまだ新しい。桃太郎という勝者の物語が作成されていく中で、あることがおこなわれた。主人公に桃をこじつけるのである。温羅を敬愛する人々は、桃太郎、つまり吉備津彦命を「物の怪」とすることによって、敗者である自分たちの立場を伝えようとしたのではないか。吉備津彦命を「物の怪」とあざけるのは、せめてもの復讐というわけである。 中には感づいた人もあったろう。しかし、そういうときには、陰陽思想で屁理屈を述べられる。桃という聖なる陽の力と、物の怪という陰の力を併せ持つ桃太郎は、調和の取れた完全無欠な人物であると。 *** 芥川竜之介版『桃太郎』(おまけ) むかし、むかし、大むかし、或深い山の奥に大きい桃の木が一本あつた。大きいとだけではいひ足りないかも知れない。この桃の枝は雲の上にひろがり、この桃の根は大地の底の黄泉の国にさへ及んでゐた。何でも天地開闢の頃ほひ、伊弉諾の尊は黄最津平阪に八つの雷を却ける為、桃の実を礫に打つたといふ、――その神代の桃の実はこの木の枝になつてゐたのである。 この木は世界の夜明以来、一万年に一度花を開き、一万年に一度実をつけてゐた。花は真紅の衣蓋に黄金の流蘇を垂らしたやうである。実は――実も亦大きいのはいふを待たない。が、それよりも不思議なのはその実は核のある処に美しい赤児を一人づつ、おのづから孕んでゐたことである。 むかし、むかし、大むかし、この木は山谷を掩つた枝に、累累と実を綴つたまま、静かに日の光りに浴してゐた。一万年に一度結んだ実は一千年の間は地へ落ちない。しかし或寂しい朝、運命は一羽の八呎鴉になり、さつとその枝へおろして来た。と思ふともう赤みのさした、小さい実を一つ啄み落した。実は雲霧の立ち昇る中に遙か下の谷川へ落ちた。谷川は勿論峯峯の間に白い水煙をなびかせながら、人間のゐる国へ流れてゐたのである。 この赤児を孕んだ実は深い山の奥を離れた後、どういう人の手に拾はれたか?――それは今更話すまでもあるまい。谷川の末にはお婆さんが一人、日本中の子供の知つてゐる通り、柴刈りに行つたお爺さんの着物か何かを洗つてゐたのである。…… 桃から生れた桃太郎は鬼が島の征伐を思ひ立つた。思ひ立つた訳はなぜかといふと、彼はお爺さんやお婆さんのやうに、山だの川だの畑だのへ仕事に出るのがいやだつたせゐである。その話を聞いた老人夫婦は内心この腕白ものに愛想をつかしてゐた時だつたから、一刻も早く追ひ出したさに旗とか太刀とか陣羽織とか、出陣の支度に入用のものは云ふなり次第に持たせることにした。のみならず途中の兵糧には、これも桃太郎の註文通り、黍団子さへこしらへてやつたのである。 桃太郎は意気揚揚と鬼が島征伐の途に上つた。すると大きい野良犬が一匹、饑ゑた眼を光らせながら、かう桃太郎へ声をかけた。 「桃太郎さん。桃太郎さん。お腰に下げたのは何でございます?」 「これは日本一の黍団子だ。」 桃太郎は得意さうに返事をした。勿論実際は日本一かどうか、そんなことは彼にも怪しかつたのである。けれども犬は黍団子と聞くと、忽ち彼の側へ歩み寄つた。 「一つ下さい。お伴しませう。」 桃太郎は咄嗟に算盤を取つた。 「一つはやられぬ。半分やらう。」 犬は少時強情に、「一つ下さい」を繰り返した。しかし桃太郎は何といつても「半分やらう」を撤回しない。かうなればあらゆる商売のやうに、所詮持たぬものは持つたものの意志に服従するばかりである。犬もとうとう嘆息しながら、黍団子を半分貰ふ代りに、桃太郎の伴をすることになつた。 桃太郎はその後犬の外にも、やはり黍団子の半分を餌食に、猿や雉を家来にした。しかし彼等は残念ながら、あまり仲の好い間がらではない。丈夫な牙を持つた犬は意気地のない猿を莫迦にする。黍団子の勘定に素早い猿は尤もらしい雉を莫迦にする。地震学などにも通じた雉は頭の鈍い犬を莫迦にする。――かういふいがみ合ひを続けてゐたから、桃太郎は彼等を家来にした後も、一通り骨の折れることではなかつた。 その上猿は腹が張ると、忽ち不服を唱へ出した。どうも黍団子の半分位では、鬼が島征伐の伴をするのも考へ物だといひ出したのである。すると犬は吠えたけりながら、いきなり猿を噛み殺さうとした。もし雉がとめなかつたとすれば、猿は蟹の仇打ちを待たず、この時もう死んでゐたかも知れない。しかし雉は犬をながめながら猿に主従の道徳を教へ、桃太郎の命に従へと云つた。それでも猿は路ばたの木の上に犬の襲撃を避けた後だつたから、容易に雉の言葉を聞き入れなかつた。その猿をとうとう得心させたのは確に桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げた儘、日の丸の扇を使ひ使ひわざと冷かにいひ放した。 「よしよし、では伴をするな。その代り鬼が島を征伐しても宝物は一つも分けてやらないぞ。」 慾の深い猿は円い眼をした。 「宝物? へええ、鬼が島には宝物があるのですか?」 「あるどころではない。何でも好きなものの振り出せる打出の小槌といふ宝物さへある。」 「ではその打出の小槌から、幾つも又打出の小槌を振り出せば、一度に何でも手にはひる訳ですね。それは耳よりな話です。どうかわたしもつれて行つて下さい。」 桃太郎はもう一度彼等を伴に、鬼が島征伐の途を急いだ。 鬼が島は絶海の孤島だつた。が、世間の思つてゐるやうに岩山ばかりだつた訳ではない。実は椰子の聳えたり、極楽鳥の囀つたりする、美しい天然の楽土だつた。かういふ楽土に生を享けた鬼は勿論平和を愛してゐた。いや、鬼といふものは元来我我人間よりも享楽的に出来上つた種族らしい。瘤取りの話に出て来る鬼は一晩中踊りを踊つてゐる。一寸法師の話に出てくる鬼も一身の危険を顧みず、物詣での姫君に見とれてゐたらしい。成程大江山の酒顚童子や羅生門の茨木童子は稀代の悪人のやうに思はれてゐる。しかし茨木童子などは我我の銀座を愛するやうに朱雀大路を愛する余り、時時そつと羅生門へ姿を露はしたのではないであらうか? 酒顚童子も大江山の岩屋に酒ばかり飲んでゐたのは確である。その女人を奪つて行つたといふのは――真偽は少時問はないにしもしろ、女人自身のいふ所に過ぎない。女人自身のいふ所を悉く真実と認めるのは、――わたしはこの二十年来、かういふ疑問を抱いてゐる。あの頼光や四天王はいづれも多少気違ひじみた女性崇拝家ではなかつたであろうか? 鬼は熱帯的風景の中に琴を弾いたり踊りを踊つたり、古代の詩人の詩を歌つたり、頗る安穏に暮らしてゐた。その又鬼の妻や娘も機を織つたり、酒を醸したり、蘭の花束を拵へたり、我我人間の妻や娘と少しも変らずに暮らしてゐた。殊にもう髪の白い、牙の脱けた鬼の母はいつも孫の守りをしながら、我我人間の恐ろしさを話して聞かせなどしてゐたものである。―― 「お前たちも悪戯をすると、人間の島へやつてしまふよ。人間の島へやられた鬼はあの昔の酒顚童子のやうに、きつと殺されてしまふのだからね。え、人間といふものかい? 人間といふものは角の生えない、生白い顔や手足をした、何ともいはれず気味の悪いものだよ。おまけに又人間の女と来た日には、その生白い顔や手足へ一面に鉛の粉をなすつてゐるのだよ。それだけならばまだ好いのだがね。男でも女でも同じように、嘘はいふし、慾は深いし、焼餅は焼くし、己惚は強いし、仲間同士殺し合ふし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけやうのない毛だものなのだよ……」 桃太郎はかういふ罪のない鬼に建国以来の恐ろしさを与へた。鬼は金棒を忘れたなり、「人間が来たぞ」と叫びながら、亭々と聳えた椰子の間を右往左往に逃げ惑つた。 「進め! 進め! 鬼といふ鬼は見つけ次第、一匹も残らず殺してしまへ!」 桃太郎は桃の旗を片手に、日の丸の扇を打ち振り打ち振り、犬猿雉の三匹に号令した。犬猿雉の三匹は仲の好い家来ではなかつたかも知れない。が、饑ゑた動物ほど、忠勇無双の兵卒の資格を具へてゐるものはない筈である。彼等は皆あらしのやうに、逃げまはる鬼を追ひまわした。犬は唯一噛みに鬼の若者を噛み殺した。雉も鋭い嘴に鬼の子供を突き殺した。猿も――猿は我我人間と親類同士の間がらだけに、鬼の娘を絞殺す前に、必ず凌辱を恣にした。…… あらゆる罪悪の行はれた後、とうとう鬼の酋長は、命をとりとめた数人の鬼と、桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は思ふべしである。鬼が島はもう昨日のやうに、極楽鳥の囀る楽土ではない。椰子の林は至る処に鬼の死骸を撒き散らしてゐる。桃太郎はやはり旗を片手に、三匹の家来を従へたまま、平蜘蛛のやうになつた鬼の酋長へ厳かにかういひ渡した。 「では格別の憐憫により、貴様たちの命は赦してやる。その代りに鬼が島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。」 「はい、献上致します。」 「なほその外に貴様の子供を人質の為にさし出すのだぞ。」 「それも承知致しました。」 鬼の酋長はもう一度額を土へすりつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。 「わたくしどもはあなた様に何か無礼でも致した為、御征伐を受けたことと存じて居ります。しかし実はわたくしを始め、鬼が島の鬼はあなた様にどういふ無礼を致したのやら、とんと合点が参りませぬ。就いてはその無礼の次第をお明し下さる訣には参りますまいか?」 桃太郎は悠然と頷いた。 「日本一の桃太郎は犬猿雉の三匹の忠義者を召し抱へた故、鬼が島へ征伐に来たのだ。」 「ではそのお三かたをお召し抱へなすつたのはどういふ訳でございますか?」 「それはもとより鬼が島を征伐したいと志した故、黍団子をやつても召し抱へたのだ。――どうだ?これでもまだわからないといへば、貴様たちも皆殺してしまふぞ。」 鬼の酋長は驚いたやうに、三尺ほど後へ飛び下ると、愈々又丁寧にお時儀をした。 日本一の桃太郎は犬猿雉の三匹と、人質に取つた鬼の子供に宝物の車を引かせながら、得得と故郷へ凱旋した。――これだけはもう日本中の子供のとうに知つてゐる話である。しかし桃太郎は必ずしも幸福に一生を送つた訳ではない。鬼の子供は一人前になると番人の雉を噛み殺した上、忽ち鬼が島へ逐電した。のみならず鬼が島に生き残つた鬼は時時海を渡つて来ては、桃太郎の屋形へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかかうとした。何でも猿の殺されたのは人違ひだつたらしいといふ噂である。桃太郎はかういふ重ね重ねの不幸に嘆息を洩らさずにはゐられなかつた。 「どうも鬼といふものの執念の深いのには困つたものだ。」 「やつと命を助けて頂いた御主人の大恩さへ忘れるとは怪しからぬ奴等でございます。」 犬も桃太郎の渋面を見ると、口惜しさうにいつも唸つたものである。 その間も寂しい鬼が島の磯には、美しい熱帯の月明りを浴びた鬼の若者が五六人、鬼が島の独立を計画する為、椰子の実に爆弾を仕こんでゐた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさへ忘れたのか、黙黙と、しかし嬉しさうに茶碗ほどの目の玉を赫かせながら。…… 人間の知らない山の奥に雲霧を破つた桃の木は今日もなほ昔のやうに、累累と無数の実をつけてゐる。勿論桃太郎を孕んでゐた実だけはとうに谷川を流れ去つてしまつた。しかし未来の天才はまだそれらの実の中に何人とも知らず眠つてゐる。あの大きい八咫鴉は今度は何時この木の梢へもう一度姿を露はすであらう? ああ、未来の天才はまだそれらの実の中に何人とも知らず眠つてゐる。…… (大正十三年六月) 引用文献 『増補新版 ザ・龍之介 ―芥川龍之介全一冊―』 芥川竜之介/第三書館 *** 参考文献 『桃太郎』 柴野民三 文 新井五郎 画/春江堂 『桃太郎』 斎藤五百枝 絵 松村武雄 著/大日本雄弁会講談社 ほか |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||